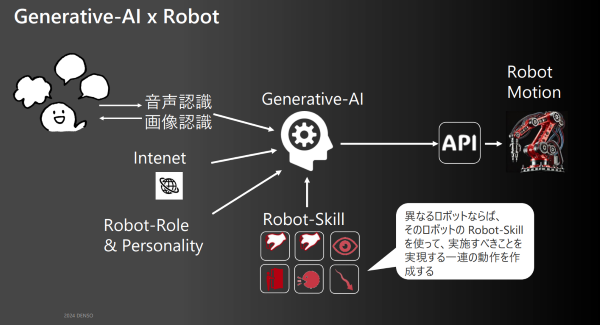

ロボットに生成AIを搭載するのではなく、生成AIをロボティクスでリアル世界に召喚する

岐阜大学客員教授 株式会社デンソー 研究開発センター シニアアドバイザー

Design for ALL株式会社 共同創業者 取締役 クリエーションライン株式会社 取締役 成迫 剛志

このほど、ホテル椿山荘東京で、製造部門の責任者を対象に、製造業の課題に着目し、競争力強化や課題解決に導くためのイベント「Manufacturing Japan Summit 2025」(マーカス・エバンズ・イベント・ジャパン・リミティッド主催)が開かれ、岐阜大学客員教授で、株式会社デンソー研究開発センター・シニアアドバイザーの成迫剛志氏が「生成AIでロボットとヒトが共に暮らし、共に働く世界を創る」と題し、様々な取り組みを紹介した。

社会の仕組みを大きく変えたインターネット

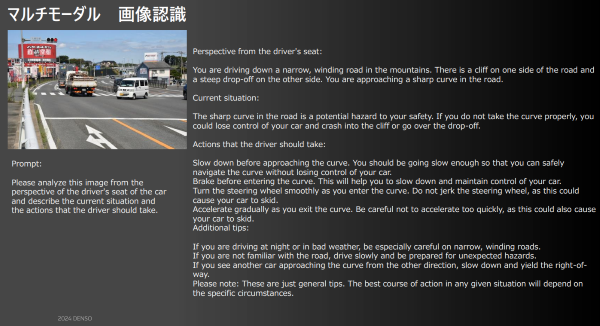

山口県美祢市が観光振興を目的に、生成AIを使ったアートコンペティションを開き、絵心のない私の作品がグランプリ(優勝)を獲得したが「今までできなかったこと、不得意なことを可能にしてくれる」。そんな力を持っていることを実感した。

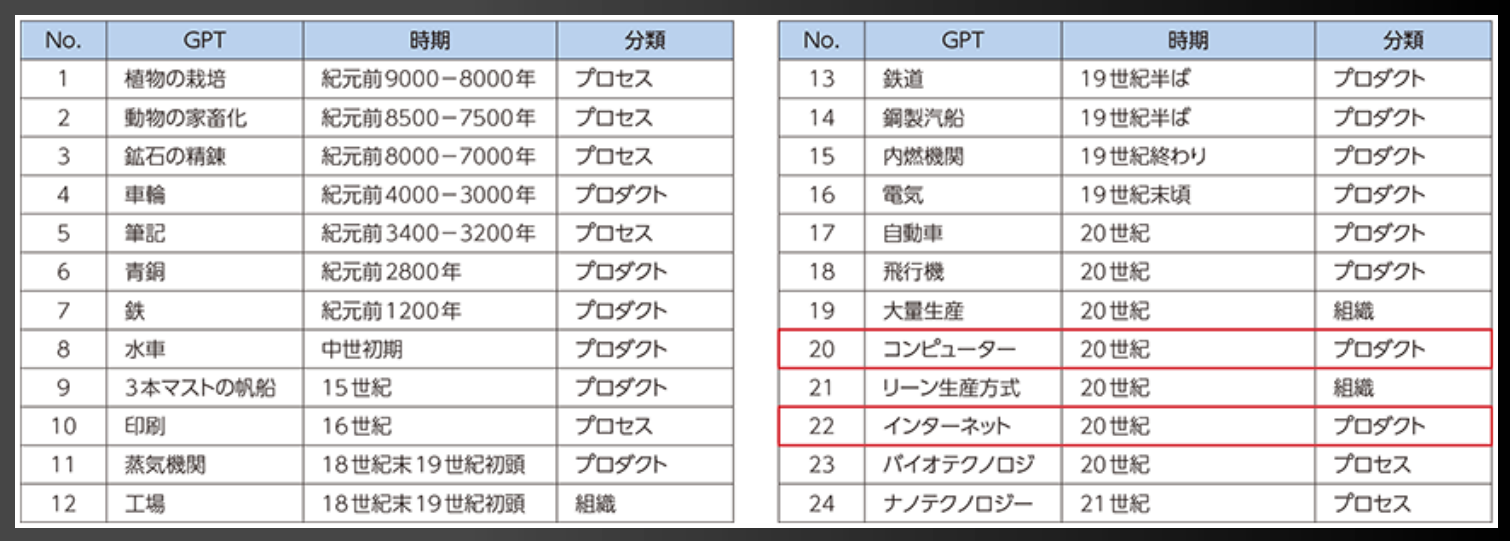

GPT「ゼネラル・パーパス・テクノロジー(以下、GPT)」という言葉がある。日本語で「極めて汎用性の高い技術」といい、第1号の「植物の栽培」から始まり「動物の家畜化」や「車輪の発明」、「蒸気機関の発明」など24個の技術が挙げられている。これは、これらの技術が出てきたことで、社会に大きな影響を与えた技術を示している。たとえば、私が在籍している自動車業界であれば、内燃機関(エンジン)の発明もこれに当たるが、自動車や飛行機の誕生をはじめ、大量生産、コンピューター、インターネットなど様々な技術が登場し、それによって大きな社会変革が起こってきた。

私は過去に、例えばインターネットの黎明期から、インターネットに、クラウドの聡明期からクラウドに携わってきたが、これら技術の登場で大きく世界が変わった。たとえば、音楽CDはネット配信に取って代わったほか、調べものも図書館ではなく、インターネットで調べられる世界になった。これ故に、GPTにインターネットがリストアップされてくる。このインターネットを実現したのは、TCP/IPと相互接続に使われるBGP技術だったので、私たちも含め日本の多くの人たち、それは企業経営者や大学、そして政府も含めて、関連技術に注力していた。今、思えばこれらインターネットやクラウドによって大きな社会変革が起きそうなことは、どことなく予想していたが、これほどまでインターネットが社会基盤となり、様々な技術やサービスが実装され、社会の仕組みを大きく変革するとは残念ながら予測できず、大きなムーブメントに乗り遅れてしまったように思う。その結果、時価総額ランキングをみても、日本の企業の姿は無く、上位はアメリカとアメリカにおいて、インターネット上でビジネスを展開する企業に独占される状況となってしまった。インターネットに関わった人間としては、大いに反省している。一方、クラウドで我々日本企業は、仮想化技術によって物理的なサーバーの台数やコストの大幅削減を進めていたが、今、ひも解いてみると、クラウドの使用プレイヤーのほとんどがアメリカと中国であって、ここに日本企業やITベンダーが存在しなくなってしまった。

【表】GPT : General Purpose Technology(総務省:情報通信白書より デンソー提供)

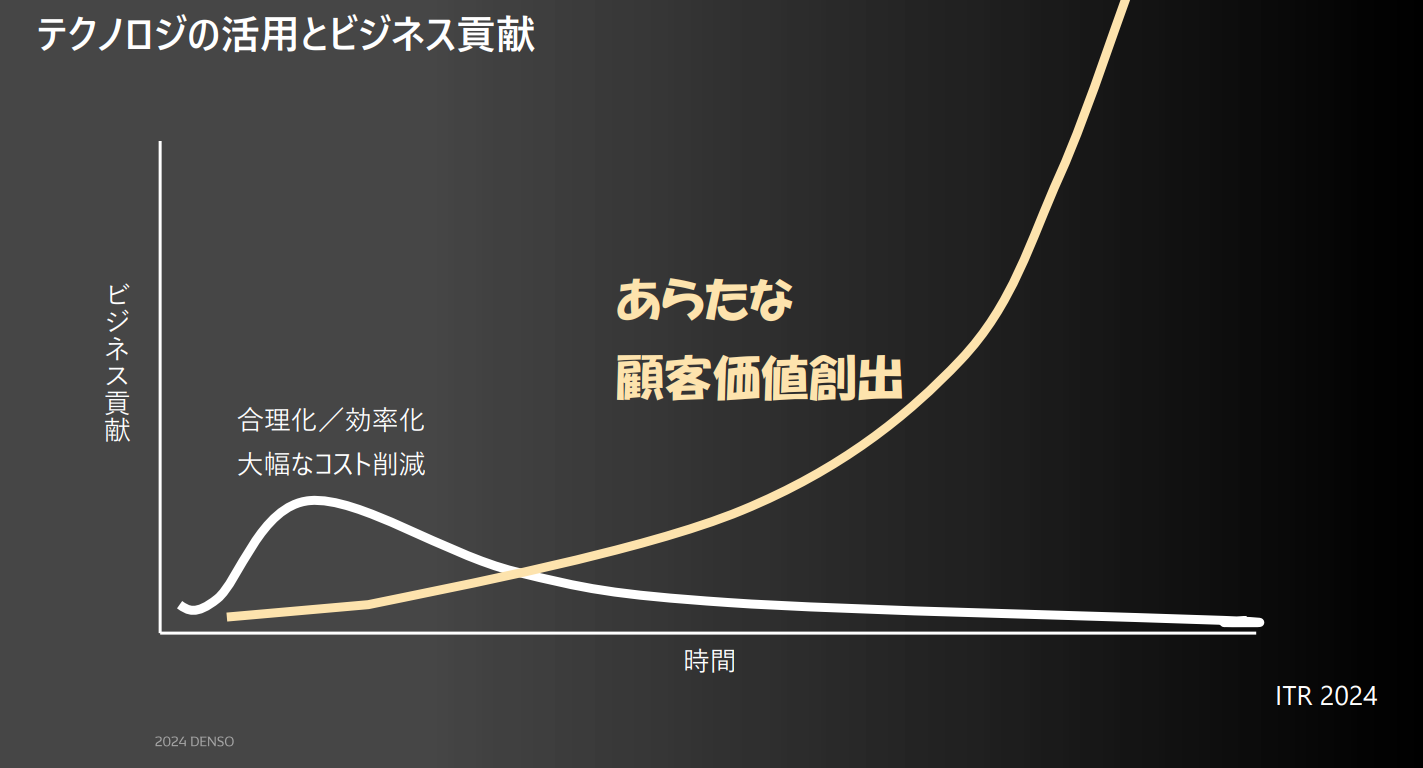

生成AIで新たな顧客価値の創造を目指す

去年末、ITR社が、事業会社(IT企業などを除く)を対象に「この2、30年でインパクトの大きかったテクノロジー」について、アンケートを行ったところ、一つ目はインターネットで、もう一つはクラウドではなく、生成AIが多かったという。このようなことからも、多くの経営者は、生成AI はGPTに掲載されるくらい大きな影響があると考...