1. 物流現場監督者が把握すべきデータ

強い会社は強い現場から生まれます。その強い現場をつくるのは監督者なのです。そこでとても大切になってくるのが、物流管理監督者のマネジメントになります。

物流現場の管理監督者は、自らの役割をきちんと認識しておく必要があります。個々の物流現場の実績が、その集合体である物流センターの実績となり、物流センターそれぞれの成績が会社全体の成績につながります。当たり前のことかもしれませんが、個々の物流現場がいかに良い実績を示すかが、会社の収益性に影響を及ぼします。

では物流現場の監督者は、具体的にどのようなマネジメントをしていったらよいのでしょうか。その点について少し考えてみましょう。

まず必要なことの第一歩が、日々の実績を把握するということでしょう。自分たちが行った仕事の結果がどうだったのかを知る必要があります。ではなぜ、日々実績を管理しなければならないのでしょうか。会社によっては、月次を閉めて初めてパフォーマンスが良かったのか悪かったのか、結果を知るというケースがあります。もし、月次でパフォーマンスが悪かったということが翌月半ばに分かったとしたらどうでしょう。

何かしら問題があって悪い結果が出たとしたら、その問題への対応開始まで1ケ月半費やしてしまうことになります。もしこの情報が日々分かるとしたら、その時点でアクションを取れるのです。だから物流監督者は日々の売上高、経費、収支を把握していきましょう。これが最低限把握するべきデータということになります。

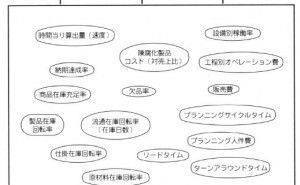

では次に把握すべきデータには何があるでしょうか。物流監督者はコストだけを把握しているわけではないので、SQDCM[1]の視点でみていく必要があります。先ほどの事例がコストに関する結果系指標の把握でしたので、それにつながる要因についてみていきましょう。

物流現場で利益を上げるためには、売り上げを増やすか経費を減らすかのどちらかになります。現場監督者が特に気を配らなければならないのは経費です。ではその経費の中で最も大きな比率を占めるものは何でしょうか。それは、人件費ではないかと思います。

2. 物流コストと安全管理

物流現場監督者は自分の管理領域の経費の内、大きな比率を占める人件費データについて、細心の注意を払って管理していく必要があります。一つひとつの仕事を行っていく際「投入すべき工数」が決まっていると思います。まずこの決まっている投入工数を超えていないかについてチェックしていきましょう。

そのためには、どの仕事にどれだけ時間をかけたかが把握できないと困ります。多くの会社がこの時点で工数管理をあきらめてしまう節がありますが、きちんと作業日報をつけることで、最低限のデータ把握は実施しなければならないでしょう。

標準時間を設定してあれば、その時間値と実際にかかった時間値を比較しましょう。個々の作業者別に標準時間でできている作業の比率を把握することも大切です。そしてその時間値以上かかっている作業者に対し、個別に指導していくといった愚直な管理も必要なのです。

人件費以外にもコスト系で把握すべきデータがあれば、きちんと管理していきましょう。例えば、トラック輸送にかかる燃料使用量は把握すべきデータと考えられます。燃料使用量データもドライバー別に把握し、最も優れたドライバーは毎月表彰していくような仕掛けを作るのもよいのではないでしょうか。

次に安全管理について考えてみましょう。輸送における仕事場は公道です。それだけに安全に関しては十分な取り組みを実施することが望まれます。ドライブレコーダーを導入しているのであれば、問題と思われる運転に対しては、関係者を集めて勉強会を開くとよいのではないでしょうか。

デジタルタコグラフから取れる安全運転データは一つの参考資料になります。これもドライバー別に把握し、優良なドライバーは褒めるといった習慣をつけるとよいかもしれません。そしてこの安全系データは必ず現場に貼り出すようにし...