3C分析とは?3C分析を正しく使うには、わかりやすく解説

1. 3C分析とは

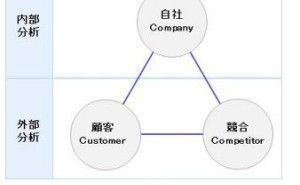

3C分析とは、顧客と競合の分析からKSF(Key Success Factor =成功要因)を見つけ出し、自社の戦略に活かす分析をするフレームワークです。なお、3Cとは「顧客(customer)」「競合(competitor)」「自社(company)」の頭文字のことを指します。

外部要因であるCustomer(顧客)、Competitor(競合)、そして内部要因としてのCompany(自社)という3つの観点から、顧客、競合の外部環境と内部環境(自社)にフォーカスすることで、企業戦略や事業戦略の策定に活用する手法です。

当然ですがこれら3つはばらばらに扱うのではなく、ターゲットとする顧客を定義してその特性を分析したら、その特性に関連する自社と競合の項目をできる限り定量的に比較することが必要で、その上で競合に勝って顧客を取り込む戦略を打ち立てなくてはなりません。

2. 3C分析を正しく使う

3C分析は広く知られています。競合、自社、お客様の3つを調査して戦略を考えましょうという事です。広く知られていても、正しく使えないと、良い戦略は立てられません。

(1)3C分析を使うタイミング

3C分析は、事業戦略を作る目的で用います。事業戦略を作る順番は、技術シーズが産まれたずっと後になり、順を追って書くと以下のようになります。

- ①マクロトレンドを分析し、技術の棚卸しをした上で研究開発のテーマを決める。

- ②テーマを決めた研究開発によって、技術シーズが出来る。

- ③事業戦略を立てる。

その後、事業戦略に即した開発の戦略、知財戦略を作っていきます。新規事業における3Cの使い方は二つになります。

(2)仮説を作る目的で3Cを使う

1つ目の使い方は、新規事業のアイデア(仮説)を作る目的です。3C分析で仮説を作る時の重要ポイントは次の3つになります。

- ポイント1 市場を絞る(Customer)

- ポイント2 競合との差別化を考える(Competitor)

- ポイント3 他社ができないことを実施する(Company)

(3)仮説の検証目的で3Cを使う

3Cのもう1つの使い方は、仮説の検証目的で使う事です。この目的で使用する場合には、最初に仮説が必要です。仮説がないと目的が絞れずに発散してしまいます。仮説は、上述の例で言うならば「会社帰りの共働きサラリーマンにすぐに食べられる総菜を販売する」という程度の文章で構いません。仮説には、ターゲットとそこに提供するメリットが書いてある必要があります。このような仮説検証の時に考慮するポイントも、仮説構築の時の三つと同じものです。

仮説を検証する場合のお客様(Customer)の調査では、新規事業のターゲットを絞り込むことが必要であり、「会社帰りの共働きサラリーマン」では、まだ絞り切れていないかもしれません。例えば惣菜を買おうという人は時間がないかもしれません。時間がなくて遅く帰ってくるならば、惣菜の販売時間帯を遅くにずらす必要があるでしょう。このように、ターゲットが行動との関係で意味があるレベルまで絞り込むことが必要です。

3. 事業戦略策定と3C分析

3C分析手法は、事業戦略を作る目的で用います。事業戦略を作る順番は、マクロトレンドを分析、理解して、技術の棚卸しをした結果で研究開発のテーマを決めます。テーマを決めた研究開発によって、技術シーズが出来ます。そして事業戦略を立てます。その後、事業戦略に即した開発の戦略、知財戦略を作っていきます。

組織のビジョンや戦略の企画立案では、外部環境のどの市場機会にフォーカスして、内部環境(自社の経営資源)をどうやって適合させていかくかということがポイントになります。特に、競合他社に対して優位差別化を図る企業戦略や事業戦略の策定において、顧客、競合の外部環境と内部環境(自社)にフォーカスした3C分析が分析方法として有効です。

この3つの要素は個別に分析するのではなく、常に相互の関連性を意識することが極めて重要です。例えば、顧客のニーズが変化すれば、競合もそれに合わせて新たなサービスを投入してくるでしょう。その結果、自社はこれまでとは異なる強みや弱みに直面することになります。こうした動的な関係性を捉えるためには、感覚的な考察だけでなく、可能な限り定量的なデータを活用することが不可欠です。市場シェア、顧客満足度、競合の財務状況、自社のリソースなど、具体的な数字を基に分析することで、より客観的で精度の高い戦略を立てることができます。

また、3C分析は一度行えば終わりというものではありません。市場や顧客の嗜好、競合の動きは常に変化し続けるため、定期的に分析を見直す必要があります。新規事業の立ち上げ時だけでなく、既存事業の戦略を再構築する際や、新たな脅威や機会が生まれた時など、節目ごとに分析を行い、戦略を継続的に磨き上げていくことが成功への鍵となります。

そして、3C分析の最終的な目的は、自社が市場で成功するための鍵となるKSF(Key Success Factor=成功要因)を特定することにあります。KSFとは、競合に打ち勝ち、顧客に選ばれるために絶対に満たすべき条件や要素のことです。顧客が何に価値を感じているのか、競合はどのような点で優れているのか、そして自社の強みはどこにあるのか。これらの分析結果を総合的に評価することで、「この市場で成功するには〇〇が不可欠だ」という成功要因を明確に導き出すことができます。

KSFを特定した後は、その成功要因を最大限に活かすための具体的な実行計画に落とし込むことが求められます。このように、3C分析は単なる現状把握ツールではなく、未来の戦略を形作るための強力な羅針盤となるのです。