人類が光を操り始めて数百年。ガラスの曲面を用いた従来の光学レンズは、カメラや顕微鏡、望遠鏡といった文明の利器の根幹を担ってきました。しかし、現代の高度な光学システムは、色収差や歪みを補正するために複数の分厚いレンズを積み重ねる必要があり、その結果、デバイスの大型化や重量増、そして高コスト化という避けがたい物理的な制約に直面しています。特にスマートフォンやVR/ARデバイスのように、究極の小型化が求められる分野において、この「レンズの限界」は技術革新の足枷となっていました。そうした中、ナノテクノロジーの最前線から、従来の常識を根底から覆す革新的な技術が登場しました。それが、光の波長よりも小さな構造体で構成された「メタレンズ」です。今回は、この驚異のナノ構造の原理、特徴、そしてカメラ、VR、医療といった多岐にわたる産業にもたらす変革の可能性を解説します。

1. 光学技術のブレイクスルー、メタレンズとは

1.1. 現代光学レンズの限界と課題

従来の光学レンズは、ガラスやプラスチックといった透明な素材が持つ「屈折率」を利用して光の進路を曲げ、焦点を結びます。屈折現象を利用する際、異なる波長(色)の光が異なる角度で曲がるため、焦点位置がずれる「色収差」が必ず発生します。これを補正するためには、凸レンズと凹レンズを組み合わせた「複合レンズ」が必要となり、その結果、レンズ系全体が厚く、重くなりがちでした。さらに、高品質な光学性能を追求するためには、複数のレンズを精密に研磨し、高い精度で位置合わせ(アライメント)を行う必要があり、製造コストも高騰します。この重量、厚み、コストという三つの課題は、特にモバイルデバイスやウェアラブル機器の進化において、もはや見過ごせない障壁となっていました。

1.2. メタレンズの定義と従来のレンズとの根本的な違い

メタレンズ(Metalens)とは、光の波長よりも遥かに小さな構造体(ナノアンテナやナノフィンと呼ばれる)を表面に周期的に、あるいは非周期的に配列させた「メタサーフェス」と呼ばれる薄膜によって構成される平面レンズです。従来のレンズが屈折によって光を集めるのに対し、メタレンズはナノ構造による光の回折と位相制御という全く新しい原理を利用します。この原理により、光の進路を曲げるために厚みを必要とした従来のレンズとは異なり、髪の毛の太さの数百分の一という驚異的な薄さで、同等以上の光学機能を実現できます。これは光学技術におけるパラダイムシフトであり、数枚の厚いレンズをたった一枚の超薄型シートで代替することを可能にします。

2. メタレンズの仕組みと原理

2.1. メタサーフェス~光を操るナノ構造の魔法~

メタレンズの機能の根幹を担うのが、その表面に形成されたナノメートルサイズの微細構造、すなわち「メタサーフェス」です。この表面は、光の波長に対して無視できない相互作用を持ち、光の電磁波としての性質(振幅、位相、偏光)を局所的に、かつ精密に制御することを可能にします。従来のレンズが、光が通過する全体の厚みによって屈折の度合いを決定していたのに対し、メタサーフェスは、その表面のナノ構造一つ一つが、通過する光の波面の「位相」を意図的に遅らせたり、進ませたりする役割を果たします。

2.1.1. メタサーフェスを構成するナノアンテナ(構造要素)

メタサーフェスを構成する個々の微細構造は、「ナノアンテナ」あるいは「ナノフィン」と呼ばれます。これらの構造体は、一般的に数十ナノメートルから数百ナノメートルの幅と高さを持ち、その形状、サイズ、そして配置間隔が極めて重要になります。例えば、円柱状や直方体状のシリコンの柱が基板上に並べられることが多いです。これらのナノアンテナに光が入射すると、光と物質の間に起こる局所的な共振現象や、ナノアンテナ周囲の電磁界との相互作用により、ナノアンテナを通過した光の位相が変化します。この変化の度合いは、ナノアンテナの設計(特に幅や高さ)によって、ゼロから360度まで自由に設計可能です。

2.1.2. 一般化されたスネルの法則~光の位相を制御する原理~

メタレンズの集光原理は、従来の屈折の法則(スネルの法則)を拡張した「一般化されたスネルの法則」によって説明されます。従来の法則では、光の屈折角は、媒体の屈折率の比と入射角のみに依存していました。しかし、メタサーフェス上では、ナノアンテナが光に与える位相変化が空間的に変化(位相勾配)するように設計されているため、この位相勾配が屈折角に新たな項として加わります。すなわち、任意の入射角を持つ光に対して、ナノアンテナの配置を調整することで、理想的な焦点に光を集めるように、光の位相を瞬時に整形することができます。これにより、分厚いガラスの塊を使わずとも、レンズ機能をたった一枚の平面で実現できるのです。

2.2. 従来のレンズ(屈折)とメタレンズ(回折・位相制御)の比較

従来のレンズが光の屈折を利用して焦点を結ぶのに対し、メタレンズは光の回折現象と、それに伴う位相制御を利用します。

- 屈折レンズ: 物質内部を光が通過する距離(厚み)によって光の速度が遅れる時間差(位相のずれ)を生じさせ、波面を曲げる。

- メタレンズ: 表面のナノ構造が、光の波長以下のスケールで光を散乱・回折させ、個々の構造体を通過する際に局所的な位相変化を強制的に与えることで、波面全体を瞬時に整形する。 この違いにより、メタレンズは極限まで薄型化が可能となり、従来のレンズでは不可能だった自由な光学設計の扉を開きました。

2.3. 色収差補正の課題と技術的アプローチ

メタレンズの動作原理である回折現象は、本質的に光の波長に強く依存します。つまり、ナノアンテナが特定の波長(例えば赤色光)に合わせて設計されると、他の波長(青色光など)に対しては位相制御が理想から外れ、結果的に色収差が大きく発生してしまうという根本的な課題がありました。この課題を克服するため、研究者たちは様々なアプローチを採用しています。 一つの主要な技術は、「多重波長対応ナノ構造の設計」です。これは、異なる波長の光に対して同時に理想的な位相変化を与えるように、ナノアンテナの形状や配置を最適化する高度な手法です。例えば、異なる形状のナノアンテナを一つのセル内に組み合わせたり、構造体の高さを深くして波長依存性を低減させたりする方法が研究されています。これにより、可視光全域(広帯域)で収差を補正できる「アクロマティック(無色収差)メタレンズ」の実現に向けた研究が最前線で進んでいます。

3. メタレンズの特徴と利点

3.1. 超薄型・超軽量~デバイスの小型化に革命をもたらす~

メタレンズがもたらす最大の変革は、その超薄型・超軽量性にあります。

- 従来の課題: 高性能なカメラレンズは5枚から10枚のレンズを組み合わせ、ミリ単位の厚みが必要でした。

- メタレンズの革新: 厚みが光の波長と同等(数百ナノメートルレベル)であり、従来の数百分の一の薄さで同等の機能を発...

人類が光を操り始めて数百年。ガラスの曲面を用いた従来の光学レンズは、カメラや顕微鏡、望遠鏡といった文明の利器の根幹を担ってきました。しかし、現代の高度な光学システムは、色収差や歪みを補正するために複数の分厚いレンズを積み重ねる必要があり、その結果、デバイスの大型化や重量増、そして高コスト化という避けがたい物理的な制約に直面しています。特にスマートフォンやVR/ARデバイスのように、究極の小型化が求められる分野において、この「レンズの限界」は技術革新の足枷となっていました。そうした中、ナノテクノロジーの最前線から、従来の常識を根底から覆す革新的な技術が登場しました。それが、光の波長よりも小さな構造体で構成された「メタレンズ」です。今回は、この驚異のナノ構造の原理、特徴、そしてカメラ、VR、医療といった多岐にわたる産業にもたらす変革の可能性を解説します。

1. 光学技術のブレイクスルー、メタレンズとは

1.1. 現代光学レンズの限界と課題

従来の光学レンズは、ガラスやプラスチックといった透明な素材が持つ「屈折率」を利用して光の進路を曲げ、焦点を結びます。屈折現象を利用する際、異なる波長(色)の光が異なる角度で曲がるため、焦点位置がずれる「色収差」が必ず発生します。これを補正するためには、凸レンズと凹レンズを組み合わせた「複合レンズ」が必要となり、その結果、レンズ系全体が厚く、重くなりがちでした。さらに、高品質な光学性能を追求するためには、複数のレンズを精密に研磨し、高い精度で位置合わせ(アライメント)を行う必要があり、製造コストも高騰します。この重量、厚み、コストという三つの課題は、特にモバイルデバイスやウェアラブル機器の進化において、もはや見過ごせない障壁となっていました。

1.2. メタレンズの定義と従来のレンズとの根本的な違い

メタレンズ(Metalens)とは、光の波長よりも遥かに小さな構造体(ナノアンテナやナノフィンと呼ばれる)を表面に周期的に、あるいは非周期的に配列させた「メタサーフェス」と呼ばれる薄膜によって構成される平面レンズです。従来のレンズが屈折によって光を集めるのに対し、メタレンズはナノ構造による光の回折と位相制御という全く新しい原理を利用します。この原理により、光の進路を曲げるために厚みを必要とした従来のレンズとは異なり、髪の毛の太さの数百分の一という驚異的な薄さで、同等以上の光学機能を実現できます。これは光学技術におけるパラダイムシフトであり、数枚の厚いレンズをたった一枚の超薄型シートで代替することを可能にします。

2. メタレンズの仕組みと原理

2.1. メタサーフェス~光を操るナノ構造の魔法~

メタレンズの機能の根幹を担うのが、その表面に形成されたナノメートルサイズの微細構造、すなわち「メタサーフェス」です。この表面は、光の波長に対して無視できない相互作用を持ち、光の電磁波としての性質(振幅、位相、偏光)を局所的に、かつ精密に制御することを可能にします。従来のレンズが、光が通過する全体の厚みによって屈折の度合いを決定していたのに対し、メタサーフェスは、その表面のナノ構造一つ一つが、通過する光の波面の「位相」を意図的に遅らせたり、進ませたりする役割を果たします。

2.1.1. メタサーフェスを構成するナノアンテナ(構造要素)

メタサーフェスを構成する個々の微細構造は、「ナノアンテナ」あるいは「ナノフィン」と呼ばれます。これらの構造体は、一般的に数十ナノメートルから数百ナノメートルの幅と高さを持ち、その形状、サイズ、そして配置間隔が極めて重要になります。例えば、円柱状や直方体状のシリコンの柱が基板上に並べられることが多いです。これらのナノアンテナに光が入射すると、光と物質の間に起こる局所的な共振現象や、ナノアンテナ周囲の電磁界との相互作用により、ナノアンテナを通過した光の位相が変化します。この変化の度合いは、ナノアンテナの設計(特に幅や高さ)によって、ゼロから360度まで自由に設計可能です。

2.1.2. 一般化されたスネルの法則~光の位相を制御する原理~

メタレンズの集光原理は、従来の屈折の法則(スネルの法則)を拡張した「一般化されたスネルの法則」によって説明されます。従来の法則では、光の屈折角は、媒体の屈折率の比と入射角のみに依存していました。しかし、メタサーフェス上では、ナノアンテナが光に与える位相変化が空間的に変化(位相勾配)するように設計されているため、この位相勾配が屈折角に新たな項として加わります。すなわち、任意の入射角を持つ光に対して、ナノアンテナの配置を調整することで、理想的な焦点に光を集めるように、光の位相を瞬時に整形することができます。これにより、分厚いガラスの塊を使わずとも、レンズ機能をたった一枚の平面で実現できるのです。

2.2. 従来のレンズ(屈折)とメタレンズ(回折・位相制御)の比較

従来のレンズが光の屈折を利用して焦点を結ぶのに対し、メタレンズは光の回折現象と、それに伴う位相制御を利用します。

- 屈折レンズ: 物質内部を光が通過する距離(厚み)によって光の速度が遅れる時間差(位相のずれ)を生じさせ、波面を曲げる。

- メタレンズ: 表面のナノ構造が、光の波長以下のスケールで光を散乱・回折させ、個々の構造体を通過する際に局所的な位相変化を強制的に与えることで、波面全体を瞬時に整形する。 この違いにより、メタレンズは極限まで薄型化が可能となり、従来のレンズでは不可能だった自由な光学設計の扉を開きました。

2.3. 色収差補正の課題と技術的アプローチ

メタレンズの動作原理である回折現象は、本質的に光の波長に強く依存します。つまり、ナノアンテナが特定の波長(例えば赤色光)に合わせて設計されると、他の波長(青色光など)に対しては位相制御が理想から外れ、結果的に色収差が大きく発生してしまうという根本的な課題がありました。この課題を克服するため、研究者たちは様々なアプローチを採用しています。 一つの主要な技術は、「多重波長対応ナノ構造の設計」です。これは、異なる波長の光に対して同時に理想的な位相変化を与えるように、ナノアンテナの形状や配置を最適化する高度な手法です。例えば、異なる形状のナノアンテナを一つのセル内に組み合わせたり、構造体の高さを深くして波長依存性を低減させたりする方法が研究されています。これにより、可視光全域(広帯域)で収差を補正できる「アクロマティック(無色収差)メタレンズ」の実現に向けた研究が最前線で進んでいます。

3. メタレンズの特徴と利点

3.1. 超薄型・超軽量~デバイスの小型化に革命をもたらす~

メタレンズがもたらす最大の変革は、その超薄型・超軽量性にあります。

- 従来の課題: 高性能なカメラレンズは5枚から10枚のレンズを組み合わせ、ミリ単位の厚みが必要でした。

- メタレンズの革新: 厚みが光の波長と同等(数百ナノメートルレベル)であり、従来の数百分の一の薄さで同等の機能を発揮します。

この劇的な厚みと重量の削減は、スマートフォンやタブレットのカメラユニットの突起(カメラバンプ)を解消し、より薄く、エレガントなデザインを実現する鍵となります。また、VR/ARヘッドセットにおいては、従来の分厚い接眼レンズをメタレンズで代替することで、ヘッドセット全体のサイズを大幅に縮小・軽量化できます。これはユーザーの装着感を劇的に向上させ、普及の障壁となっていた問題を解決に導きます。

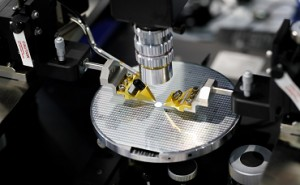

3.2. 製造プロセスの優位性~半導体技術による大量生産の可能性~

従来のレンズは、ガラスの研磨、成形、そして精密なアライメント(位置合わせ)といった時間とコストのかかる機械加工プロセスに依存していました。一方、メタレンズの製造は、本質的に半導体の製造技術、すなわちフォトリソグラフィやナノインプリントといった技術と高い親和性を持ちます。これらの技術は、すでに大規模かつ高精度な電子チップ製造のために確立されており、ウェハー上にナノ構造を一度に大量に、均質に形成することが可能です。これにより、一枚ずつ時間をかけて磨き上げる従来の製造方法と比較して、製造速度とコストを飛躍的に改善できる可能性があります。特に、大口径化の課題がクリアされれば、スマートフォンや一般的なカメラ用のレンズを、半導体チップと同じように低コストで大量生産できる日が来るかもしれません。これは、光学部品製造における産業構造の大きな変化を意味します。

3.3. 単一平面での多機能性(複数の光学機能を統合)

従来の光学システムでは、異なる機能(集光、色収差補正、視野角補正など)を持つ複数のレンズを直列に配置することで、全体の性能を達成していました。メタレンズの最大の利点の一つは、単一の平面上で複数の光学機能を統合できる点です。ナノアンテナの形状を工夫することで、集光機能だけでなく、同時に色収差を補正する機能や、特定の波長だけを透過させるフィルター機能などを、一つのメタサーフェスに組み込むことが理論上可能です。これにより、複雑なレンズ構成を一枚のメタレンズに置き換える「機能統合」が可能となり、部品点数の削減、システムの簡略化、そしてアライメントエラーのリスク低減に大きく貢献します。

3.4. 新しい光学機能の実現(偏光制御など)

メタレンズは、従来のレンズでは困難であった、あるいは不可能であった新しい光学機能を実現できます。その一つが偏光制御です。ナノアンテナの形状を非対称に設計することで、入射光の偏光状態(光の電場の振動方向)に応じて、異なる屈折や回折を起こさせることができます。例えば、特定の偏光成分だけを集光させたり、偏光状態を変化させたりすることが可能です。この機能は、3Dセンシング、画像処理、セキュリティ用途、そして光通信において、従来の偏光フィルターや波長板といったかさばる光学素子を置き換える可能性を秘めています。さらに、特定の波長だけを集光する「多波長メタレンズ」や、ホログラフィックな画像生成、ベッセルビームのような特殊な光の生成など、従来のレンズの概念を超えた応用が期待されています。

4. 応用分野の最前線

4.1. コンシューマーエレクトロニクス(カメラ、スマートフォン)

最も大きな影響を受ける応用分野の一つが、スマートフォンなどのコンシューマーエレクトロニクスです。現在のスマートフォンは、高画質化の要求からカメラモジュールが厚くなり、本体背面に大きな突起(カメラバンプ)を生じさせています。メタレンズを導入することで、この分厚い複合レンズ群を数枚の超薄型メタレンズに置き換えることができれば、カメラバンプを完全に解消し、スマートフォンをより薄く、フラットに設計することが可能になります。さらに、レンズ枚数の削減は、光の透過率向上にも寄与し、より明るく、高精細な画像撮影に貢献します。また、複数のカメラ(広角、望遠)のレンズをメタレンズで統一的に製造できれば、製造効率も向上します。

4.2. VR/AR・ヘッドマウントディスプレイ~小型化と広視野角の実現~

VR(仮想現実)やAR(拡張現実)のヘッドマウントディスプレイ(HMD)は、没入感を高めるために広視野角の光学系が必要であり、そのために分厚い接眼レンズが不可欠でした。これがHMDの大型化、重量化の最大の原因となっており、ユーザーの疲労や装着感の悪さにつながっていました。メタレンズをHMDの接眼レンズとして使用することで、従来の厚さ数センチメートルあったレンズを、わずか数ミリメートル、あるいはそれ以下の厚さの平面光学系に置き換えることが可能になります。これにより、ゴーグルのように分厚かったHMDを、眼鏡型の軽量でスタイリッシュなデバイスへと変革させることができ、VR/AR技術の一般普及を加速させる決定的な要因となります。

4.3. 医療・バイオ分野~内視鏡、高感度センサーへの応用~

医療分野では、メタレンズの小型化と高感度性が特に求められています。例えば、極細の内視鏡やカプセル内視鏡において、レンズモジュールをナノメートルレベルで小型化できれば、患者の負担を大幅に軽減し、より深い部位の診断や低侵襲な手術が可能になります。また、メタレンズは、特定の波長や偏光の光を高効率で集光・フィルタリングできる特性を持つため、血液分析や細胞イメージングのための高感度なバイオセンサーや蛍光顕微鏡にも応用が期待されます。極微量の生体分子の検出精度を向上させ、早期診断技術の発展に貢献する可能性を秘めています。

4.4. 自動運転・セキュリティ~LIDAR(ライダー)と赤外線イメージング~

自動運転技術の核となるセンサーの一つに、レーザー光を用いて周囲の三次元情報を取得するLIDAR(ライダー)があります。従来のLIDARは、複雑な機械的可動部や大きなレンズアレイが必要であり、コストとサイズが課題でした。メタレンズは、機械的な動作なしにレーザー光のビームを高速かつ広角に走査する「固体型LIDAR」の実現に不可欠な技術と目されています。メタレンズの位相制御能力を利用して、光の進行方向を電気的・光学的に制御(ビームステアリング)することで、小型で低コスト、高信頼性のLIDARセンサーが開発され、自動運転車の普及を強力に後押しします。また、赤外線イメージング分野においても、赤外線用の高価で分厚いレンズを代替し、暗視カメラやサーモグラフィの小型化・低コスト化に寄与します。

4.5. 特殊な応用例~ホログラフィ、光通信~

メタレンズは、ホログラフィの分野でも革新をもたらします。ナノアンテナの配置を最適化することで、特定の物体からの光の波面を正確に再現し、立体的なホログラフィック画像を効率的に生成できます。これは、次世代のホログラフィックディスプレイやセキュアな認証ホログラムへの応用が期待されています。さらに、光通信分野では、光ファイバーへの光の結合効率を高めるための超小型カプラや、波長分割多重(WDM)における波長分離素子として、システムの小型化と高速化に貢献する可能性があります。

5. メタレンズの課題と今後の展望

5.1. 製造上の課題~ナノスケール加工の精度とコスト~

メタレンズの実用化に向けた最大の課題の一つは、ナノスケールでの超高精度な加工技術の確立です。メタレンズは、光の波長よりも小さな数十ナノメートル(髪の毛の太さの数千分の一)の精度でナノアンテナの形状や高さを制御する必要があります。この微細な構造を、直径数十センチメートルに及ぶ大口径のウェハー全面にわたって均一かつ欠陥なく形成することは、非常に高度な技術を要します。現在の半導体製造プロセスは既に高精度ですが、光学グレードの欠陥の許容度の低さや、ナノ構造のアスペクト比(高さと幅の比)の高さが歩留まりを低下させる要因となっています。この歩留まりと製造コストの課題を克服するためには、新しいリソグラフィ技術やナノインプリント技術の開発、および製造装置の最適化が不可欠です。

5.2. 光学性能の課題~効率(透過率)と広帯域性(色の問題)の克服~

初期のメタレンズは、特定の波長に対しては高い集光効率(透過率)を達成できましたが、可視光全域などの広い波長帯域(広帯域性)で高い効率を維持することが困難でした。これは、ナノ構造の動作原理が波長に依存するため、特定の波長から外れると性能が急激に低下してしまうためです。効率の低さは、カメラの画像が暗くなることを意味し、実用化の大きな障壁となります。また、前述の色収差の問題も依然として大きな課題です。現在、研究は、ナノアンテナの多層化や、複数の材料を組み合わせたハイブリッド構造、そしてより高度なアルゴリズムを用いた最適設計によって、広帯域での高効率化と色収差の同時補正を目指しています。広帯域アクロマティックメタレンズの完全な実用化が、市場普及の鍵を握ると言えます。

5.3. 普及に向けた標準化と材料開発の重要性

メタレンズの普及を加速させるためには、光学材料の選択肢の拡大と、設計・製造プロセスの標準化が重要です。現状、高屈折率と低吸収を両立させるためにシリコンや二酸化チタンなどが主に用いられていますが、これらは紫外線や特定の赤外線波長域での応用には制約があります。より多様な応用ニーズに応えるため、新しい高屈折率・低損失なナノ構造用材料の開発が求められています。また、設計ソフトウェア、シミュレーションツール、そしてナノ構造の測定・検査手法の標準化が進むことで、より多くの企業がこの技術を容易に導入できるようになり、イノベーションのサイクルが加速することが期待されます。

6. ブレイクスルー技術:焦点距離を変えられるメタレンズ

6.1. 従来の焦点可変技術(液体レンズなど)の課題

カメラやモバイルデバイスにおけるオートフォーカスやズーム機能は、通常、複数のレンズを機械的に移動させることで実現されています。しかし、この機械的な可動部はデバイスの厚み、電力消費、そして応答速度のボトルネックとなっていました。これに対し、従来の非機械的な焦点可変技術としては、液体レンズや液晶レンズなどが知られています。液体レンズは、異なる屈折率を持つ液体を電気的に制御し、液体の界面形状を変化させることで焦点距離を変えますが、応答速度が遅い、温度変化に弱い、大口径化が難しいといった課題を抱えていました。スマートフォンなどの高速なAFが求められる分野では、これらの課題が実用化の足枷となっています。

6.2. 焦点可変メタレンズの実現メカニズム

従来の技術の限界を打ち破るブレイクスルーとして、焦点距離を電気的・熱的・機械的に瞬時に変化させることができる「焦点可変メタレンズ」(ダイナミック・メタレンズ)の研究開発が活発化しています。この技術は、ナノアンテナ自体の光学特性、またはナノアンテナ周辺の環境を変化させることで、光に与える位相変化を動的に制御するものです。

6.2.1. 熱・電気・機械的可動構造による位相制御

焦点可変メタレンズを実現する主要なメカニズムには、以下のものがあります。

- 電気制御: 液晶材料の屈折率が電圧によって変化する性質を利用し、ナノアンテナを液晶の中に埋め込むことで、電圧印加に応じてナノアンテナが光に与える位相変化を電気的に制御します。

- 熱制御: 相変化材料からなるナノアンテナにレーザパルスを当てて相変化を起こさせて屈折率を変化させ、結果としてレンズの焦点距離を調整します。

- 機械的可動構造(MEMS/MOEMS): ナノアンテナ自体を微小電気機械システム(MEMS/MOEMS)技術によって可動なプラットフォーム上に構築し、外部からの力や電圧でナノアンテナ間の距離や角度をナノメートル精度で動かし、位相勾配を変化させます。これにより、物理的に動くレンズを用いずに、焦点距離を電子的に切り替えることが可能になります。

6.2.2. 応答速度と実用化に向けた研究動向

特に重要なのは、その応答速度です。機械的な焦点移動が数十ミリ秒かかるのに対し、電気的な液晶制御を利用したダイナミック・メタレンズは、数ミリ秒からサブミリ秒のオーダーでの高速な焦点切り替えを目指しています。これは、瞬時のオートフォーカスや、視線追跡技術と組み合わせた高速な焦点深度の調整など、高度な機能を実現するために不可欠です。実用化に向けた研究では、低消費電力化、広帯域での動作確保、そして何よりも安定した長寿命化が大きな焦点となっており、半導体メーカーや光学機器メーカーが熾烈な開発競争を繰り広げています。

6.3. 焦点可変メタレンズが拓く新たな応用領域

焦点可変メタレンズが実用化されれば、スマートフォンカメラは、厚さゼロに近く、かつ可動部を持たない真の光学ズームを実現できます。また、VR/ARデバイスでは、ユーザーの視線に合わせてリアルタイムで焦点を合わせる「焦点深度の可変制御」が可能となり、従来の固定焦点光学系による眼精疲労や焦点の不一致(バーゲンス・アコモデーション・コンフリクト)の問題を根本的に解決します。さらに、高速な焦点切り替えは、医療用の超音波内視鏡や、産業用の高速検査装置など、多岐にわたる分野で革新的な性能向上をもたらすでしょう。

7. メタレンズが描く未来の社会

7.1. メタレンズがもたらす産業構造とライフスタイルの変革

メタレンズ技術は、単なるレンズの小型化に留まらず、光学部品の製造手法、光学システムの設計思想、そしてそれを組み込むデバイスの形態そのものを根本から変える、真の産業革命の担い手です。従来の光学産業が長年培ってきた「研磨技術」から、「ナノパターニング技術」へと製造の軸がシフトすることで、光学部品メーカーだけでなく、半導体ファウンドリやMEMSメーカーが光学市場に参入する道を開きます。これにより、光学デバイスの製造コストは半導体の規模の経済が働き、劇的に低下する可能性があります。この革新は、私たちのライフスタイルにも大きな変革をもたらします。究極まで薄型化されたスマートフォン、軽量で長時間装着可能なVR/ARグラスによる没入型コンピューティングの普及、そして超小型センサーを搭載した高度な医療診断機器の登場は、情報収集、コミュニケーション、ヘルスケアのあり方を一変させるでしょう。

7.2. 研究開発の加速と市場投入への期待

近年、メタレンズに関する学術論文の発表数や特許出願数は爆発的に増加しており、この技術に対する世界の関心と期待の高さを示しています。特に、広帯域化、高効率化、そして焦点可変技術といった実用化の鍵となる課題に対するブレイクスルーが次々と報告されています。主要なテクノロジー企業やスタートアップ企業(例えば、3Dセンシング分野で製品を市場投入したMetalenz社や、ナノインプリント技術を強みとするNIL Technology社など)が、メタレンズを次世代製品の核と位置づけ、積極的に開発投資を行っています。また、ハーバード大学などの先進的な研究機関も、引き続き技術革新をリードしています。現時点ではまだ、高性能な広帯域メタレンズの大量生産と低コスト化という最終的なハードルが残っていますが、半導体産業との連携強化や、新しいナノインプリント技術の成熟により、数年以内にスマートフォンやVR/ARデバイスといったコンシューマー市場への本格的な市場投入が実現すると強く期待されています。

7.3. 光学技術の「ムーアの法則」を担う存在として

20世紀後半、トランジスタが小型化し、集積度を指数関数的に高める「ムーアの法則」が情報技術の進歩を牽引しました。今、メタレンズは、従来の物理法則に縛られていた光学技術に、ナノテクノロジーという新たな設計自由度を与え、同様の指数関数的な進化の可能性をもたらしています。それは、光学技術における「ムーアの法則」の始まりかもしれません。超薄型、超軽量、多機能、そして動的に光を制御できるメタレンズは、私たちの世界をより鮮明に捉え、より没入感のある体験を提供し、さらにはまだ見ぬ未来のデバイスの創造を可能にする、まさに光学技術のブレイクスルーと呼ぶにふさわしい存在です。今後の研究開発の進展と、それが社会にもたらすイノベーションに、私たちは大いに期待すべきでしょう。