現代社会の高度な機能は、高効率なエネルギー変換技術によって支えられており、その中核にあるのが「最強の永久磁石」と称されるネオジム磁石です。電気自動車の駆動モーター、風力発電のタービン、産業用ロボットといった最先端機器の小型化と高性能化は、この磁石なくしては実現しません。しかし、技術の進化に伴い、ネオジム磁石には高温環境下での磁力低下、すなわち「熱安定性」の維持という大きな課題が浮上しました。この課題を克服するために、これまで高性能化に不可欠とされてきたのが、資源リスクを伴う重希土類元素、特にテルビウムやジスプロシウムの添加です。資源の持続可能性と性能の両立というジレンマを打破するため、近年、従来の製法を一変させるアプローチ「粒界拡散技術」が開発されました。今回は、ネオジム磁石の基礎から、重希土類元素の役割、そして未来志向の製造技術である粒界拡散法の原理と産業的意義について解説します。

1. 現代社会を支える磁石技術の最前線

(1) 最強の磁石「ネオジム磁石」の重要性と課題

ネオジム磁石は、1980年代に日本で発明されて以来、最も強力な永久磁石として世界中で活用されています。その優れた磁気特性は、従来のフェライト磁石やサマリウム・コバルト磁石では不可能だった機器の劇的な小型・軽量化と高出力化を実現しました。特に、地球温暖化対策の切り札とされる電気自動車(エコカー)や、クリーンエネルギー源である風力発電機においては、ネオジム磁石を用いた高性能モーターや発電機が必須コンポーネントとなっています。しかし、これらの応用分野では、磁石が高温にさらされるという避けられない問題が生じます。電気自動車のモーターは高回転・高負荷運転時に100℃(摂氏100度)を優に超え、産業用ロボットのモーターもまた、過酷な温度環境に置かれます。ネオジム磁石の磁力は温度が上昇すると低下しやすく、特に磁化を保とうとする力である「保磁力」が急激に失われる「熱減磁」の現象が、磁石の信頼性と性能を脅かす最大の課題となっていました。この熱減磁を防ぎ、高性能を高温下でも維持することが、現代の磁石技術開発における最優先事項です。

(2) 重希土類元素の役割と粒界拡散技術によるブレイクスルー

高温での保磁力低下という課題に対し、開発当初から有効な手段として取られてきたのが、ジスプロシウムやテルビウムといった特定の重希土類元素を磁石の組成に加える方法です。これらの元素は、ネオジム磁石の結晶粒に組み込まれることで、磁化の方向を乱れにくくし、熱安定性を大幅に向上させます。しかし、ジスプロシウムやテルビウムは、レアアース(希土類)の中でも埋蔵量が少なく、産地が特定の地域に偏っているため、「重希土類」として知られ、資源確保の面で大きなリスクを抱えています。資源の供給不安定さと高騰する価格は、磁石の製造コストを高め、特に大量に磁石を使用する産業界の大きな足かせとなっていました。この資源リスクを克服しつつ、高性能を維持するために生み出されたのが「粒界拡散技術」です。この技術は、必要な元素を必要な場所にだけ配置するという画期的なアプローチにより、使用する重希土類元素の量を従来の半分以下に抑えることを可能にし、資源の持続可能性と高性能化の両立というブレイクスルーをもたらしました。

2. ネオジム磁石(NdFeB磁石)の基礎構造と高性能の秘密

(1) 希土類永久磁石とは~その歴史的発展と位置づけ~

永久磁石の歴史は長く、かつては鉄の酸化物を主成分とするフェライト磁石が主流でした。しかし、高性能化の要求が高まるにつれ、より強力な磁力を持つ磁石が必要となり、希土類元素を用いた磁石の開発が進みました。1970年代には、サマリウムとコバルトを主成分とするサマリウム・コバルト磁石が開発され、それまでの磁石に比べて飛躍的に高い性能を発揮しました。そして1980年代初頭、ネオジム、鉄、ホウ素を主成分とするネオジム磁石が登場し、その性能はサマリウム・コバルト磁石を凌駕しました。このネオジム磁石は、現在に至るまで「最強の永久磁石」の地位を維持しており、その後の全ての高性能磁石開発の基準となっています。ネオジム磁石は、希土類永久磁石の中でも最も大きな「最大エネルギー積」を実現できることから、産業界におけるその位置づけは絶対的であり、技術の進歩を加速させる駆動輪として機能しています。

(2) 磁力の源泉~ネオジム・鉄・ホウ素の結晶構造~

ネオジム磁石の強力な磁力の秘密は、その主相を構成する特殊な結晶構造にあります。ネオジム、鉄、ホウ素の三つの元素が、特定の精密な原子の比率で結合し、体心正方晶という特異な構造を形成しています。この結晶構造は、多数の鉄原子を含むため大きな「残留磁束密度」を生み出すと同時に、ネオジム原子の量子力学的な特性により、磁化の方向を特定の軸に沿って強く固定しようとする性質(磁気異方性)を持っています。これは、外部からの磁力や熱による乱れに対して、磁化の方向を堅固に保持する力、すなわち「保磁力」の源泉となります。この結晶が持つ一方向への磁化のしやすさ、高い磁気異方性磁界こそが、ネオジム磁石を他の磁石と一線を画す高性能磁石たらしめている本質的な要因であり、高性能の秘密であると言えます。

(3) 磁石の性能を決める三要素~残留磁束密度・保磁力・最大エネルギー積~

磁石の性能を評価する上で、三つの重要な指標があります。

- 残留磁束密度・・・・・・外部からの磁場を取り去った後も磁石に残っている磁力の強さを示す値です。ネオジム磁石はこの残留磁束密度が高く、強力な磁場を発生させることができます。

- 保磁力・・・・・・・・・磁石の磁化をゼロに戻すために必要な外部からの逆向きの磁場の強さを示す指標です。これが高いほど、熱や外部磁場による減磁(磁力の低下)に対する耐性が高い、つまり熱安定性が高いことを意味します。

- 最大エネルギー積・・・・磁石が外部に対して発揮できる磁気エネルギーの最大値を示す指標であり、磁石の総合的な性能を表します。ネオジム磁石は、この最大エネルギー積において他の磁石を圧倒しており、この高いエネルギー積こそが、機器の小型化に大きく貢献しています。

この三要素のバランスを、用途に応じて最適化することが、磁石開発における鍵となりま...

現代社会の高度な機能は、高効率なエネルギー変換技術によって支えられており、その中核にあるのが「最強の永久磁石」と称されるネオジム磁石です。電気自動車の駆動モーター、風力発電のタービン、産業用ロボットといった最先端機器の小型化と高性能化は、この磁石なくしては実現しません。しかし、技術の進化に伴い、ネオジム磁石には高温環境下での磁力低下、すなわち「熱安定性」の維持という大きな課題が浮上しました。この課題を克服するために、これまで高性能化に不可欠とされてきたのが、資源リスクを伴う重希土類元素、特にテルビウムやジスプロシウムの添加です。資源の持続可能性と性能の両立というジレンマを打破するため、近年、従来の製法を一変させるアプローチ「粒界拡散技術」が開発されました。今回は、ネオジム磁石の基礎から、重希土類元素の役割、そして未来志向の製造技術である粒界拡散法の原理と産業的意義について解説します。

1. 現代社会を支える磁石技術の最前線

(1) 最強の磁石「ネオジム磁石」の重要性と課題

ネオジム磁石は、1980年代に日本で発明されて以来、最も強力な永久磁石として世界中で活用されています。その優れた磁気特性は、従来のフェライト磁石やサマリウム・コバルト磁石では不可能だった機器の劇的な小型・軽量化と高出力化を実現しました。特に、地球温暖化対策の切り札とされる電気自動車(エコカー)や、クリーンエネルギー源である風力発電機においては、ネオジム磁石を用いた高性能モーターや発電機が必須コンポーネントとなっています。しかし、これらの応用分野では、磁石が高温にさらされるという避けられない問題が生じます。電気自動車のモーターは高回転・高負荷運転時に100℃(摂氏100度)を優に超え、産業用ロボットのモーターもまた、過酷な温度環境に置かれます。ネオジム磁石の磁力は温度が上昇すると低下しやすく、特に磁化を保とうとする力である「保磁力」が急激に失われる「熱減磁」の現象が、磁石の信頼性と性能を脅かす最大の課題となっていました。この熱減磁を防ぎ、高性能を高温下でも維持することが、現代の磁石技術開発における最優先事項です。

(2) 重希土類元素の役割と粒界拡散技術によるブレイクスルー

高温での保磁力低下という課題に対し、開発当初から有効な手段として取られてきたのが、ジスプロシウムやテルビウムといった特定の重希土類元素を磁石の組成に加える方法です。これらの元素は、ネオジム磁石の結晶粒に組み込まれることで、磁化の方向を乱れにくくし、熱安定性を大幅に向上させます。しかし、ジスプロシウムやテルビウムは、レアアース(希土類)の中でも埋蔵量が少なく、産地が特定の地域に偏っているため、「重希土類」として知られ、資源確保の面で大きなリスクを抱えています。資源の供給不安定さと高騰する価格は、磁石の製造コストを高め、特に大量に磁石を使用する産業界の大きな足かせとなっていました。この資源リスクを克服しつつ、高性能を維持するために生み出されたのが「粒界拡散技術」です。この技術は、必要な元素を必要な場所にだけ配置するという画期的なアプローチにより、使用する重希土類元素の量を従来の半分以下に抑えることを可能にし、資源の持続可能性と高性能化の両立というブレイクスルーをもたらしました。

2. ネオジム磁石(NdFeB磁石)の基礎構造と高性能の秘密

(1) 希土類永久磁石とは~その歴史的発展と位置づけ~

永久磁石の歴史は長く、かつては鉄の酸化物を主成分とするフェライト磁石が主流でした。しかし、高性能化の要求が高まるにつれ、より強力な磁力を持つ磁石が必要となり、希土類元素を用いた磁石の開発が進みました。1970年代には、サマリウムとコバルトを主成分とするサマリウム・コバルト磁石が開発され、それまでの磁石に比べて飛躍的に高い性能を発揮しました。そして1980年代初頭、ネオジム、鉄、ホウ素を主成分とするネオジム磁石が登場し、その性能はサマリウム・コバルト磁石を凌駕しました。このネオジム磁石は、現在に至るまで「最強の永久磁石」の地位を維持しており、その後の全ての高性能磁石開発の基準となっています。ネオジム磁石は、希土類永久磁石の中でも最も大きな「最大エネルギー積」を実現できることから、産業界におけるその位置づけは絶対的であり、技術の進歩を加速させる駆動輪として機能しています。

(2) 磁力の源泉~ネオジム・鉄・ホウ素の結晶構造~

ネオジム磁石の強力な磁力の秘密は、その主相を構成する特殊な結晶構造にあります。ネオジム、鉄、ホウ素の三つの元素が、特定の精密な原子の比率で結合し、体心正方晶という特異な構造を形成しています。この結晶構造は、多数の鉄原子を含むため大きな「残留磁束密度」を生み出すと同時に、ネオジム原子の量子力学的な特性により、磁化の方向を特定の軸に沿って強く固定しようとする性質(磁気異方性)を持っています。これは、外部からの磁力や熱による乱れに対して、磁化の方向を堅固に保持する力、すなわち「保磁力」の源泉となります。この結晶が持つ一方向への磁化のしやすさ、高い磁気異方性磁界こそが、ネオジム磁石を他の磁石と一線を画す高性能磁石たらしめている本質的な要因であり、高性能の秘密であると言えます。

(3) 磁石の性能を決める三要素~残留磁束密度・保磁力・最大エネルギー積~

磁石の性能を評価する上で、三つの重要な指標があります。

- 残留磁束密度・・・・・・外部からの磁場を取り去った後も磁石に残っている磁力の強さを示す値です。ネオジム磁石はこの残留磁束密度が高く、強力な磁場を発生させることができます。

- 保磁力・・・・・・・・・磁石の磁化をゼロに戻すために必要な外部からの逆向きの磁場の強さを示す指標です。これが高いほど、熱や外部磁場による減磁(磁力の低下)に対する耐性が高い、つまり熱安定性が高いことを意味します。

- 最大エネルギー積・・・・磁石が外部に対して発揮できる磁気エネルギーの最大値を示す指標であり、磁石の総合的な性能を表します。ネオジム磁石は、この最大エネルギー積において他の磁石を圧倒しており、この高いエネルギー積こそが、機器の小型化に大きく貢献しています。

この三要素のバランスを、用途に応じて最適化することが、磁石開発における鍵となります。

3. 高性能化の鍵~テルビウムとジスプロシウムの不可欠な役割~

(1) モーターの高温化と磁石の「熱安定性」の課題

電気自動車やハイブリッド車、高効率な産業機器の発展は、モーターの小型化、高出力化を常に求めています。モーターの性能を上げるほど、あるいはモーターを小型化して高密度に電流を流すほど、モーター内部で発生する熱は増加します。結果として、内部に組み込まれたネオジム磁石は100℃(摂氏100度)を大きく超える高温環境にさらされることになります。前述の通り、ネオジム磁石は強力な磁力を持ちますが、熱に対しては比較的弱く、特に保磁力が低下しやすいという弱点があります。高温になると、結晶構造内の原子の熱振動が激しくなり、磁化を特定の方向に揃えておく力が弱まってしまいます。保磁力が低下すると、モーター運転時に発生する逆磁場や、磁石自身の熱によって磁化が容易に反転し、永久的に磁力が失われる「熱減磁」という現象が発生します。この熱減磁は、機器の故障や性能の大幅な低下に直結するため、高温環境下での磁石の熱安定性をいかに確保するかが、現代の最重要技術課題となっています。

(2) 保磁力強化のメカニズム~ ジスプロシウム(Dy)とテルビウム(Tb)の添加効果~

ネオジム磁石の熱安定性を高め、高温下での保磁力を維持する最も確実な方法は、ジスプロシウムやテルビウムといった重希土類元素を添加することです。これらの元素は、ネオジム原子の一部と置き換わる形で、磁石の主相の結晶構造内に取り込まれます。ジスプロシウムやテルビウムの原子は、ネオジム原子よりも、磁化の方向を特定の軸に強力に固定しようとする性質(磁気異方性)が強いため、結晶構造全体としての磁気異方性磁界を大きく向上させる効果があります。ただし、これらの元素はネオジムとは異なり、全体の残留磁束密度をわずかに低下させるというトレードオフの関係も存在します。しかし、高温下で保磁力を維持し、熱減磁を防ぐという目的においては、その添加効果が非常に大きいため、従来の高性能磁石製造には欠かせない添加剤となっていました。特にテルビウムは、ジスプロシウムよりも保磁力の向上効果が高く、より耐熱性の求められる用途に用いられます。

(3) 磁気異方性磁界の向上と高保磁力の実現

ネオジム磁石の磁力低下は、磁化が容易に反転してしまうことに起因します。磁化の反転を防ぐには、磁化の方向を固定する力である「磁気異方性磁界」を増大させる必要があります。ジスプロシウムやテルビウムは、結晶構造の特定の位置に配置されることで、この磁気異方性磁界を劇的に向上させます。原子レベルで磁化の方向を制御する力が強くなることで、外部からの逆磁場や熱エネルギーが加わっても、磁化が反転しにくくなります。これにより、磁石が持つ保磁力は大幅に強化され、結果として百度を超えるような高温環境下でも、安定した磁力を維持することが可能になるのです。この高保磁力の実現は、磁石を使用する機器の動作温度の上限を引き上げ、モーターや発電機の設計における大きな制約を取り払うことにつながります。ジスプロシウムやテルビウムは、高性能化のボトルネックであった熱安定性を克服するための、最も効果的な「特効薬」としての役割を担ってきたと言えます。

(4) 重希土類元素の資源リスクと低減化が求められる背景

ジスプロシウムやテルビウムは「重希土類元素」に分類され、地球上での存在量が少なく、その多くが特定の地域に偏在しています。このため、資源の供給が不安定になりやすく、価格の変動が大きいという問題を抱えています。(例えば、2010年代初頭のレアアースショック時には、ジスプロシウム価格が一時的に10倍以上に高騰し、産業界に大きな混乱をもたらしました。)

高性能なネオジム磁石を製造しようとすればするほど、これらの高価で希少な重希土類元素の使用量が増加するため、磁石の製造コストは著しく上昇します。さらに、資源の供給が特定の国や地域に依存していることは、産業全体にとって地政学的なリスクとなり、安定した生産体制を維持する上で大きな課題となります。エコカーや風力発電など、持続可能な社会の構築に不可欠な分野でネオジム磁石の需要が拡大し続ける中、資源リスクを低減し、コストを抑えることは、産業の健全な発展と持続可能性を確保するために、避けて通れない命題となりました。これが、重希土類元素の使用量を最小限に抑える、新たな製造技術の開発が強く求められることになった背景です。

4. 革新的製造技術:粒界拡散法(GBD)の原理と応用

(1) 従来の磁石製造プロセスと重希土類元素の使用状況

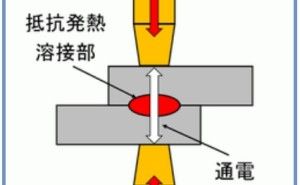

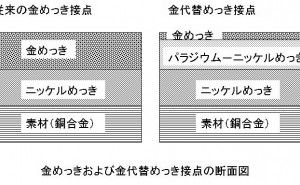

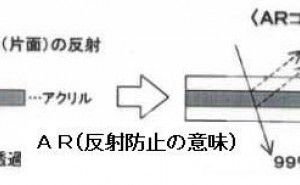

従来のネオジム磁石の製造プロセス、すなわち「焼結法」では、まずネオジム、鉄、ホウ素、そして保磁力向上のために添加されるジスプロシウムやテルビウムといった重希土類元素を混合し、粉末状にします。次に、この粉末を磁場中で成形し、高温で焼き固める(焼結する)ことで、高密度の磁石体を得ます。この従来のプロセスでは、重希土類元素は磁石の主相を構成する結晶粒の全体に、均一に分散して取り込まれます。高性能を得るためには一定量以上の重希土類元素を投入する必要がありましたが、その元素の多くは、保磁力強化に最も重要な役割を果たす結晶粒の表面ではなく、磁気特性への貢献度が低い結晶粒の内部にも取り込まれてしまっていました。この「全体添加」方式は、性能を確保できる一方で、貴重で高価な重希土類元素を非効率に使用するという問題を抱えていました。

(2) 粒界拡散技術(GBD)とは~その基本概念と目的~

粒界拡散技術は、従来の非効率な重希土類元素の使用方法を根本から覆す、革新的な製造技術です。その基本概念は、重希土類元素を結晶粒の全体に混ぜ込むのではなく、焼結を終えたネオジム磁石の表面から、特定の元素(ジスプロシウムやテルビウム)を浸透させ、熱処理によって磁石内部の結晶粒の「境界面」、すなわち「粒界」に沿って選択的に拡散させるというものです。この技術の最大の目的は、保磁力向上に最も効果を発揮する粒界付近に、重希土類元素を高濃度で局所的に配置することにあります。これにより、磁石全体の性能を維持しつつ、使用する重希土類元素の総量を大幅に削減することが可能となります。粒界拡散法は、磁石の微細組織構造をナノメートルスケールで制御するという、非常に高度な技術が応用されています。

(3) Dy・Tbの「局所最適配置」~ 粒界への選択的拡散プロセス~

粒界拡散技術の鍵となるのは、ジスプロシウムやテルビウムといった元素が持つ、ネオジム主相の結晶粒内部よりも、粒界の層を優先的に移動する性質です。このプロセスでは、まず磁石の表面に、重希土類元素を含む蒸着膜や粉末を塗布します。次に、磁石体を最適に設定された温度と時間で熱処理を行います。この熱エネルギーによって、重希土類元素は磁石の表面から内部へと浸透し、結晶粒と結晶粒の隙間である「粒界」に沿って、効率よく拡散していきます。結晶粒の内部にはほとんど侵入しないため、重希土類元素は磁石の体積全体ではなく、粒界に沿ったごく薄い層に集中して配置されます。この「局所最適配置」により、保磁力強化のボトルネックとなる結晶粒の表面付近の構造のみをピンポイントで強化することが可能になり、性能向上に必要な元素を無駄なく使用することができます。

以上は「表面コーティング法」について解説しましたが、この方法は、簡単ですが塗布ムラや拡散不足になる可能がある、という欠点があります。この欠点を補うものとして「マグネトロンスパッタリング」や「真空蒸着拡散」があります。「マグネトロンスパッタリング」はコーティングの均一性を確保します。「真空蒸着拡散」は、DyやTbのインゴットとともにサンプルを不活性ガス中で昇華させ全面からの均一拡散を行うものです。

(4) 粒界層の構造変化が磁気特性に与える影響

粒界拡散技術によって、結晶粒の表面から数ナノメートル程度の粒界層にジスプロシウムやテルビウムが高濃度で配置されると、その部分の結晶構造と磁気的特性が大きく変化します。具体的には、ネオジム主相の結晶粒の表面が、ジスプロシウムやテルビウムがネオジムと置き換わった形となり、非常に高い磁気異方性を持つシェル構造(殻)を形成します。ネオジム磁石が磁化を失うプロセスは、主に結晶粒の表面付近で磁化が反転する「逆磁区の発生」に起因します。粒界層が高異方性を持つことで、この逆磁区の発生が極めて困難になります。この局所的な構造変化が磁石全体の保磁力を飛躍的に向上させ、高温下での安定性を確保します。つまり、粒界拡散法は、磁石全体を均一に強くするのではなく、磁力の低下の「弱点」となる部分を重点的に補強することで、高保磁力を少ない元素量で実現する、きわめて合理的な手法であると言えます。

5. 粒界拡散技術がもたらす効果と産業へのインパクト

(1) 重希土類元素の使用量大幅削減とコストパフォーマンスの向上

粒界拡散技術の導入がもたらす最も直接的かつ大きな効果は、ジスプロシウムやテルビウムといった希少な重希土類元素の劇的な使用量削減です。従来法では磁石全体に元素を混ぜ込む必要があったのに対し、粒界拡散法では、磁石の総体積のごく一部を占める粒界にのみ元素を集中的に配置するため、重希土類元素の使用量を従来比で50%以上、製品の特性や製造条件によっては70%近く削減することが可能です。この削減は、原料の調達コストを大幅に引き下げることにつながり、高騰する原材料価格の中で磁石のコストパフォーマンスを大きく改善します。さらに、特定の資源への依存度を下げることで、地政学的なリスクや資源枯渇の懸念を軽減し、高性能磁石の安定的な供給体制を確立する上で極めて重要な役割を果たしています。

(2) 高温環境下における安定した保磁力の維持

粒界拡散技術によって強化された磁石は、高温環境下での保磁力維持能力が飛躍的に向上します。結晶粒の粒界付近という磁化反転の起点となる部分が局所的に高異方性化されることで、外部の逆磁場や高い熱エネルギーが加わっても、磁化の向きを堅固に保持し続けることができます。これにより、磁石の使用温度の上限が引き上げられ、二百度近い高温でも安定した磁気特性を維持できるようになります。この熱安定性の向上は、電気自動車の次世代モーターのように、より高出力で、かつ冷却システムが簡素化された設計を可能にするため、機器全体のエネルギー効率向上とコスト削減に直結する重要な技術的進歩と言えます。粒界拡散法は、機器の設計自由度を広げ、信頼性の高いシステム構築に貢献しています。

(3) エコカー、産業用ロボット、風力発電などへの応用展開

粒界拡散技術によって製造された高耐熱性・低コストのネオジム磁石は、現代産業の主要な分野に大きなインパクトを与えています。最も顕著なのがエコカー分野です。電気自動車の駆動モーターは高性能と高耐熱性が同時に求められますが、この技術により、軽量で高出力、かつ高温に強いモーターの実現が進んでいます。また、精密な動作と高い信頼性が要求される産業用ロボットのサーボモーターや、省エネ家電製品のモーターにも応用され、機器の効率化に貢献しています。さらに、洋上風力発電機のような大型の発電機においても、熱安定性の高い磁石は信頼性の向上に不可欠であり、クリーンエネルギーの安定供給を下支えする技術として、その役割は増すばかりです。粒界拡散技術は、持続可能で高効率な社会インフラの実現に欠かせない基幹技術となっています。

(4) 次世代の磁石開発に向けた粒界制御技術の可能性

粒界拡散技術は、単なる既存元素の効率的な使用法に留まらず、磁石の微細な組織をナノレベルで精密に制御する「粒界制御技術」という新たな開発パラダイムの幕開けとなりました。この成功は、磁石の性能が、結晶粒そのものの特性だけでなく、粒と粒の間に存在するわずかな粒界層の構造と組成によって大きく左右されることを明確に示しました。今後は、ジスプロシウムやテルビウム以外の元素を用いて、さらに高性能な粒界層を形成する研究や、より均一で精密な拡散層を低温かつ短時間で形成する技術開発が進むことが期待されます。粒界の構造を設計し、機能性を持たせるというアプローチは、将来的に重希土類元素を一切使用しない「完全フリー」の高性能磁石を開発するための、重要な足がかりとなる可能性を秘めています。

6. 持続可能な社会を支えるネオジム磁石技術の未来

(1) 粒界拡散技術の意義と今後の展望

粒界拡散技術は、ネオジム磁石の抱える「高性能化」と「資源リスク」という二律背反の課題を、高次元で両立させた画期的な技術として、極めて大きな意義を持っています。この技術の導入により、高性能磁石の安定供給が現実のものとなり、電気自動車や再生可能エネルギーといった将来の成長産業を下支えする基盤が確立されました。今後の展望としては、粒界拡散の技術をさらに高度化させることが求められます。具体的には、拡散プロセスの均一性を高め、より薄い粒界層で最大の効果を発揮させるためのナノテクノロジーの応用、そしてジスプロシウムやテルビウムよりも資源リスクの低い代替元素(例:セリウム、ランタンなどの軽希土類元素)を用いた粒界拡散技術の開発が重要となります。技術の進化は、高性能を維持しつつ、磁石の供給不安を完全に解消する方向に進んでいくでしょう。

(2) 完全な重希土類フリー化に向けた研究開発の方向性

粒界拡散技術は重希土類元素の使用量を大幅に削減しましたが、究極的な目標は、これらの資源リスクの高い元素を全く使わずに、同等以上の性能、特に高温での保磁力を実現することです。この「完全な重希土類フリー化」に向けた研究開発は、主に二つの方向性で進んでいます。一つは、結晶粒のサイズをナノメートルレベルで制御する「微細化技術」です。結晶粒を極限まで小さくすることで、保磁力を向上させることが可能です。もう一つは、コバルトや銅(Cu)、アルミニウム(Al)といった比較的安価な非希土類元素を添加し、磁石の主相や粒界層の特性を根本から改善する「新規添加剤の開発」です。これらの革新的な研究が進展することで、地球環境に優しく、資源の制約を受けない高性能な永久磁石が実現し、持続可能な社会を支える不可欠な動力源として、ネオジム磁石技術の未来はさらに明るいものとなるでしょう。