現代社会が直面する喫緊の課題の一つが地球温暖化対策であり、その中核となるのが「脱炭素社会」の実現です。化石燃料に依存した社会構造からの脱却は、もはや待ったなしの状況です。この変革を実現する上でゲームチェンジャーとなりうる新たな素材が注目を集めています。それが、私たちの身近な存在である「紙」から生まれる超極細の繊維「セルロースナノファイバー(CNF)」です。CNFはその軽さと強度、そして環境負荷の低さから、持続可能な社会を構築するための手段として期待が寄せられています。今回はこのCNFのポテンシャルを掘り下げ、基礎知識から最新の応用事例、そして今後の展開の可能性について解説していきます。

(本記事で取り上げる「CNF」は、植物由来のセルロースナノファイバーを指し、同じくCNFと略されることがあるカーボンナノファイバーとは異なります。)

1. セルロースナノファイバーとは?

(1) 植物由来の次世代素材

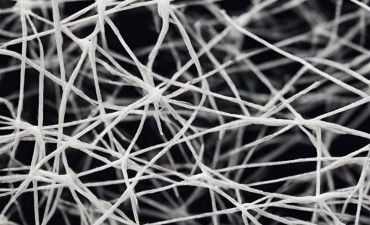

セルロースナノファイバー(CNF)は、木材パルプなどのセルロースをナノレベルまで細かく解きほぐすことで得られる、非常に高いアスペクト比(縦横比)を持つ繊維状の物質です。CNFの主要な原材料は木材なので、持続可能な供給をすることができます。製造プロセスには、主にパルプを水中で機械的にすりつぶす「機械的解繊法」、化学薬品を用いてセルロースを処理する「化学的処理法」、それらを組み合わせた「複合解繊法」などがあります。得られたCNFは、高粘性、高透明性、そして高い力学特性(軽量・高強度)といった多様な機能を持ちます。これらの特性は、CNFが持つミクロフィブリルの強固なネットワーク構造に由来しています。

(2) ナノサイズが生み出す特性

上記のようにCNFは超極細の繊維状物質です。CNFの直径はわずか3〜50ナノメートルと、髪の毛の約2万分の1にも満たないほどの極めて微細なサイズです。この微細さがこれまでにない特性を生み出す鍵となっています。セルロースは地球上で最も豊富に存在する再生可能な有機資源であり、植物の細胞壁の主成分です。そのためCNFは化石資源に依存しない、持続可能性に優れた素材として注目を集めています。CNFの基本構造は、水素結合によって強固に結びついた結晶部分とそうでない非結晶部分が混在するミクロフィブリルが、さらに集合して形成されています。この強固な構造がCNFの特性の源泉となっています。

2. CNFの具体的な特性

(1) CNFの特性とは

CNFはその微細な構造から、従来の素材では実現できなかった優れた特性を発揮します。第一に、密度は鋼鉄の約5分の1と超軽量でありながら、重量あたりの引張強度は鋼鉄の5倍以上という強度を持つ点です。これはCNFが持つセルロース結晶の強固な構造によるもので、自動車や航空機などの軽量化に貢献することが期待されています。第二に、熱膨張が非常に小さい点です。CNFは熱を加えてもほとんど伸び縮みしないため、精密機器や電子部品の素材として適しています。第三に、高いガスバリア性です。酸素や水蒸気を通しにくい性質を持つため、食品包装材や電子部品の保護材としての応用が期待されています。第四に、高い透明性です。可視光線をほとんど吸収しないため、透明なディスプレイやフィルムへの応用が可能です。さらに、チキソトロピー性(力を加えると粘度が下がり、放置すると元に戻る性質)や特定の条件でゲル化する性質も持ち合わせており、化粧品や食品分野でもその特性が活かされています。

3. CNFの製造技術

CNFの優れた特性を最大限に引き出すためには、効率的かつ均一な解繊(細かくする工程)が不可欠です。製造技術は主に三つの方法に大別されます。

(1) 機械的解繊法

この方法はパルプを水に分散させ、高圧ホモジナイザーやグラインダーといった機械的な力を加えて繊維を物理的に細かくする方法です。化学薬品を使わないため環境負荷が低いのが最大の特長です。パルプを高圧で噴出させて互いに衝突させることで解繊を行う高圧ホモジナイザー法や、パルプをディスクグラインダーで繰り返しすりつぶすグラインダー法などがあります。この方法は比較的安価な設備で製造できる反面、製造効率が低くエネルギー消費量が多いという課題があります。また、得られるCNFのサイズや品質にばらつきが出やすい傾向もあり...

現代社会が直面する喫緊の課題の一つが地球温暖化対策であり、その中核となるのが「脱炭素社会」の実現です。化石燃料に依存した社会構造からの脱却は、もはや待ったなしの状況です。この変革を実現する上でゲームチェンジャーとなりうる新たな素材が注目を集めています。それが、私たちの身近な存在である「紙」から生まれる超極細の繊維「セルロースナノファイバー(CNF)」です。CNFはその軽さと強度、そして環境負荷の低さから、持続可能な社会を構築するための手段として期待が寄せられています。今回はこのCNFのポテンシャルを掘り下げ、基礎知識から最新の応用事例、そして今後の展開の可能性について解説していきます。

(本記事で取り上げる「CNF」は、植物由来のセルロースナノファイバーを指し、同じくCNFと略されることがあるカーボンナノファイバーとは異なります。)

1. セルロースナノファイバーとは?

(1) 植物由来の次世代素材

セルロースナノファイバー(CNF)は、木材パルプなどのセルロースをナノレベルまで細かく解きほぐすことで得られる、非常に高いアスペクト比(縦横比)を持つ繊維状の物質です。CNFの主要な原材料は木材なので、持続可能な供給をすることができます。製造プロセスには、主にパルプを水中で機械的にすりつぶす「機械的解繊法」、化学薬品を用いてセルロースを処理する「化学的処理法」、それらを組み合わせた「複合解繊法」などがあります。得られたCNFは、高粘性、高透明性、そして高い力学特性(軽量・高強度)といった多様な機能を持ちます。これらの特性は、CNFが持つミクロフィブリルの強固なネットワーク構造に由来しています。

(2) ナノサイズが生み出す特性

上記のようにCNFは超極細の繊維状物質です。CNFの直径はわずか3〜50ナノメートルと、髪の毛の約2万分の1にも満たないほどの極めて微細なサイズです。この微細さがこれまでにない特性を生み出す鍵となっています。セルロースは地球上で最も豊富に存在する再生可能な有機資源であり、植物の細胞壁の主成分です。そのためCNFは化石資源に依存しない、持続可能性に優れた素材として注目を集めています。CNFの基本構造は、水素結合によって強固に結びついた結晶部分とそうでない非結晶部分が混在するミクロフィブリルが、さらに集合して形成されています。この強固な構造がCNFの特性の源泉となっています。

2. CNFの具体的な特性

(1) CNFの特性とは

CNFはその微細な構造から、従来の素材では実現できなかった優れた特性を発揮します。第一に、密度は鋼鉄の約5分の1と超軽量でありながら、重量あたりの引張強度は鋼鉄の5倍以上という強度を持つ点です。これはCNFが持つセルロース結晶の強固な構造によるもので、自動車や航空機などの軽量化に貢献することが期待されています。第二に、熱膨張が非常に小さい点です。CNFは熱を加えてもほとんど伸び縮みしないため、精密機器や電子部品の素材として適しています。第三に、高いガスバリア性です。酸素や水蒸気を通しにくい性質を持つため、食品包装材や電子部品の保護材としての応用が期待されています。第四に、高い透明性です。可視光線をほとんど吸収しないため、透明なディスプレイやフィルムへの応用が可能です。さらに、チキソトロピー性(力を加えると粘度が下がり、放置すると元に戻る性質)や特定の条件でゲル化する性質も持ち合わせており、化粧品や食品分野でもその特性が活かされています。

3. CNFの製造技術

CNFの優れた特性を最大限に引き出すためには、効率的かつ均一な解繊(細かくする工程)が不可欠です。製造技術は主に三つの方法に大別されます。

(1) 機械的解繊法

この方法はパルプを水に分散させ、高圧ホモジナイザーやグラインダーといった機械的な力を加えて繊維を物理的に細かくする方法です。化学薬品を使わないため環境負荷が低いのが最大の特長です。パルプを高圧で噴出させて互いに衝突させることで解繊を行う高圧ホモジナイザー法や、パルプをディスクグラインダーで繰り返しすりつぶすグラインダー法などがあります。この方法は比較的安価な設備で製造できる反面、製造効率が低くエネルギー消費量が多いという課題があります。また、得られるCNFのサイズや品質にばらつきが出やすい傾向もあります。

(2) 化学的処理法

化学的処理法は、パルプにTEMPO酸化などの化学薬品を作用させてセルロース表面の構造を変化させることで、繊維間の結合を弱めて解繊しやすくする方法です。TEMPO酸化処理は、セルロース分子鎖の一次水酸基をカルボキシル基に変換することで繊維表面が負に帯電し、電気的な反発力によって解繊が容易になります。この方法の最大のメリットは、非常に均一かつナノレベルまで完全に解繊された高品質なCNFを得られる点です。また機械的解繊法に比べて少ないエネルギーで製造できるため、生産効率も高いです。しかし、化学薬品を使用するため製造コストが高くなり、廃液処理の問題も考慮する必要があります。

(3) 複合解繊法

複合解繊法は、機械的解繊法と化学的処理法の両方のメリットを組み合わせた方法です。例えば、まずパルプを軽く化学処理(前処理)し、その後に機械的な力で解繊します。この前処理によってセルロース繊維が柔らかくなり、機械的な解繊がより効率的に行えるようになります。この方法の特長は、製造効率の向上と高品質なCNFの安定的な生産を両立できる点にあります。化学処理の度合いを調整することで、用途に応じたCNFの特性をコントロールすることも可能です。

(4) 各製造技術のメリットとデメリット

機械的解繊法

- メリット: 化学薬品不使用、環境負荷が低い、比較的安価な設備で製造可能。

- デメリット: 製造効率が低い、エネルギー消費量が多い、CNFの品質にばらつきが出やすい。

化学的処理法

- メリット: 高品質で均一なCNFが得られる、製造エネルギーが少ない。

- デメリット: 製造コストが高い、化学薬品の使用による環境への影響、廃液処理の問題。

複合解繊法

- メリット: 製造効率と品質の両立、用途に応じたCNFの特性調整が可能。

- デメリット: 機械的解繊法単独に比べると、化学薬品を使用するためコストや環境負荷が若干増加する。

4. CNFの用途と応用分野

CNFはその多様な特性から、多岐にわたる産業分野で応用が期待されています。

(1) 自動車分野

自動車の軽量化は、燃費向上とCO2排出量削減に直結する重要な課題です。CNFは鋼鉄の5分の1の軽さで5倍の強度を持つため、自動車の構造材や内装材、バンパーなどの部品にCNFを樹脂に混ぜて使用することで、車体を大幅に軽量化することができます。実際に、環境省のNCV(ナノ・セルロース・ビークル)プロジェクトではCNFを活用したコンセプトカーが製作され、ドアやボンネットなどに使用することで約10%の軽量化を実現しました。また大手自動車メーカーや部品メーカーも実用化に向けた開発を加速させています。これにより、ガソリン車だけでなく電気自動車(EV)の航続距離延長にも貢献します。CNF複合材は衝撃吸収性にも優れているため、安全性向上にも寄与します。

(2) 電子機器・ディスプレイ分野

CNFの熱膨張の小ささと高い透明性は、電子機器分野で大きなメリットをもたらします。例えばフレキシブルディスプレイの基板材としてCNFフィルムを使用することで、軽量で曲げに強く、熱による変形が少ないディスプレイが実現します。またCNFは絶縁性も高いため、電子回路の基板やスマートフォンの筐体にも応用が期待されています。透明なCNFフィルムは、タッチパネルや有機ELディスプレイの透明電極としても研究が進められています。

(3) 建築・住宅分野

CNFは建物の軽量化や断熱性向上にも貢献します。セメントにCNFを添加することで、コンクリートの強度を向上させつつ軽量化が図れます。これにより建物の耐震性が向上し、施工コストの削減にも繋がります。また、CNFを断熱材として利用することで住宅の省エネルギー性能を高めることができます。さらに、CNFを塗料に混ぜることで塗膜の強度を向上させたり、防火性能を持たせることも研究されています。

(4) 化粧品・ヘルスケア分野

CNFはその高い粘性やゲル化する性質から、化粧品やヘルスケア分野でも活用されています。例えば化粧水や美容液の増粘剤として使用することで、なめらかなテクスチャーを実現し、有効成分の安定性を高めることができます。また高い保湿力を持つため、スキンケア製品の成分としても注目されています。医療分野では、CNFの生体適合性を活かして人工骨や再生医療用の足場材、さらには創傷治癒を促すシートなどへの応用も研究が進められています。

(5) 食品分野

CNFは食品添加物としても利用が進んでいます。特に、高い粘性と保水性を活かして低カロリーでありながら満足感のある食品の開発に役立てられています。例えばドレッシングやマヨネーズの乳化安定剤、アイスクリームの氷結晶の成長抑制剤として使用することで、製品の品質向上に貢献します。また食物繊維としての機能も持つため、健康志向の食品素材としても期待されています。

(6) その他の応用分野

CNFの応用はこれらにとどまりません。例えば農業分野では、CNFを土壌改良材として用いることで保水性を高め、植物の生育を促進する研究が行われています。また繊維分野では、CNFを混ぜた不織布が高い吸水性や通気性、消臭機能を持つことから、大人用紙おむつや衛生用品に実用化されています。例えば、日本製紙株式会社の「セレンピア®」を使用した製品は既に市場に流通しており、超極細繊維による快適な使用感を実現しています。CNFの強みである軽さ、強さ、透明性、熱安定性、ガスバリア性、そして環境適合性は、それぞれの分野でイノベーションを起こす可能性を秘めています。

5. CNF普及に向けた課題

CNFは非常に有望な素材である一方で、その本格的な普及にはいくつかの課題を克服する必要があります。

(1) 製造コストと生産性

現状、CNFの製造コストは従来の素材に比べてまだ高い水準にあります。例えばNEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)のプロジェクトでは、将来的に製造コストを数百円/kg台まで引き下げることを目標に技術開発が進められていますが、用途によってはまだ採算が合わないのが実情です。また解繊に多くのエネルギーを要するため、生産効率をいかに高めるかが重要な課題です。今後より効率的な製造プロセスの開発や、スケールメリットを活かした大量生産技術の確立が求められています。

(2) 分散性の問題

CNFはその微細なサイズと高い表面エネルギーのため、凝集しやすい性質を持っています。CNFを他の素材と複合化する際に均一に分散させることが非常に難しく、これが製品の品質を左右する大きな要因となります。例えば、CNFを樹脂に混ぜて自動車部品を作る際にCNFが均一に分散していないと、十分な強度が得られず、軽量化の効果も限定的になってしまいます。この分散性の問題を解決するために、表面処理技術や分散剤の開発が進められています。

(3) 標準化と安全性

CNFは比較的新しい素材であり、その製造方法や製品の特性に関する国際的な標準化がまだ十分に進んでいません。そのためCNFの品質評価や取引が難しく、普及の足かせとなっています。またナノレベルの微細な粒子であることから、人体や環境への影響に関する安全性評価も重要です。現時点ではCNFが人体に有害な影響を及ぼすという明確な証拠はありませんが、長期的な影響を考慮した研究や厳格な安全基準の策定が不可欠です。これについては経済産業省や産業技術総合研究所(AIST)などが中心となり、国際標準化(ISO)を目指した安全性評価手法の開発やデータ収集が積極的に進められています。

6. CNFが描く未来

これらの課題を乗り越えることで、CNFは私たちの社会に大きな変革をもたらすでしょう。

(1) 循環型社会の実現

CNFは木材という再生可能な資源から作られるため、石油由来のプラスチックや金属の代替素材として循環型社会の実現に大きく貢献します。CNF製品が廃棄された後も、自然に分解される、あるいは再利用されることで、環境負荷を低減することができます。特に、自動車や電子機器のCNF化が進めばこれらの産業の脱炭素化を推進し、持続可能な経済システムへの移行を加速させるでしょう。

(2) 新たな産業の創出

CNFはその多機能性から、これまでにない新たな製品やサービスを生み出す可能性を秘めています。例えば高いガスバリア性を持つ透明CNFフィルムは、スマートパッケージングやフレキシブルな電子機器などの新しい市場を創出する可能性があります。またCNFの超軽量・高強度特性を活かした新素材は、航空宇宙産業や医療分野など未来の産業を支える基盤となるでしょう。

(3) CNF研究開発の最新動向

CNFの研究開発は世界中で急速に進んでいます。特に日本は製紙産業で培った技術を背景に、CNFに関する特許出願数で世界をリードしており、この分野のフロントランナーと言えます。例えば、製造コストの低減を目指したよりエネルギー効率の高い解繊装置の開発や、CNFの分散性を向上させる表面改質技術の研究が進められています。またCNFをナノレベルで精密に制御し、特定の機能を持つ分子を付加する研究も行われており、CNFのポテンシャルはさらに広がっていくことが期待されています。

7. まとめ、脱炭素社会へ!CNFが拓く持続可能な未来

CNFは、森林資源から生まれる軽量・高強度・高機能な新素材です。CNFの普及は、自動車や電子機器の軽量化、循環型社会の実現、新たな産業の創出など、多方面にわたるイノベーションを社会にもたらします。製造コストや分散性の課題は残るものの、研究開発の進展により、CNFは「脱炭素社会への重要な技術」としての地位を確立していくことでしょう。CNFが描く未来は、私たち一人ひとりの暮らしを持続可能で豊かにする可能性に満ちています。