【この記事で分かること】

- CNFの基本的な構造、汎用性の高さ、CNFの応用範囲

- CNFはなぜ単位質量あたりの表面積が極めて大きいのか

- CNFの破壊靭性(はかいじんせい)とは

- CNFとCNTの違いと関係

今日の産業界において、素材の進化は技術革新の鍵を握っています。その中でも特に注目を集めているのが、従来の高性能素材である炭素繊維を凌駕する可能性を秘めた次世代のナノ素材群です。ナノテクノロジーの進展は物質を原子や分子レベルで自在に操ることを可能にし、これにより全く新しい機能や特性を持つ素材が次々と生み出されています。こうした最先端素材の中でも、特に「カーボンナノファイバー(CNF)」と「カーボンナノチューブ(CNT)」はその特異な構造と優れた物性から、未来を拓く素材として大きな期待が寄せられています。これらの素材は軽量でありながら極めて高い強度と導電性を持ち、従来には見られなかったような応用分野を切り開こうとしています。今回はCNFとCNTという二つのナノ素材に焦点を当て、それぞれの特性を掘り下げるとともに、両者の間にある関係性について考察します。

※本稿において、CNFとは全てカーボンナノファイバーのことを指します。セルロースナノファイバーもCNFと呼ばれますが、ここでは取り上げません。

1. カーボンナノファイバー(CNF)とは

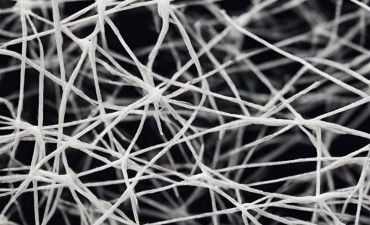

カーボンナノファイバー(CNF)は、その名の通りナノスケールの直径を持つ炭素繊維の一種です。具体的には、直径が数ナノメートルから数百ナノメートル、長さが数マイクロメートルから数ミリメートルに及ぶ、極めて細い繊維状の炭素材料を指します。CNFの基本的な構造は、炭素原子が六角形の格子状に連なり、それが層をなして円筒状に巻かれたものです。この構造は後述するカーボンナノチューブ(CNT)と類似していますが、CNFの内部構造はグラフェン層が不規則に積層したもので、その形状から「カップスタック型」や「プレートレット型」などに分類されます。この露出した多数の端面(エッジ)が、後述する触媒担体や電極材料としての機能性を高める一因となっています。このような独特な内部構造が、CNFに特有の機械的特性や物性を付与しています。

CNFは、高強度、高弾性率、そして優れた導電性という、従来の炭素材料が持つ利点をナノスケールで最大限に引き出した素材です。この特性は炭素原子の強力な共有結合によってもたらされており、その引張強度は一般的な鋼鉄の数倍から数十倍に達すると報告されています。また軽量性も大きな魅力の一つです。その比重は非常に小さく、自動車や航空機などの軽量化を目的とした用途に非常に適しています。CNFは単一の素材としてだけでなく、樹脂や金属、セラミックスなどの他の材料に少量添加するだけで複合材料全体の強度や導電性を飛躍的に向上させる「強化材」としても利用されます。この汎用性の高さがCNFの応用範囲を大きく広げています。

CNFのもう一つの重要な特徴は、その製造プロセスの多様性です。触媒化学気相成長法(Catalytic Chemical Vapor Deposition, CCVD)をはじめとする様々な手法によって製造することが可能であり、このプロセスの調整によって繊維の直径や長さ、表面の状態などを細かく制御することができます。これにより特定の用途に合わせたCNFの設計が可能となり、研究開発がさらに加速しています。例えば触媒の種類や反応温度を調整することで、より均一なCNFを大量に生産する技術が確立されつつあります。CNFはそのユニークなナノ構造と優れた物性によって、私たちの未来の社会を構成するキーマテリアルとなる可能性を秘めているのです。

2. CNFの基本的な特徴

カーボンナノファイバー(CNF)はそのナノスケール特有の構造から、既存の材料には見られない独特な特性を数多く備えています。これらの特性は、CNFが次世代素材として注目される理由を明確に示しています。まず最も重要な特徴の一つに、その高い比表面積が挙げられます。CNFは非常に細い繊維状であるため、単位質量あたりの表面積が極めて大きくなります。この広大な表面積は、触媒の担体や吸着材、エネルギー貯蔵デバイスの電極材料として利用される際に非常に有利に働きます。例えば、リチウムイオンバッテリーのアノード材としてCNFを使用することで電極と電解質の接触面積が増加し、より高い充放電速度を実現できる可能性があります。

次に、CNFは優れた熱的安定性を持っています。炭素は高温に非常に強い物質であり、CNFもまた高い温度に耐えることができます。この特性から、高温環境下で使用される部品や耐熱性が要求される複合材料の強化材として期待されています。例えば航空宇宙産業における耐熱部品や、摩擦材、ブレーキパッドなどへの応用が考えられます。また熱伝導性もCNFの重要な特徴です。特定の方向においては高い熱伝導性を示し、放熱材料や熱マネジメントシステムへの応用も研究されています。

さらに、CNFは導電性も備えています。これはCNFを構成する炭素原子の電子が自由に移動できるπ電子系を持っているためです。この導電性は、CNFを静電気防止材料や電磁波シールド材、さらには電子部品の配線材料として利用する可能性を開いています。例えば自動車のバンパーや航空機の翼などの樹脂部品にCNFを少量添加するだけで、静電気の帯電を防ぐことができ、安全性と機能性を向上させることが可能です。

またCNFは化学的にも安定しています。酸やアルカリなどの化学物質に対して高い耐性を持つため、腐食性の高い環境下で使用される材料への応用も期待されます。この化学的安定性は、フィルター材料や触媒担体としてCNFを使用...

【この記事で分かること】

- CNFの基本的な構造、汎用性の高さ、CNFの応用範囲

- CNFはなぜ単位質量あたりの表面積が極めて大きいのか

- CNFの破壊靭性(はかいじんせい)とは

- CNFとCNTの違いと関係

今日の産業界において、素材の進化は技術革新の鍵を握っています。その中でも特に注目を集めているのが、従来の高性能素材である炭素繊維を凌駕する可能性を秘めた次世代のナノ素材群です。ナノテクノロジーの進展は物質を原子や分子レベルで自在に操ることを可能にし、これにより全く新しい機能や特性を持つ素材が次々と生み出されています。こうした最先端素材の中でも、特に「カーボンナノファイバー(CNF)」と「カーボンナノチューブ(CNT)」はその特異な構造と優れた物性から、未来を拓く素材として大きな期待が寄せられています。これらの素材は軽量でありながら極めて高い強度と導電性を持ち、従来には見られなかったような応用分野を切り開こうとしています。今回はCNFとCNTという二つのナノ素材に焦点を当て、それぞれの特性を掘り下げるとともに、両者の間にある関係性について考察します。

※本稿において、CNFとは全てカーボンナノファイバーのことを指します。セルロースナノファイバーもCNFと呼ばれますが、ここでは取り上げません。

1. カーボンナノファイバー(CNF)とは

カーボンナノファイバー(CNF)は、その名の通りナノスケールの直径を持つ炭素繊維の一種です。具体的には、直径が数ナノメートルから数百ナノメートル、長さが数マイクロメートルから数ミリメートルに及ぶ、極めて細い繊維状の炭素材料を指します。CNFの基本的な構造は、炭素原子が六角形の格子状に連なり、それが層をなして円筒状に巻かれたものです。この構造は後述するカーボンナノチューブ(CNT)と類似していますが、CNFの内部構造はグラフェン層が不規則に積層したもので、その形状から「カップスタック型」や「プレートレット型」などに分類されます。この露出した多数の端面(エッジ)が、後述する触媒担体や電極材料としての機能性を高める一因となっています。このような独特な内部構造が、CNFに特有の機械的特性や物性を付与しています。

CNFは、高強度、高弾性率、そして優れた導電性という、従来の炭素材料が持つ利点をナノスケールで最大限に引き出した素材です。この特性は炭素原子の強力な共有結合によってもたらされており、その引張強度は一般的な鋼鉄の数倍から数十倍に達すると報告されています。また軽量性も大きな魅力の一つです。その比重は非常に小さく、自動車や航空機などの軽量化を目的とした用途に非常に適しています。CNFは単一の素材としてだけでなく、樹脂や金属、セラミックスなどの他の材料に少量添加するだけで複合材料全体の強度や導電性を飛躍的に向上させる「強化材」としても利用されます。この汎用性の高さがCNFの応用範囲を大きく広げています。

CNFのもう一つの重要な特徴は、その製造プロセスの多様性です。触媒化学気相成長法(Catalytic Chemical Vapor Deposition, CCVD)をはじめとする様々な手法によって製造することが可能であり、このプロセスの調整によって繊維の直径や長さ、表面の状態などを細かく制御することができます。これにより特定の用途に合わせたCNFの設計が可能となり、研究開発がさらに加速しています。例えば触媒の種類や反応温度を調整することで、より均一なCNFを大量に生産する技術が確立されつつあります。CNFはそのユニークなナノ構造と優れた物性によって、私たちの未来の社会を構成するキーマテリアルとなる可能性を秘めているのです。

2. CNFの基本的な特徴

カーボンナノファイバー(CNF)はそのナノスケール特有の構造から、既存の材料には見られない独特な特性を数多く備えています。これらの特性は、CNFが次世代素材として注目される理由を明確に示しています。まず最も重要な特徴の一つに、その高い比表面積が挙げられます。CNFは非常に細い繊維状であるため、単位質量あたりの表面積が極めて大きくなります。この広大な表面積は、触媒の担体や吸着材、エネルギー貯蔵デバイスの電極材料として利用される際に非常に有利に働きます。例えば、リチウムイオンバッテリーのアノード材としてCNFを使用することで電極と電解質の接触面積が増加し、より高い充放電速度を実現できる可能性があります。

次に、CNFは優れた熱的安定性を持っています。炭素は高温に非常に強い物質であり、CNFもまた高い温度に耐えることができます。この特性から、高温環境下で使用される部品や耐熱性が要求される複合材料の強化材として期待されています。例えば航空宇宙産業における耐熱部品や、摩擦材、ブレーキパッドなどへの応用が考えられます。また熱伝導性もCNFの重要な特徴です。特定の方向においては高い熱伝導性を示し、放熱材料や熱マネジメントシステムへの応用も研究されています。

さらに、CNFは導電性も備えています。これはCNFを構成する炭素原子の電子が自由に移動できるπ電子系を持っているためです。この導電性は、CNFを静電気防止材料や電磁波シールド材、さらには電子部品の配線材料として利用する可能性を開いています。例えば自動車のバンパーや航空機の翼などの樹脂部品にCNFを少量添加するだけで、静電気の帯電を防ぐことができ、安全性と機能性を向上させることが可能です。

またCNFは化学的にも安定しています。酸やアルカリなどの化学物質に対して高い耐性を持つため、腐食性の高い環境下で使用される材料への応用も期待されます。この化学的安定性は、フィルター材料や触媒担体としてCNFを使用する上でも重要な特性となります。これらの基本的な特性が、CNFが多岐にわたる分野で従来にない機能を提供できる理由なのです。

3. CNFの優れた機械的特性

カーボンナノファイバー(CNF)が次世代の高性能素材として期待される最大の理由は、その驚異的な機械的特性にあります。従来の素材と比較して、CNFは信じられないほどの強度と弾性率を兼ね備えており、これを活かした複合材料の開発が盛んに進められています。

まずCNFの引張強度は、従来の炭素繊維や鋼鉄をはるかに凌駕します。これはCNFを構成する炭素原子が強力な共有結合で結びついているためです。この結合の強さが、CNFに極めて高い破壊耐性を与えています。単体でのCNFの引張強度は理論上、高品質なものでは鋼鉄の数十倍に達するポテンシャルを持ちます。また、より構造が完全な単層カーボンナノチューブ(SWCNT)の理論強度は鋼鉄の100倍以上とされています。この特性は宇宙船の構造材や高層ビルの建築材料、さらには医療機器のインプラントなど、高い強度と軽量性が同時に求められる分野での応用を可能にします。

次に弾性率(ヤング率)もCNFの優れた機械的特性の一つです。弾性率とは材料の変形しにくさを示す指標であり、CNFの弾性率は非常に高い値を示します。これは、CNFが外部からの力に対してほとんど変形することなく、元の形状を保とうとする性質が非常に強いことを意味します。この高弾性率は、精密機器の部品やスポーツ用品、特にテニスラケットやゴルフクラブなどの高性能な用具において、反発力や剛性を向上させるために重要な特性となります。

CNFはまた疲労特性にも優れています。これは繰り返し加わる力に対しても材料が劣化しにくい性質を指します。CNFを複合材料に添加することで、材料全体の疲労寿命を大幅に向上させることができ、航空機や自動車の部品など、長期間にわたる使用が求められる製品の信頼性を高めることに貢献します。

さらにCNFは破壊靭性(はかいじんせい)も高いと考えられています。破壊靭性とは、材料が亀裂の進展をどれだけ抑制できるかを示す指標です。CNFを複合材料の強化材として用いることで微小な亀裂の進展を抑制し、材料全体の破損を防ぐ効果が期待されます。この特性は、安全性が最優先される航空宇宙や自動車産業において非常に重要です。

これらの優れた機械的特性を活かすことで、CNFは従来の素材では実現できなかった軽量化、高強度化、高耐久化を可能にすることが期待されています。

◆関連解説記事:ヤング率【縦弾性係数】とは?意味や求め方をやさしく解説

4. CNFの製造方法

カーボンナノファイバー(CNF)の製造にはいくつかの異なる方法が存在しますが、その中でも最も一般的に用いられているのが触媒化学気相成長法(Catalytic Chemical Vapor Deposition, CCVD)です。この方法は、CNFの特性をコントロールしやすいという利点から工業的な生産に広く適用されています。

CCVD法の基本的なプロセスは、まず触媒となる金属ナノ粒子を基板上に準備することから始まります。通常、鉄、ニッケル、コバルトなどの遷移金属が触媒として使用されます。次にメタンやアセチレン、エチレンなどの炭素源となる炭化水素ガスを反応炉に導入し、高温(通常は500℃から1000℃)に加熱します。

この高温環境下で、炭化水素ガスは触媒となる金属ナノ粒子の表面で分解されます。分解された炭素原子は触媒の表面に吸着し、金属の内部に拡散していきます。ある程度の炭素が触媒内部に蓄積されると過飽和状態となり、炭素原子は金属ナノ粒子の表面からナノファイバーの形で析出(成長)を始めます。この成長は、触媒粒子が先端に位置したまま、まるで蛇が成長するように伸びていく「先端成長モデル」と、触媒粒子が基板に残ったままファイバーが伸びていく「根元成長モデル」の二つのメカニズムに分けられます。

このCCVD法を用い、反応温度や炭素源ガスの種類、触媒の粒径などを調整することで、CNFの直径や長さ、そして内部構造(アモルファス、グラファイト層の傾きなど)を細かく制御することが可能です。例えば触媒粒子の大きさをナノスケールで均一に制御することで、直径が揃った高品質なCNFを大量に製造することができます。また反応炉の圧力を調整することで、CNFの成長速度をコントロールすることも可能です。

CCVD法以外にも、電気紡糸法(Electrospinning)や炭素化法といった製造方法も研究されています。電気紡糸法は、ポリマー溶液に高電圧をかけることでナノスケールの繊維を製造する方法で、その後に熱処理によって炭素化することでCNFを得ます。炭素化法は、ポリアクリロニトリル(PAN)などの有機繊維を高温で熱分解して炭素化させることでCNFを得る方法です。これらの製造法はそれぞれ一長一短があり、製造コスト、生産性、CNFの品質などを考慮して、目的の用途に応じて使い分けられます。

5. CNFの多岐にわたる応用分野

カーボンナノファイバー(CNF)の優れた特性は、非常に幅広い分野での応用を可能にしています。その軽量性、高強度、導電性、そして高い比表面積は、多くの産業において既存の材料を置き換える、あるいは新しい製品を生み出す可能性を秘めています。

(1)自動車産業と航空宇宙産業

最も期待されている応用分野の一つが、自動車産業と航空宇宙産業です。CNFを樹脂や金属に混ぜて複合材料とすることで、車体や航空機の機体を大幅に軽量化することができます。これにより燃費の向上やCO2排出量の削減、さらには積載量の増加に貢献します。またCNFは高い強度を持つため、軽量化と同時に構造的な安全性を確保することが可能です。例えば自動車のバンパーや内装部品、航空機の翼や構造材への応用が進められています。

(2)エレクトロニクス分野

エレクトロニクス分野においてもCNFの応用が期待されています。CNFの導電性を活かして、静電気防止材料や電磁波シールド材として利用されます。携帯電話やパソコンの筐体にCNFを添加することで静電気による電子部品の故障を防ぎ、電磁波の漏洩を抑制することができます。また超小型の電子回路の配線材料や、フレキシブルディスプレイの透明電極としても研究が進められています。例えば、CNF配合のポリカーボネート樹脂はノートパソコンの筐体に使用され、従来品と同等の強度を保ちながら15%の軽量化と、優れた電磁波シールド性能を実現しています。

(3)エネルギー分野

エネルギー分野では、CNFの高い比表面積と導電性が大きな利点となります。リチウムイオンバッテリーの電極材料としてCNFを用いることで、バッテリーの容量を増やし、充放電速度を向上させることができます。また燃料電池の触媒担体としてCNFを使用することで、触媒の効率を高め、燃料電池の小型化・高性能化に貢献します。その他、スーパーキャパシタの電極材料としてもCNFは注目されています。

(4)医療分野や環境分野

医療分野や環境分野でもCNFの応用が進められています。CNFは高い生体適合性を持つ可能性が示唆されており、表面処理などを施すことで、人工骨や歯科用インプラント、再生医療のための足場材料としての応用が研究されています。ただしナノ材料の生体内での長期的な安全性についてはまだ研究途上の段階であり、今後のさらなる検証が期待されます。また高い吸着能力を活かして、水質浄化フィルターや空気清浄フィルター、さらには汚染物質の除去材としても利用が期待されています。

これらの例はほんの一部に過ぎず、CNFはその汎用性の高さから、スポーツ用品、建築材料、繊維製品など、私たちの身の回りの幅広い製品に新たな価値をもたらす可能性を秘めています。

6. CNFとCNTの違いと関係

カーボンナノファイバー(CNF)とカーボンナノチューブ(CNT)は、どちらも炭素原子からなるナノ素材であり、その名称や構造から類似性が指摘されることが多くあります。しかし両者には明確な違いと、相互に影響しあう関係が存在します。

まず両者の構造的な違いを理解することが、その関係性を考察する上で不可欠です。カーボンナノチューブ(CNT)はグラフェンシートが隙間なく完璧な円筒形に巻かれた、いわば「シームレスな筒」のような構造をしています。この完璧な構造が、CNTに極めて高い強度、導電性、そして熱伝導性をもたらしています。一方カーボンナノファイバー(CNF)は、グラフェン層が不規則な形で積み重なり、円錐形やカップ状、またはプレート状の層が積み重なって形成された構造をしています。この不規則性が、CNFをCNTとは異なる特性を持つ素材にしています。

この構造的な違いは、両者の物性や特性の違いに直結します。例えば、CNTはCNFよりも一般的に高い引張強度と電気伝導性を示します。これはCNTの炭素原子が完璧な六角形格子構造を保ち、電子がより自由に移動できるためです。しかしこの完璧な構造は、同時にCNTの製造を複雑で高コストなものにしています。均一な品質のCNTを大量に製造することは技術的に非常に難しく、これがCNTの産業応用を阻害する大きな要因となっています。

一方CNFはCNTよりも製造が容易で、比較的安価に大量生産が可能です。CCVD法などの製造プロセスを調整することで繊維の直径や長さを制御することができ、目的に応じたCNFを製造することができます。この製造プロセスの柔軟性とコスト効率の良さが、CNFの産業応用を加速させています。

このように、CNFとCNTはそれぞれ異なる構造と特性を持ち、一方が他方を完全に代替するものではありません。むしろ両者は相互補完的な関係にあると言えます。CNFは製造が容易で安価であるため、複合材料の強化材や導電性付与材として、自動車部品や建材など、コストが重視される大規模な用途に適しています。一方でCNTは、その優れた物性を活かし、より高機能・高付加価値な用途、例えば高精度な電子部品や次世代バッテリー、医療機器などへの応用が期待されています。

さらに、CNFとCNTは製造技術の面でも関連性を持っています。CCVD法は、CNFの製造に加えてCNTの製造にも用いられる一般的な手法です。このため、CNFの製造技術の進歩はCNTの製造技術にもフィードバックされることが多く、両者の技術革新は互いに影響し合いながら進んでいます。触媒の設計や反応条件の最適化といった研究成果は、CNFとCNTの両方の品質向上に貢献しているのです。

このように、CNFとCNTは「ナノスケールの炭素繊維」という共通の枠組みを持つ兄弟のような存在です。CNTがその完璧な構造から「夢の素材」として技術的な可能性を追求する一方、CNFはその製造の容易さから「実用的なナノ素材」として産業界に広く浸透しつつあります。両者はそれぞれの強みを活かしながら異なる市場と技術領域で活躍し、互いに協力し合うことで、炭素素材の未来を拓いていくパートナーシップを築いているのです。

7. CNFの課題と今後の展望

CNFは多くの優れた特性を持つ一方で、実用化と普及をさらに進めるためにはいくつかの課題を克服する必要があります。最も大きな課題の一つは、製造コストの削減です。現在のCNFの製造コストは従来の炭素繊維と比較してまだ高いため、より効率的で安価な大量生産技術の確立が求められています。また分散技術の確立も重要な課題です。CNFはファンデルワールス力により強く引き合うため、樹脂などの母材中でダマ(凝集塊)になりやすく均一に分散させることが困難です。この問題を解決するため、界面活性剤を用いたり、繊維表面に官能基を導入する化学修飾といった手法が研究されており、分散性の高いCNFマスターバッチの開発などが進められています。

これらの課題を克服するための研究開発は活発に進められており、CNFの今後の展望は明るいと言えます。製造技術の進化によりコストは徐々に低下し、より多くの産業での導入が進むでしょう。また分散技術や複合化技術の確立によって、CNFの特性を最大限に活かしたより高性能な複合材料が誕生することが期待されます。今後のCNFは、自動車、航空宇宙、エレクトロニクス、エネルギーといった主要産業における軽量化、高強度化、高導電性化を目的としたキーマテリアルとして、さらなる活用が進むことが予想されます。また環境分野での水質浄化や汚染物質除去、そしてバイオ医療分野での新しい応用も開拓されるでしょう。CNFは単なる素材に留まらず、私たちの社会をより豊かで持続可能なものにするための、重要な役割を担っていくことが期待されています。

【参考文献・出典】

独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)「カーボンナノチューブ(CNT)/グラフェン及び応用製品・部材」

◆関連解説記事<ナノテクノロジーとは?どのぐらい小さいのか?研究分野と研究における危険性についてご紹介!>