地球温暖化の進行と化石燃料への依存からの脱却は、現代社会が直面する最も喫緊の課題の一つです。世界各国が持続可能な社会の実現に向けて、二酸化炭素排出量の削減目標を掲げ、再生可能エネルギーの導入を加速させています。しかし、太陽光や風力といった再生可能エネルギーは、その発電量が天候に左右され、安定供給が難しいという課題を抱えています。この不安定性を補い、エネルギー供給の安定化を図る上で、次世代のクリーンエネルギーとして大きな期待が寄せられているのが「水素」です。水素は燃焼時に水しか生成せず、二酸化炭素を排出しない究極のクリーン燃料として注目されています。中でも、製造過程においても二酸化炭素を排出しない「グリーン水素」は、真に持続可能なエネルギーシステムを構築する上で不可欠な存在として、その研究開発と社会実装が世界中で加速しています。今回は、このグリーン水素に焦点を当て、その定義、生成方法、他の水素との違い、そして将来性について詳しく解説し、グリーン水素が拓く持続可能な未来への道筋を探ります。

1. グリーン水素とは?定義、生成方法、その重要性

(1)グリーン水素の定義

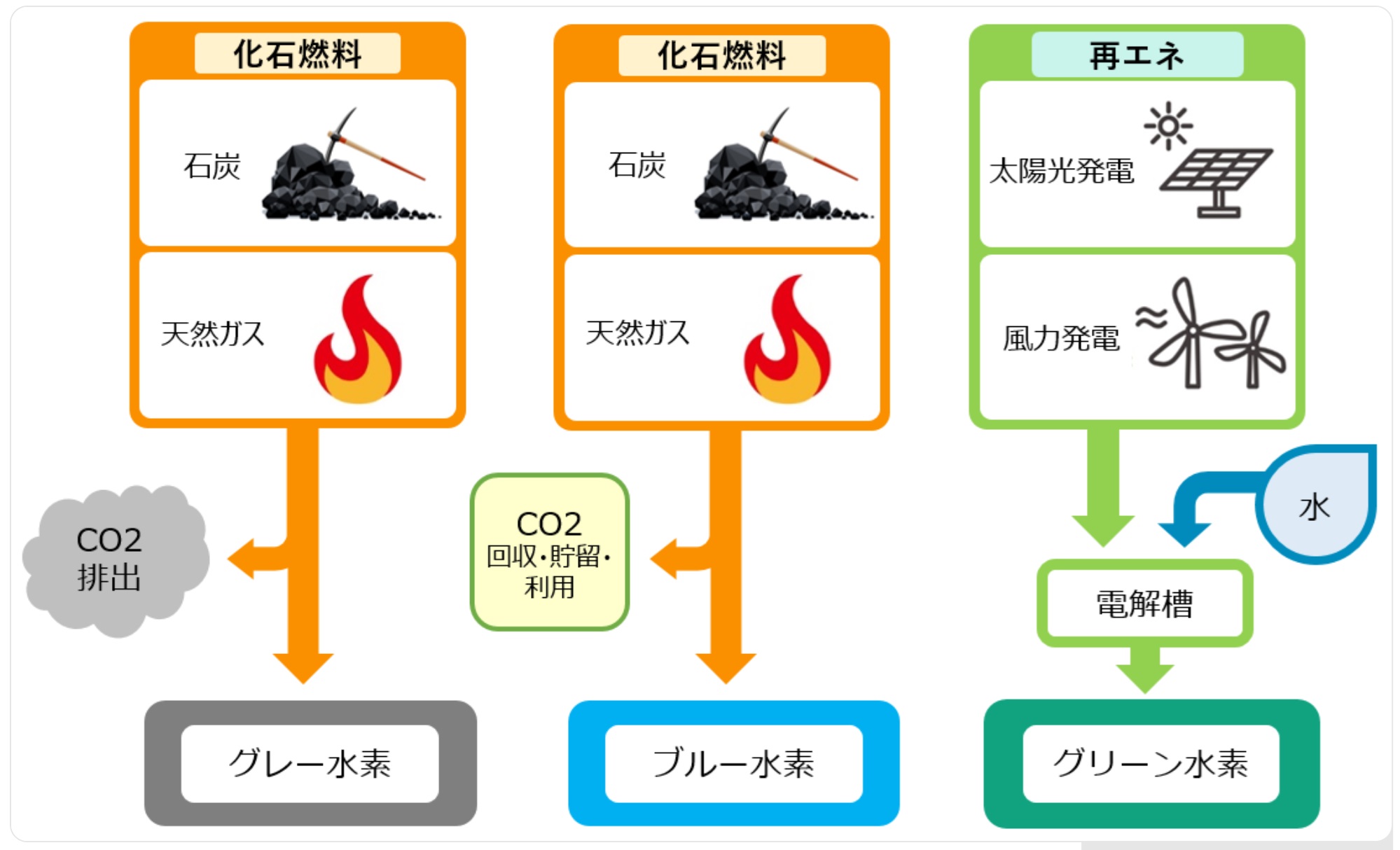

グリーン水素とは、再生可能エネルギーを電力源として、水を電気分解することで製造される水素を指します。この製造プロセスにおいて、温室効果ガスである二酸化炭素を一切排出しないことが、グリーン水素の最大の特徴であり、他の方法で製造される水素と明確に区別される点です。つまり、風力発電、太陽光発電、水力発電、地熱発電といったクリーンな電力を使って水を水素と酸素に分離するため、製造から利用に至るまで、サプライチェーン全体を通して環境負荷が極めて低いと言えます。この「製造過程におけるCO2排出ゼロ」という点が、地球温暖化対策に貢献する上で極めて重要な意味を持つのです。

(2)グリーン水素の生成方法

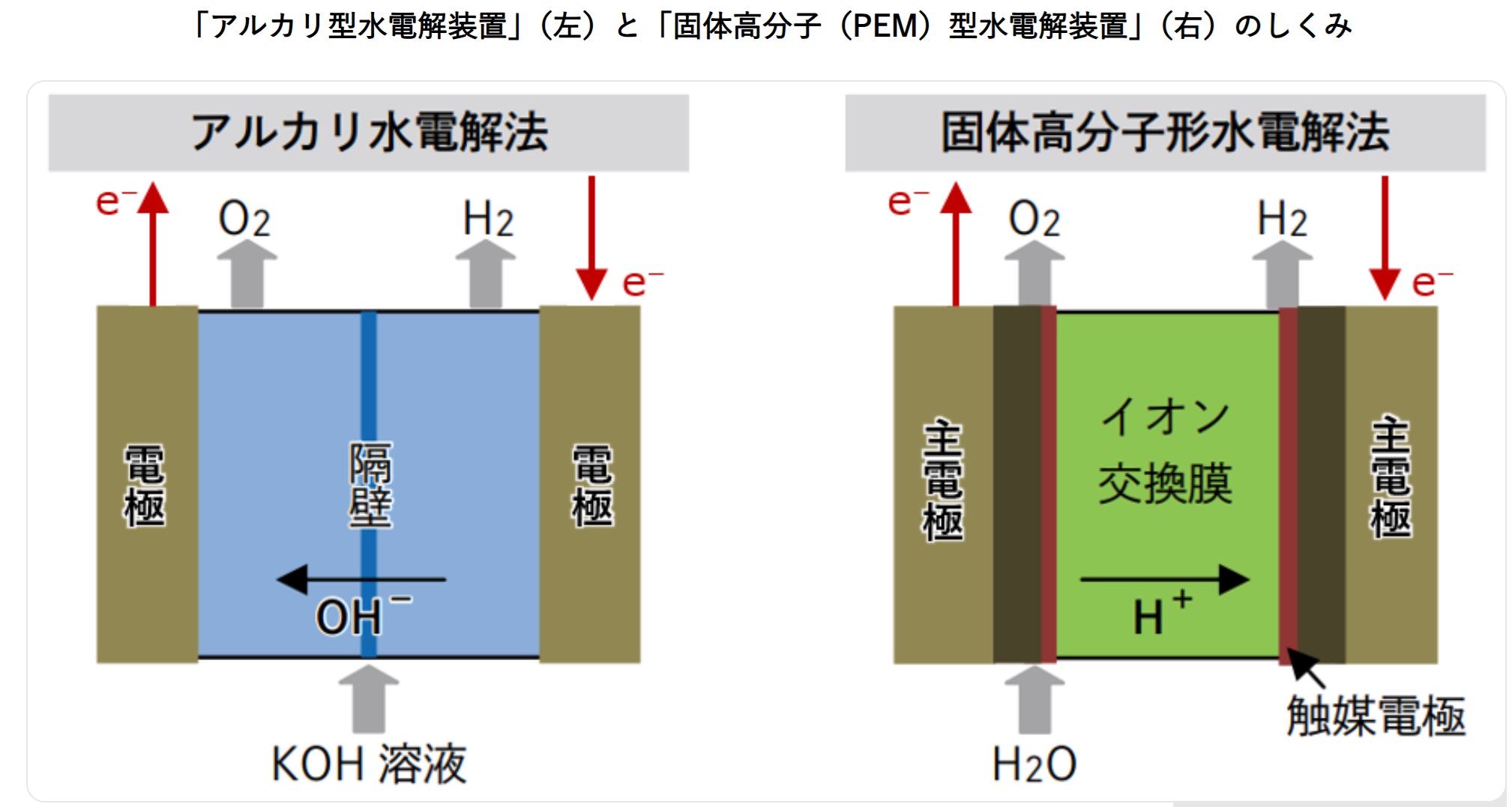

グリーン水素の主要な生成方法は、水の電気分解(水電解)です。水(H2O)に電気を流すことで、水素(H2)と酸素(O2)に分解する化学反応を利用します。このプロセスには、主に以下の3つの技術が用いられます。下図は、アルカリ水電解法と固体高分子形水電解法のしくみです。

【出典】資源エネルギー庁(次世代エネルギー「水素」、そもそもどうやってつくる?)

https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/suiso_tukurikata.html

- アルカリ水電解(AEL)

最も歴史が長く、成熟した技術です。水酸化カリウム(KOH)などのアルカリ水溶液を電解質として使用します。大規模化に適しており、比較的低コストで水素を製造できる点が強みですが、高い純度の水素を得るためには追加の精製プロセスが必要となる場合があります。 - 固体高分子形水電解(PEMEL)

プロトン交換膜(PEM)を電解質として使用します。小型化が可能で、急速な起動・停止、電力変動への高い追従性が特徴です。再生可能エネルギーの変動性に対応しやすいため、グリーン水素製造の有力な選択肢として注目されています。高純度の水素を直接生成できる利点もありますが、触媒に白金などの貴金属を用いるため、コストが高いという課題があります。 - 固体酸化物形水電解(SOEC)

高温(700~900℃)で動作するセラミックスを電解質として使用します。高温の蒸気を利用することで、電気エネルギーだけでなく熱エネルギーも効率的に活用できるため、エネルギー効率が高いことが特徴です。製鉄所や化学プラントなど、大量の排熱を有効活用できる場所での導入が期待されていますが、高温での運転が難しく、耐久性やコストが課題とされています。

グリーン水素の主要な生成方法技術は、再生可能エネルギー由来の電力をいかに効率的かつ低コストで利用し、水素を安定的に供給できるかが開発競争の焦点となっています。

(3)グリーン水素の重要性

グリーン水素がこれほどまでに注目されるのは、地球規模のエネルギー転換において、その役割が極めて大きいからです。

- 脱炭素社会の実現

製造から利用までCO2を排出しないグリーン水素は、化石燃料に代わる究極のクリーンエネルギーとして、産業、運輸、電力などあらゆる分野での脱炭素化に貢献します。特に、電化が難しい重工業(鉄鋼、化学、セメントなど)や長距離輸送(航空、海運、大型トラック)において、グリーン水素は代替燃料として不可欠な存在となります。特に、EUが「Fit for 55」で再生可能エネルギー由来水素の利用を義務付けたり、米国が「インフレ抑制法(IRA)」でグリーン水素製造に巨額の税額控除を設けたりするなど、世界各国が政策を総動員して導入を後押ししています。 - 再生可能エネルギーの導入拡大と安定化

再生可能エネルギーは天候に左右されるため、発電量が不安定です。余剰電力をグリーン水素の製造に利用することで、エネルギーを貯蔵し、必要な時に燃料電池などで電力に戻すことが可能になります。これにより、再生可能エネルギーの変動性を吸収し、電力系統の安定化に貢献するとともに、再エネ導入の拡大を後押しします。季節変動や時間帯変動による余剰電力を有効活用することで、再エネの廃棄ロスを減らし、総合的なエネルギー利用効率を高めることができます。 - エネルギー安全保障の強化

特定の国や地域に偏在する化石燃料とは異なり、水は地球上に豊富に存在します。グリーン水素の製造技術が確立されれば、各国が自国内でエネルギーを生産できる可能性が高まり、エネルギー供給の安定性向上と地政学的リスクの低減に寄与します。これは、国際情勢の不安定化が進む中で、各国にとって非常に魅力的な要素です。2022年以降の国際情勢の緊迫化を受け、欧州ではロシア産天然ガスへの依存度を低減させる切り札として、グリーン水素への期待が急速に高まっています。 - 新たな産業の創出と経済成長

グリーン水素に関連する技術開発、設備製造、インフラ整備、サプライチェーン構築などは、新たな産業と雇用を生み出す可能性を秘めています。各国政府が巨額の投資を行い...