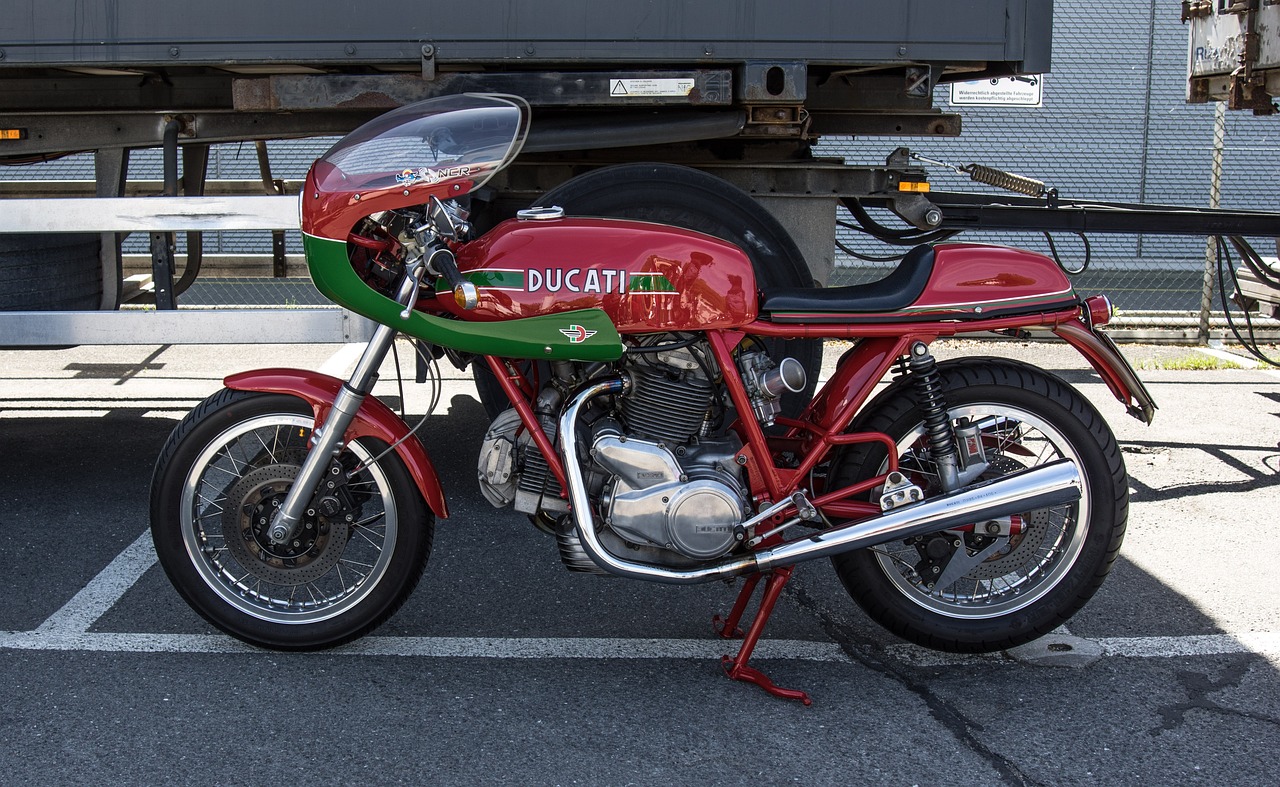

イタリアに本社を置くドゥカティ社は、日本の4大メーカーをはじめ各国のメーカー・ブランドがしのぎを削る2輪車市場で長年にわたって独自の存在感を発揮し、レースの世界でも活躍して人気を集めるメーカーです。このドゥカティのほぼ全てのモデルのエンジンに搭載され、同社を象徴する技術といえる「デスモドロミック」について解説します。

1. デスモドロミックとは

デスモドロミックとは、ドゥカティ社のモーターサイクルに採用されている技術で、エンジンを構成する一部の機構です。ギリシャ語のデスモス(つなぐ)とドロモス(道)を語源としています。4ストロークエンジンの吸気および排気バルブをカムシャフトによって動作させる際にバルブスプリングを用いないメカニズムで、日本語では強制弁開閉機構と呼ばれます。現在デスモドロミックを製品に採用しているのは世界の自動車メーカー(2輪および4輪)の中でもドゥカティだけで、ドゥカティの代名詞ともいえる技術となっています。

2. デスモドロミックの仕組み

一般的な4ストロークエンジンでは、吸気バルブと排気バルブをカムによる押出しで開き、バルブスプリングによる引戻しで閉めています。これに対してデスモドロミックでは、バルブを閉める動きもカムからアーム(クロージングロッカーアーム)を介して行うのが特徴です。

(1)そもそもエンジンの"回転"とは

燃料を吸入→圧縮→爆発→排気のサイクルで燃焼させ、そのエネルギーを回転運動に変えるのがエンジン(内燃機関)ですが、このサイクルを吸気バルブと排気バルブによってコントロールするのが4ストロークエンジンです。吸気バルブが開いて燃料の混合気を吸気→ピストンが上がって混合気を圧縮→プラグが点火して爆発→その力でピストンが動いてクランクシャフトが1回転→排気バルブが開いて排気し、次の1回転で最初に戻って吸気します。つまり1回のサイクルでクランクシャフトが2回転します。

4ストロークエンジンはこのような仕組みなので、ピストンとバルブが適切に連動することが重要です。ところがエンジンの回転数を上げて行くとピストンが上がった時にバルブが戻りきらず、ピストンとバルブが衝突して損傷してしまいます。これをバルブサージングといい、エンジン高回転化の大きな障壁となります。

(2)バルブの開閉をコントロールするデスモドロミック

そこで、バルブの開閉をより適切にコントロールするために考えられた機構がデスモドロミックです。

この章の最初に書いたように、一般的な4ストロークエンジンではカムによる押出し、スプリングによる引戻しによってバルブを開閉しています。カムシャフトがバルブを押出す際に同時にスプリングを圧縮し、その反発を使ってバルブを引戻すので、引戻しに関してはスプリングの性能に依存することになり、スプリング性能の限界がバルブ回転の限界、つまりエンジン回転の限界を決定づける要因となってしまいます。

かつてのスプリングは材質や精密度などが今より悪かったこともあり、エンジンの回転を上げるとすぐバルブサージングを起こしてしまって出力を向上できないのが大きな問題点でした。

そこでバルブを閉める動きも、スプリングではなく...

![[オンデマンド]IATF 16949 要求事項の解説コース](https://assets.monodukuri.com/gihou/photo/55/5cf6055b-1850-4699-b7d7-00620a0001ee.jpeg?d=0x0)

![[オンデマンド]IATF 16949 要求事項の解説コース](https://assets.monodukuri.com/gihou/photo/55/5cf6055b-1d64-4ae0-a85c-00620a0001ee.jpeg?d=0x0)