1. シリコーンの基本的知識と製品

シリコーンは面白い物質です。非常に軟らかいものから硬いものまで作ることができ、ゴムや樹脂、オイルなどさまざまな形態のシリコーン製品が存在します。シリコーンは優れた耐熱性、耐寒性、耐薬品性、撥水性を持ち、生活用品、電子機器、建築、輸送機器、工業用途などさまざまな分野で使用されています。ここでは、シリコーンの基本的知識と代表的なシリコーン製品について易しく解説します。

図1.シリコーンの用途例

2. 無機物と有機物

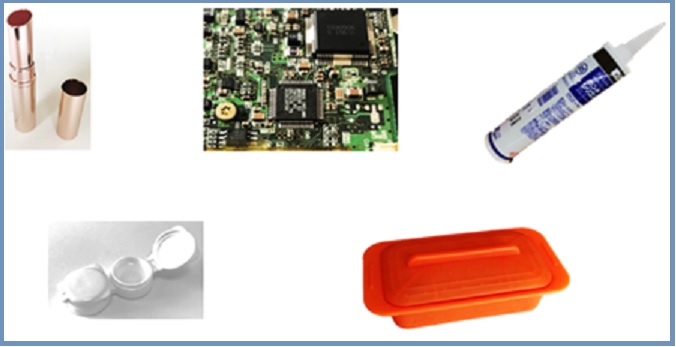

地球上の物質は、金属や岩石、水、空気、塩類などの無機物と植物、動物、合成樹脂・ゴム、油などの有機物から成っています。無機物の固体は、一般に硬くて燃えにくい性質があります。一方、有機物の固体は一般に軟らかく、燃え易くて燃えると二酸化炭素と水を発生します。

図2.シリコーンの位置づけ

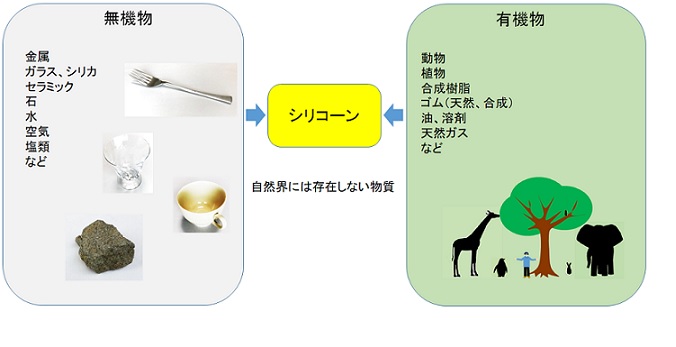

それではシリコーンは有機物、無機物のどちらに属するのでしょうか? 大雑把に言えば、シリコーンは、無機物と有機物の構造、性質を併せ持った物質と言うことができます。物質を高分子に限定して見た場合、広い意味で無機の高分子として石英やガラスを挙げることができます。石英やガラスの分子は、ケイ素と酸素からなる-Si-O-結合を主骨格としています。一方、有機高分子は炭素-炭素による-C-C-結合、あるいは炭素と酸素による-C-O-結合を主骨格としています。

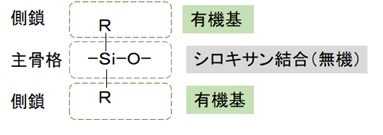

シリコーンの分子は、ケイ素と酸素から成る-Si-O-結合を主骨格としているので、その点では無機物の構造になっています。シリコーンは、主骨格が無機の-Si-O-結合(シロキサン結合)を持つことでその特異な性質が発揮されます。

図3.無機高分子と有機高分子

3. シリコンとシリコーン

世の中では、シリコンという言葉とシリコーンという言葉が混同して使われています。シリコン(Silicon)はケイ素原子や金属ケイ素などのことを指しますが、シリコーン(Silicone)は、-Si-O-結合に有機基が付いた高分子化合物のことを指します。また、広義には、有機ケイ素化合物全般をシリコーンと言う場合もあります。

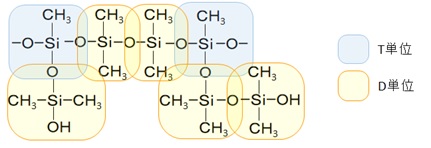

図4. シリコーンの構造

シリコーンは、主骨格が無機のシロキサン結合を持つため、耐熱性、耐候性、耐薬品性に優れます。また、シロキサン結合の結合状態を変化させることで、液体(シリコーンオイル)、ゴム(シリコーンゴム)、樹脂(シリコーンレジン)などの様々なシリコーン製品が生み出されています。

4.シロキサン結合

シリコーンは分子中にシロキサン結合を持っていますが、シロキサン結合は特異な性質を持っています。ざっと記述すると次のような特徴があります。

- Si-Oの結合エネルギーが大きい。 → 耐熱性、耐候性、化学的安定性

- Sl-O結合はイオン結合性を持っている。→ 耐酸性、耐アルカリ性が弱い。

- Si-O結合の回転エネルが-が小さい。→柔軟性が高い。変形しやすい。

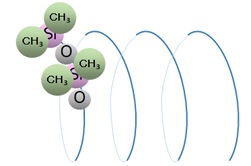

- らせん状の分子構造 → 柔軟性が高い。

- メチル基が表面を覆っている。 → 低表面張力、撥水性、耐寒性

図5.シロキサンのらせん構造

5. シリコーンの構造とシリコーン製品

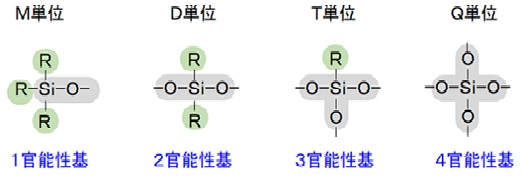

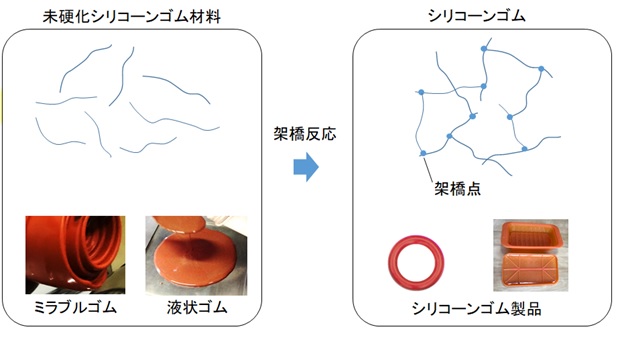

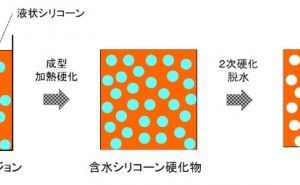

シリコーン製品の代表的なものとして、シリコーンオイル、シリコーンゴム、シリコーンレジンが挙げられます。これらシリコーン製品の違いは、シリコーンの骨格構造と架橋状態に由来しています。シリコーンの骨格構造は、M単位、D単位、T単位、Q単位の4つの単位より構成されています。

図6. シリコーンの構成単位

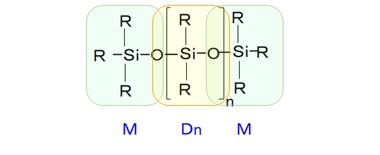

シリコーンオイルやシリコーン生ゴムは、柔軟性のあるD単位が鎖状につながり、両端にM単位がついています。シリコーンオイルとシリコーン生ゴムは同じような構造をしていますが、シリコーンオイルが液体であるのに対してシリコーンゴムが固体状なのは、シリコーン成形物が架橋構造を取って分子同士が結合しているためです。...