技術者、研究者のイノベーション創出力向上は、

企業のR&D現場に共通する重要な経営課題です!

セミナー趣旨

イノベーションを生み出す力をいかに高めるかは、ものづくり企業のR&D現場に共通する重要な経営課題です。イノベーションを生み出すためには、広い視野で社会や顧客を観察し、未来へつながる新たなイノベーション機会を見つけ出す発見力と、発見した価値を商品及び技術として具現化する実現力が必要です。

しかし、実現力については組織として高い能力を有する一方で、発見力ついては、個人に依存した俗人的な能力にとどまり、組織能力として戦略的に高めることができてない例が多くみられます。

本セミナーでは、技術者、研究者の価値発見力を高めるための組織的・戦略的な取り組みについて、株式会社ケミストリーキューブが開発した実践手法をもとに考え方と進め方を解説します。

受講対象・レベル

製造企業の経営者、技術・開発部門長・管理者、技術者・研究者、技術・開発企画スタッフ。特に、下記の課題認識をお持ちの方。・新たな事業及び顧客価値につながるR&Dテーマを設定したい ・イノベーションへの組織的な取り組みを推進したい、加速したい・イノベーションに取り組む技術者、研究者のスキルとマインドを高めたい ・MOT(テクノロジーマネジメント)を担う人材を育成したい ・オープンイノベーションに取り組みを進めたい ・イノベーションを生み出す仕事のプロセスや組織文化をつくりたい

セミナープログラム

1.発見力の重要性

(1)イノベーションの時代

・ものづくり企業を取り巻く変化

・イノベーションとは「価値の創造と具現化」

(2)変化するR&Dのミッションと現場の悩み

・経営戦略・事業戦略との整合から創発へ

・R&D現場の悩み

(3)イノベーションを生み出すR&Dへ

・イノベーション戦略 3つの着眼

・発見力の重要性

2.発見力とは

(1)発見力と実現力

・イノベーションを生み出す2つの組織能力

・発見力と実現力は異なる能力

・発見力は0から1を生み出す力

・俗人化しやすい発見力

(2)発見力を高める4つの実践コンセプト

・顧客インサイト ~モノ起点からの脱却~

・現状否定 ~先入観や固定観念を敢えて壊す~

・ワイガヤ ~本質的な問いを、知恵を集めて突き詰める~

・革新マインド ~失敗を恐れず、やってみるなかから学ぶ~

3.価値発見力実践活動

(1)活動の思想

・組織能力を高める戦略的な取り組み

・経験学習が基本 ~自ら気づき、自ら学ぶ~

・チームで実践する

・アクティブ・ラーニング型の実践活動

(2)活動の準備

・テーマを決める

・メンバー選定のポイント

(3)活動の実践

・活動の基本プロセスとフレームワーク

・活動チームの組織化 ~ワイガヤの場づくり~

・顧客インサイト構想 ~顧客の不を探索する~

・ソリューション構想 ~既存のモノを壊して考える~

・技術ブレークスルー構想 ~異種技術を組み合わせる~

・事業化構想 ~収益化と競争優位を描く~

(3)経営者・管理者の役割

・真の狙いは組織文化づくり

・組織文化は戦略的につくりこむ経営資源である

・イノベーションを促進する文化、阻害する文化

・失敗を許容し、そこから学ぶ

・経営者、管理者の役割は評価ではなく支援

4.実践事例の紹介

セミナー講師

株式会社ケミストリーキューブ 代表取締役 平木 肇 氏

セミナー受講料

会員 41,800円(本体 38,000円)

一般 46,200円(本体 42,000円)

※昼食(お弁当)代を含みます。

※会員価格適用については、企業研究会会員が対象となります。

(所属先の会員登録有無がわからない場合、

お申込みの際に備考欄へ「会員登録確認希望」とご記入ください。)

※最少催行人数に満たない場合には、開催を中止させて頂く場合がございます。

※お申込後のキャンセルは原則としてお受けしかねます。

お申込者がご出席いただけない際は、代理の方のご出席をお願い申し上げます。

主催者

開催場所

東京都

講師のプロフィール

『テクノロジストの知恵を新たな価値を生み出す力に変える』社会を変える新たな価値創造へ向けて、技術の進化と人材の開発に挑戦するものづくり企業を全力で支援します。

平木 肇

ひらき はじめ / 東京都 / 株式会社ケミストリーキューブ

今ものづくり企業のR&D(研究・技術開発・製品開発)において、価値創造力の向上が求められています。R&Dプロセスは、これまで経験したことのない課題の発見と解決の連続であり、試行錯誤のなかから得られた気づきを学びに変え、前進してい...続きを読む

※セミナーに申し込むにはものづくりドットコム会員登録が必要です

開催日時

10:00 ~

受講料

46,200円(税込)/人

※本文中に提示された主催者の割引は申込後に適用されます

※銀行振込

※セミナーに申し込むにはものづくりドットコム会員登録が必要です

開催日時

10:00 ~

受講料

46,200円(税込)/人

※本文中に提示された主催者の割引は申込後に適用されます

※銀行振込

類似セミナー

関連セミナー

もっと見る関連記事

もっと見る-

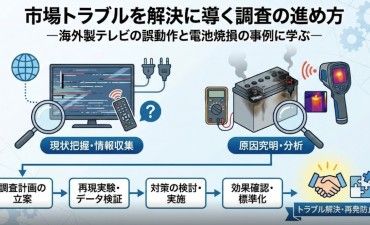

市場トラブルを解決に導く調査の進め方~海外製テレビの誤動作と電池焼損の事例に学ぶ~

【目次】 市場で発生する製品トラブルは、単なる故障から環境要因、設計上の不具合まで多岐にわたります。特に海外製品の場合、初期対応や原... -

「真の原因」を追求する品質管理、接点障害と腐食問題から学ぶ現場調査と科学分析の要諦

【目次】 製品トラブルの解決において、目に見える現象だけを追っても根本的な解決には至らない。今回は、特定の個体で繰り返された電話機の... -

「寸法」だけでは通じない?世界標準の図面へ、幾何公差の基礎と実践を完全マスター

【目次】 従来の「長さ」や「角度」だけの図面では、海外生産や精密な組み立てに対応できないケースが急増しています。世界中で共通言語とし... -

日本主導で起こりうる次のイノベーション【第3回】~機械部門技術士が予測する、3年以内の技術パラダイム転換~

【目次】 前回までに見てきたように、日本主導のイノベーションの兆しは、新技術の誕生ではなく、「技術をどう捉え、どう使うか」という設計...