PDPC法(過程決定計画図)とは、キーワードからわかりやすく解説

1. PDPC法(過程決定計画図)とは

PDPC(Process Decision Program Chart:過程決定計画図)とは、何らかの計画を策定する時に開始からの過程を、いろいろと予測される全ての事態に対してあらかじめ対策を準備して、矢線でつないだ図を作っておく方法です。 もともと1968年の東大紛争の際に、当時教授だった近藤次郎氏が、予測困難な紛争の進展とその分岐ごとに異なる対応を計画したことから創り出したものです。つまり、未確定、未知な事項に対して迅速に行動する必要がある場合に有効であり、解析的手法というよりは発想的な手法と言えます。

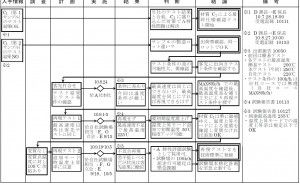

2. PDPC法の標準シート

この手法のポイントは、物事のトレースや計画において起こりやすい“独断”と“偏見”を排すことにより、思考の漏れ、飛躍をなくし、結果として関係者以外の人にも分かりやすい、科学的なトレースや計画を行おうとする点にあります。

その目的を達成するための、着実にして論理的なトレースや計画をガイドするのがこの標準シートです。標準シートのポイントは、PDCAをトレースするために7つのステップ(入手情報、調査、計画、実施、結果、判断、結論)と備考欄を設けている点です。ただ、使用目的が、厳密さより、物事の大きな流れの把握が主体の場合は、アロー・ダイヤグラム法のように、ステップを統合したり、省略した方が分かりやすい場合もあるので、標準シートの趣旨が把握できたら、ニーズに則して臨機応変にアレンジすればよいでしょう。

3. PDPC法の効用

PDPC法の効用を、まとめると次の通りです。

(1) 複雑な事柄の経緯を一望することができます。

数冊のファイルができるプロジェクトの経緯を数10cmのPDPC法の標準シートにまとめることができるばかりか、必要ならファイルの中の詳細リポートに導くことができます。

(2) 物事の経緯の把握において、独断・偏見・論理の飛躍を排除できる。

標準シートに従って記入することにより、ステップ1~7における論理の飛躍を防ぎ、判断・結論の欄が、独断と偏見の防止と検出を容易にします。

(3) 同じ失敗を防止できる。

通常のリポートは、成功体験のみが結論として表面に出ますが、PDPC法は、それに至るまでの失敗経験が諸判断とともに表示されるので、同じ失敗をしないで済むのです。

(4) 同じことの繰返しを防止できる。

失敗の場合は、比較的記憶による防止が期待できますが、成功へのステップは、記憶に残りにくく、無駄な繰り返しをしやすいのです。こういったことも防ぐことができます。

4. PDPC法の具体的な適用場面

PDPC法が最もその真価を発揮するのは、未曽有の事態や不確実性の高いプロジェクト、そして安全性の確保が最重要となる計画の策定時です。具体的には、新製品の開発や新規事業の立ち上げ、大規模なイベント運営、あるいは災害対策やリスクマネジメントといった分野で強力なツールとなります。

【新規事業・プロジェクトにおける活用】

新規事業の立ち上げのように、前例がなく予測が難しいプロセスにおいては、PDPC法は思考の羅針盤となります。例えば、新製品を市場に投入する計画を立てる際、「テスト販売の結果が不調だった場合」「競合他社が予想外の低価格で参入した場合」「部品の供給に遅延が生じた場合」といった複数のネガティブな分岐点(イベント)を想定します。そして、それぞれのイベントが発生した場合の対応策(プログラム)をあらかじめ明確にし、それを次のステップへと矢線で結んでいきます。これにより、単なる成功シナリオだけでなく、失敗の可能性とその回復プロセスを含めた、現実的かつ強靭な計画図を作成できるのです。計画全体を俯瞰し、手の打ちようのない「手詰まり」を事前に回避する効果があります。

【品質管理・安全対策への応用】

また、品質管理や安全対策の分野でも欠かせません。製造ラインにおける設備の故障や、システム開発における予期せぬバグの発生といったクリティカルな事象に対する緊急対応計画を練る際に有効です。たとえば、万が一、基幹システムがダウンした場合、その復旧手順、情報伝達経路、代替手段への切り替えなどを、起こりうる複数の原因と影響度合いに応じて枝分かれさせておきます。これにより、関係者がパニックに陥ることなく、事前に定められたロジックに従って迅速に行動できるようになります。計画が行動マニュアルとしての役割を果たし、人為的な判断ミスや対応の遅れを防ぐことに直結します。

5. PDPC法の作成ステップと図の構造

PDPC法は、その名称が示す通り、フローチャート形式で作成されますが、単なる作業手順図とは異なります。その作成は、主に以下のステップを経て行われます。

【目的と開始・完了時点の設定】 まず、何をもって計画の成功とするのか、どこからどこまでを対象とするのかを明確にします。

【理想的なプロセス(成功への道のり)の記述】 目標達成までの最もスムーズな工程を、順番に記述していきます。

【イベント(問題・分岐点)の予測と挿入】 各ステップにおいて、「何が起こりうるか?」という視点から、計画を阻害する可能性のある問題点や、意思決定が必要な分岐点(イベント)を洗い出し、図中に四角で囲んで挿入します。

【プログラム(対策・対応)の準備】挿入したイベントに対し、「その問題が起こった場合、どうするのか?」という具体的な対策や代替案(プログラム)を検討し、それを記した図をイベントから枝分かれさせて記述します。

【終結点への誘導】どのような対策をとっても、最終的には計画を完遂するか、あるいは計画を断念するという終結点にたどり着くよう、矢線で結びます。

図の構造としては、成功へのメインルートから、予測される問題点(イベント)が生じた際に、事前に準備された対応策(プログラム)へとルートが分岐し、その対応策の実行後に再びメインルートまたは別のイベントへと合流(あるいは終結)する形を取ります。この「もしも」を視覚化する構造こそが、PDPC法の本質であり、計画の多角的な検証と柔軟な対応力を担保しているのです。この作成過程を通じて、関係者間の認識のズレが解消され、共通の危機意識と対策意識を持つことができる点も、大きな副次的効果と言えます。