1. 日本の農業、今どうなっている?(現状のピンチ)

今、日本の農業はちょっとしたピンチを迎えている。 これまで日本の食卓を支えてきたのは、ベテラン農家たちの「長年の経験」と「鋭い勘」だった。だが、彼らも高齢になり、後継ぎもなかなか見つからない。「人手不足」は本当に深刻だ。

(1)深刻化する農業の構造的な問題(高齢化、担い手不足)

農林水産省のデータによれば、2023年時点での農業従事者の平均年齢は68.7歳に達しており、すでに70歳代が主力という異常事態にある。これは、今後数年から10年の間に、現在現場を支えている熟練農家が一斉にリタイアを迎えることを意味している。日本の農業が高い品質と単位面積当たりの生産性を維持してきた背景には、熟練農家が現場で長年にわたり培ってきた高度な栽培技術、いわゆる「匠の技」がある。しかし、このノウハウの多くは、言語化やマニュアル化が極めて困難な「暗黙知」として、個人の経験則の中に蓄積されている。現状の最大の脅威は、この暗黙知が形式知化されないまま、熟練者の引退と共に永遠に失われようとしている点にある。畑に行ってみると、使われていない「休耕地」が増えているのを見かけないだろうか? とてももったいない状況だ。「ロボットやITを使えばいいじゃないか」という声もあるが、現場では思うように進んでいない。なぜなら、乗り越えなければならない壁が高いからだ。

(2)複雑化する現代のニーズ(食の安全、安定供給、環境配慮)

国内の構造問題に加え、農業は現代社会の複雑なニーズへの対応も迫られている。消費者側では、食中毒や残留農薬といったリスクを避けるため、生産地、栽培方法、使用された農薬や肥料の履歴を明確に把握したいというトレーサビリティへの要求が強まっている。さらに、SDGsや地球温暖化対策への意識の高まりから、化学肥料や農薬の過剰使用を防ぎ、温室効果ガス排出量の削減に取り組む「環境配慮型農業」の推進が世界的な潮流となっている。これらの高度で多岐にわたる要求を、人手と経験に依存した従来の農法だけで満たすことは、著しく困難であり、コスト高の要因ともなっている。関連して、農業の「会社化(企業化)」が遅れているのも悩みどころである。そのせいで、海外へ売り出したり、データを活用して新しい品種を作ったりといった、ビジネスとしての「攻めの姿勢」が取りづらくなっている。

2. そもそも「農業DX」って何?

(1)目指すゴールとは

よく聞く「農業DX(デジタルトランスフォーメーション)」。これは、単にドローンを飛ばしたり、ロボットを入れたりするだけの話ではない。本当の狙いは、もっと広いところにある。 デジタル技術を使って、野菜を作る現場だけでなく、「運び方」「売り方」「経営のやり方」まで全部変えてしまおう、というのが農業DXなのだ。目指すのは、ただ楽をすることではない。「データを活用して、もっと稼げる農業にする」「若い人が働きたくなるような魅力的な職場にする」。そんな、農業の新しい未来を作ることがゴールである。

(2)農業DXの目指す4つの貢献

農業DX(デジタルトランスフォーメーション)が目指す主な貢献は、農林水産省の「農業DX構想」などに基づき、以下の4つの側面に集約される。

① 省力化・生産性の向上

人手不足や高齢化が深刻な農業分野において、IoT、AI、ロボットなどのデジタル技術を活用し、農作業の自動化や効率化を図る。これにより、労働時間の削減や生産量の増加を実現します。

② 農業技術の継承・標準化

熟練農業者の持つ経験や「勘」といった属人的な技術・ノウハウをデータ化し、新規就農者や若手農業者への継承を容易にする。これにより、地域や世代を超えて高品質な生産方法を維持・展開できる。

③ 食料安全保障の強化・持続可能な農業の実現

データに基づいた精密な農業(精密農業)により、需要予測に基づく計画的な生産や、環境負荷の少ない持続可能な食料生産を実現する。これにより、食料自給率の向上や不測時における食料の安定供給に貢献する。

④ 消費者ニーズへの対応・新たな価値の創出

生産から流通、小売りまで含めたサプライチェーン全体のデータを連携・活用し、「見える化」を推進する。これにより、消費者の多様なニーズに的確に対応した農産物の提供や、新たなビジネスモデルの創出を目指す。

これらの貢献を通じて、農業・食関連産業全体の発展と国民生活の安定向上を図ることが、農業DXの目的とされている。

3. なぜ農業DXが進まないのか?(技術はあるのに)

実は、技術そのものは揃っている。畑の様子を見るセンサーも、データを分析するAIも、作業してくれるロボットもある。 だが、現場ではあまり普及していない。理由はシンプルで、大きく2つある。

- ①「難しそう」という壁(デジタルへの不慣れ)、高齢の農家にとって、新しいスマホアプリや複雑な機械の操作は、どうしてもハードルが高くなってしまう。

- ②「高すぎる」という壁(お金の問題)、便利なロボットやシステムは、とにかく値段が高い。小規模な農家にとって、元が取れるかわからない高額な投資は、怖くてなかなか手が出せないのだ。だからこそ、「技術はあるのに使われない」という、もどかしい状態が続いているのである。

4. 「スマート農業」と「農業DX」の違い(ここが大事!)

ここは、少しだけややこしいが大切なポイントだ。

(1)スマート農業(点の活動)

「ロボットで収穫を楽にする」「センサーで水やりを自動化する」。これは作業の効率化だ。守りの姿勢と言える。

- ①具体例: 自動走行トラクターによる耕起、農薬散布ドローン、自動水やり機。

- ②限界: これらは個別の作業時間を短縮し、身体的負担を軽減する点では成果を上げている。しかし、その本質は「作業の置き換え」に過ぎない。

例えば、トラクターが自動で走っても、「いつ耕すのがベストか」「どの作物を植えれば儲かるか」という経営判断は、依然として人間の勘や経験に依存している。プロセス全体が分断されたままでは、産業全体の非効率性は解消されず、収益性向上には限界がある。

(2)農業DX(面の活動)

スマート農業で集めたデータを使って、「一番高く売れる時期に出荷する」「海外で人気の味に品種改良する」。これはビジネスの変革だ。攻めの姿勢である。

生産現場のデータだけでなく、流通、販売、市場価格、経営コストなど全てのデータを連携・統合し、AIがこれを分析する。これにより、サプライチェーン全体(バリューチェーン)で最も利益率が高く、無駄のない状態を目指す「全体最適化」を実現する。スマート農業は、農業DXを実現するための強力な「手段」の一つに過ぎず、スマート農業機器は、DXのためのデータを収集する「センサー」であり、AIの指示を実行する「動力」として機能する。

今うまくいっていないのは、多くの人が「スマート農業(機械導入)」だけで終わってしまっているからだ。「機械を入れて楽にはなったけど、儲けには繋がっていない」となると、やる気も続かないだろう。これを「稼ぐ力(DX)」に繋げることが重要なのだ。

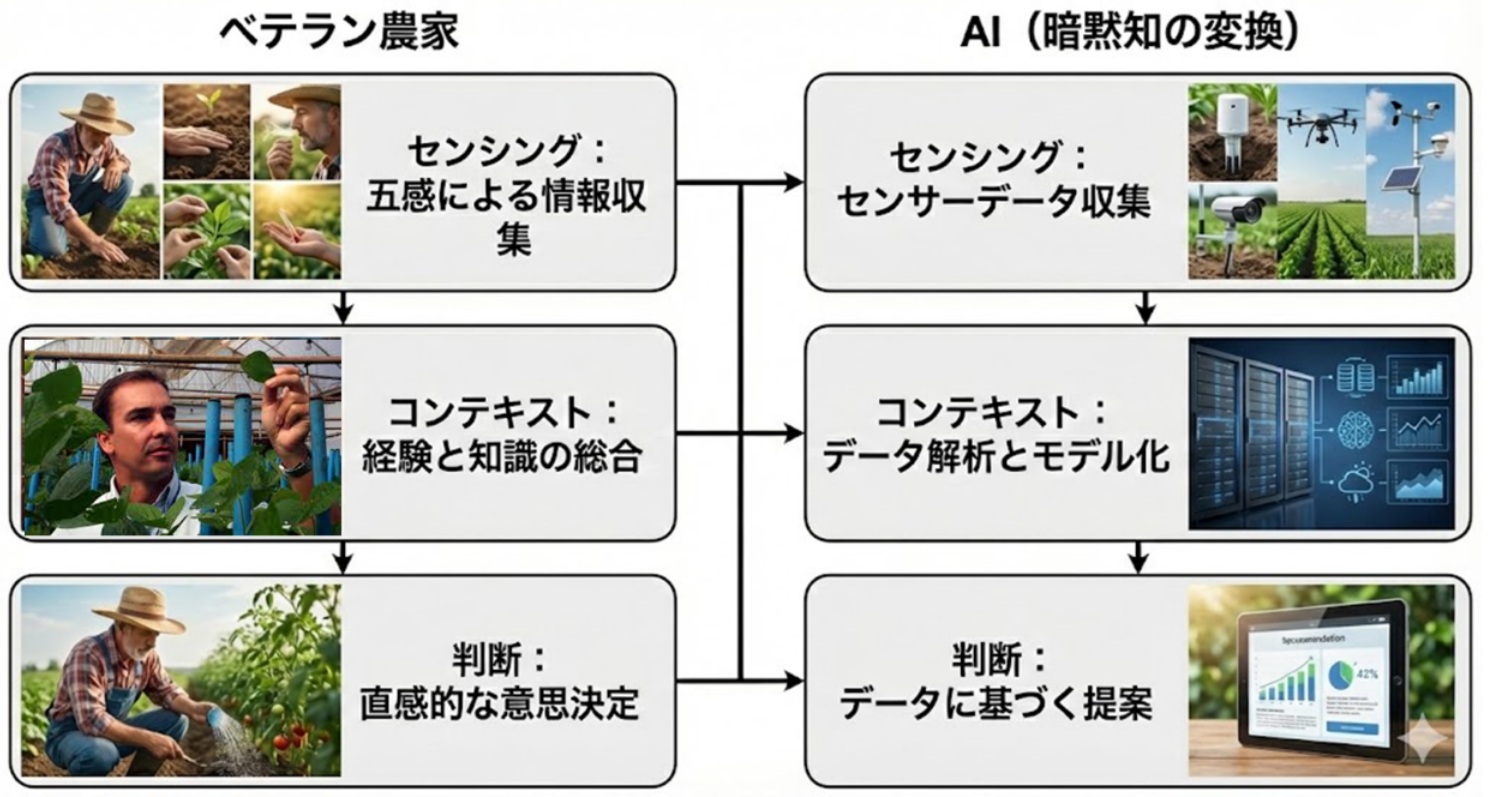

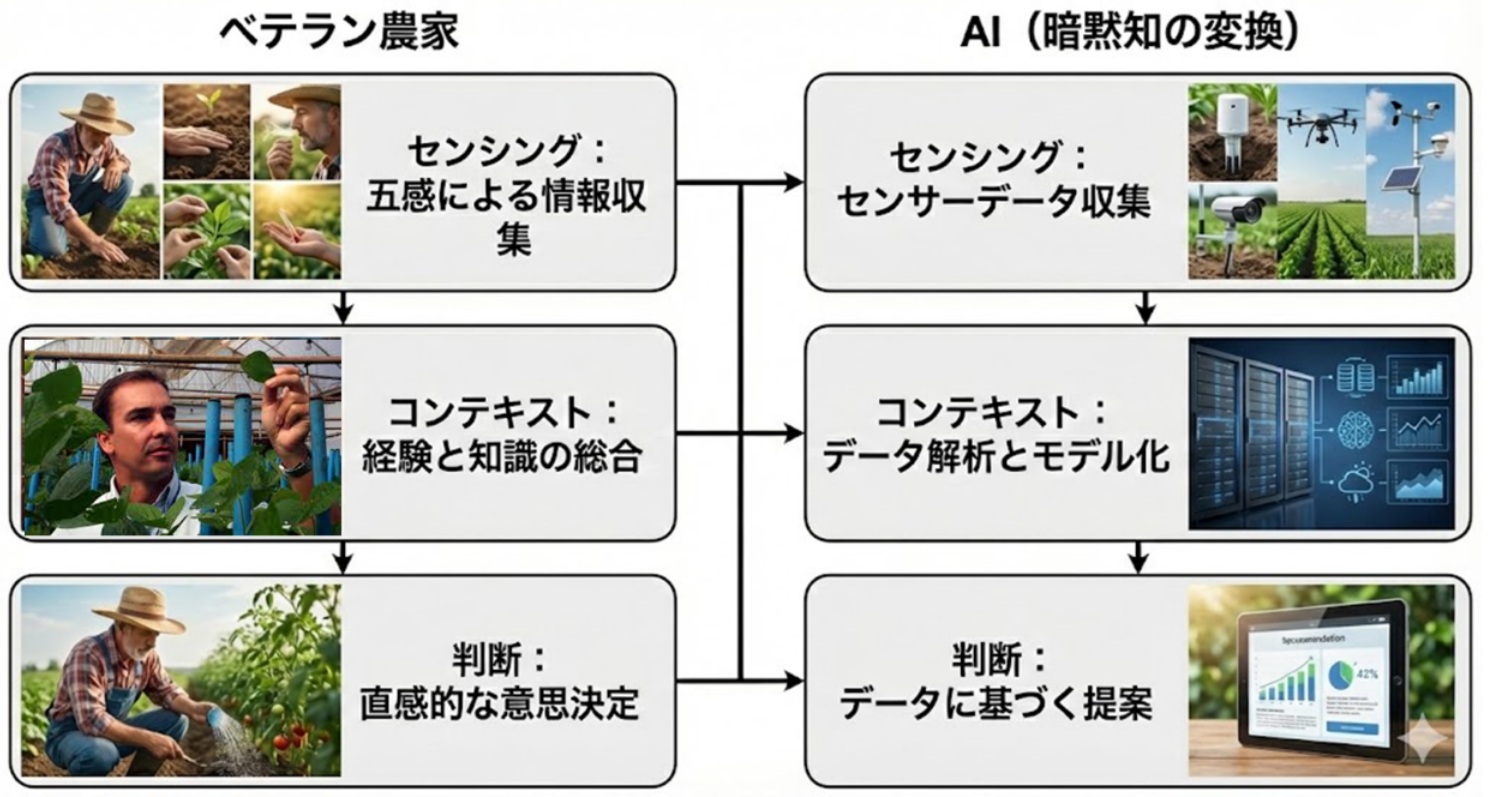

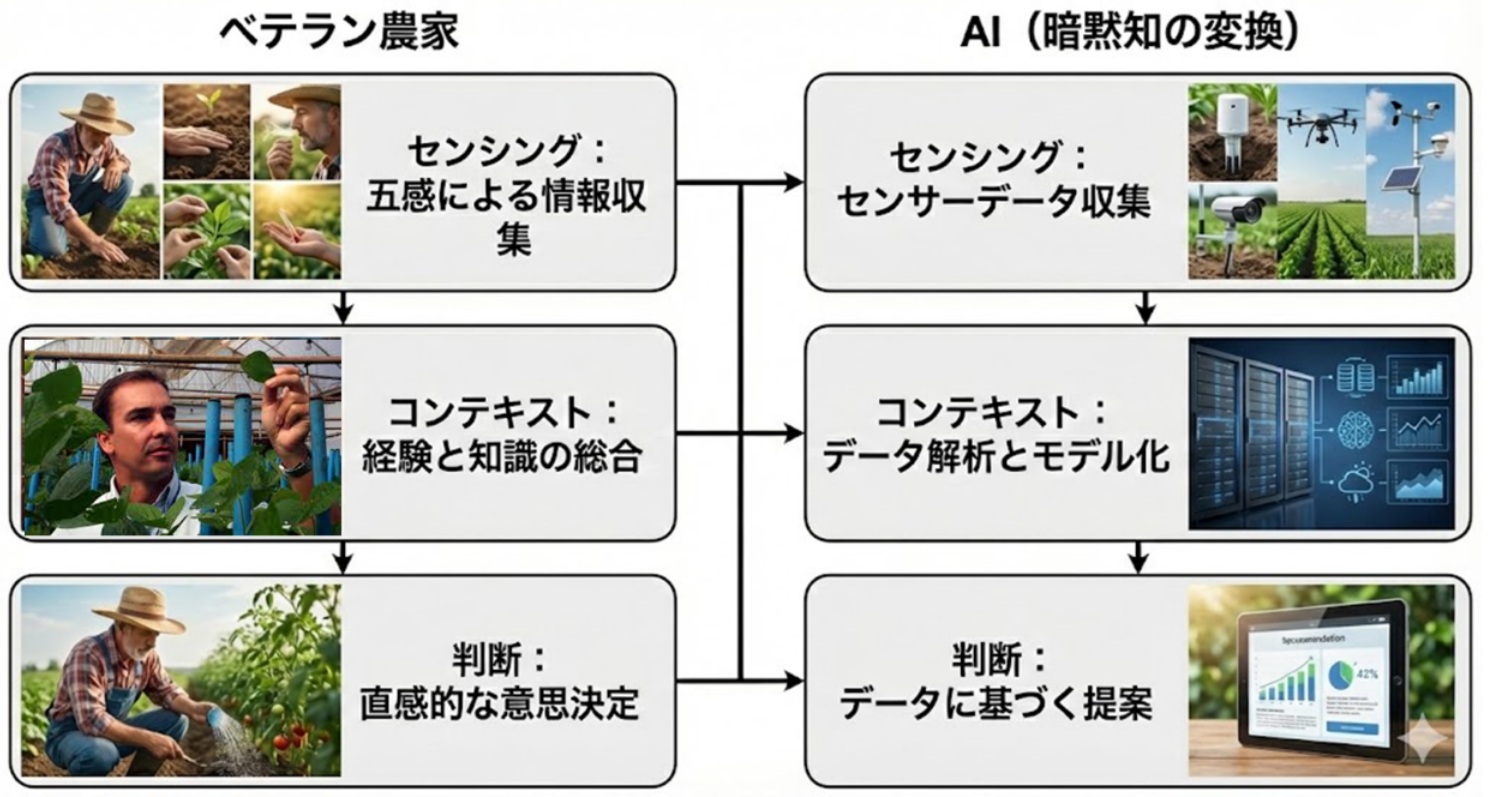

(3)暗黙知の形式知化:DXのコアとなる技術

農業DXの核心的価値は、前述した熟練農家の「暗黙知」を、デジタルデータとAIモデルという「形式知」に変換することにある。例えば、ベテランが「この時期の朝の葉の色が薄いから、今日は水を控えよう」と判断するプロセスを分解すると、以下のようになる。

- ①センシング(視覚): 葉の色、土の乾き具合を見る。

- ②コンテキスト(記憶): 過去この時期の気候、昨日の天気、明日の予報を想起する。

- ③判断(論理): 光合成活動が低下しているため、水をやると根腐れすると予測する。

これらは、デジタル化する前に、今の作業手順を見直してムダをなくす「プロセスの標準化」が必要であり、DX化の取り組みで、データを取る前に「作業手順書」を作るなどの作業方法、手順の整理も重要となる。

次にDX化の段階では、これを以下のように再構築する 。

① IoTセンサー:農場の「目」と「耳」

IoT(Internet of Things)センサーは、農場というフィジカル空間からデータを収集する役割を担う。

- ・環境センサー:気温、湿度、日射量、風向・風速などを24時間計測する

- ・土壌センサー:地中の水分量、地温、pHなどを計測する

- ・生体センサー・画像認識:作物の葉色、茎の太さ、果実の肥大状況、病害虫の発生状況をカメラやセンサーで捉える

② AI(人工知能):農場の「頭脳」

蓄積された膨大なビッグデータを解析し、意味のある情報へと変換するのがAIである。

1. 日本の農業、今どうなっている?(現状のピンチ)

今、日本の農業はちょっとしたピンチを迎えている。 これまで日本の食卓を支えてきたのは、ベテラン農家たちの「長年の経験」と「鋭い勘」だった。だが、彼らも高齢になり、後継ぎもなかなか見つからない。「人手不足」は本当に深刻だ。

(1)深刻化する農業の構造的な問題(高齢化、担い手不足)

農林水産省のデータによれば、2023年時点での農業従事者の平均年齢は68.7歳に達しており、すでに70歳代が主力という異常事態にある。これは、今後数年から10年の間に、現在現場を支えている熟練農家が一斉にリタイアを迎えることを意味している。日本の農業が高い品質と単位面積当たりの生産性を維持してきた背景には、熟練農家が現場で長年にわたり培ってきた高度な栽培技術、いわゆる「匠の技」がある。しかし、このノウハウの多くは、言語化やマニュアル化が極めて困難な「暗黙知」として、個人の経験則の中に蓄積されている。現状の最大の脅威は、この暗黙知が形式知化されないまま、熟練者の引退と共に永遠に失われようとしている点にある。畑に行ってみると、使われていない「休耕地」が増えているのを見かけないだろうか? とてももったいない状況だ。「ロボットやITを使えばいいじゃないか」という声もあるが、現場では思うように進んでいない。なぜなら、乗り越えなければならない壁が高いからだ。

(2)複雑化する現代のニーズ(食の安全、安定供給、環境配慮)

国内の構造問題に加え、農業は現代社会の複雑なニーズへの対応も迫られている。消費者側では、食中毒や残留農薬といったリスクを避けるため、生産地、栽培方法、使用された農薬や肥料の履歴を明確に把握したいというトレーサビリティへの要求が強まっている。さらに、SDGsや地球温暖化対策への意識の高まりから、化学肥料や農薬の過剰使用を防ぎ、温室効果ガス排出量の削減に取り組む「環境配慮型農業」の推進が世界的な潮流となっている。これらの高度で多岐にわたる要求を、人手と経験に依存した従来の農法だけで満たすことは、著しく困難であり、コスト高の要因ともなっている。関連して、農業の「会社化(企業化)」が遅れているのも悩みどころである。そのせいで、海外へ売り出したり、データを活用して新しい品種を作ったりといった、ビジネスとしての「攻めの姿勢」が取りづらくなっている。

2. そもそも「農業DX」って何?

(1)目指すゴールとは

よく聞く「農業DX(デジタルトランスフォーメーション)」。これは、単にドローンを飛ばしたり、ロボットを入れたりするだけの話ではない。本当の狙いは、もっと広いところにある。 デジタル技術を使って、野菜を作る現場だけでなく、「運び方」「売り方」「経営のやり方」まで全部変えてしまおう、というのが農業DXなのだ。目指すのは、ただ楽をすることではない。「データを活用して、もっと稼げる農業にする」「若い人が働きたくなるような魅力的な職場にする」。そんな、農業の新しい未来を作ることがゴールである。

(2)農業DXの目指す4つの貢献

農業DX(デジタルトランスフォーメーション)が目指す主な貢献は、農林水産省の「農業DX構想」などに基づき、以下の4つの側面に集約される。

① 省力化・生産性の向上

人手不足や高齢化が深刻な農業分野において、IoT、AI、ロボットなどのデジタル技術を活用し、農作業の自動化や効率化を図る。これにより、労働時間の削減や生産量の増加を実現します。

② 農業技術の継承・標準化

熟練農業者の持つ経験や「勘」といった属人的な技術・ノウハウをデータ化し、新規就農者や若手農業者への継承を容易にする。これにより、地域や世代を超えて高品質な生産方法を維持・展開できる。

③ 食料安全保障の強化・持続可能な農業の実現

データに基づいた精密な農業(精密農業)により、需要予測に基づく計画的な生産や、環境負荷の少ない持続可能な食料生産を実現する。これにより、食料自給率の向上や不測時における食料の安定供給に貢献する。

④ 消費者ニーズへの対応・新たな価値の創出

生産から流通、小売りまで含めたサプライチェーン全体のデータを連携・活用し、「見える化」を推進する。これにより、消費者の多様なニーズに的確に対応した農産物の提供や、新たなビジネスモデルの創出を目指す。

これらの貢献を通じて、農業・食関連産業全体の発展と国民生活の安定向上を図ることが、農業DXの目的とされている。

3. なぜ農業DXが進まないのか?(技術はあるのに)

実は、技術そのものは揃っている。畑の様子を見るセンサーも、データを分析するAIも、作業してくれるロボットもある。 だが、現場ではあまり普及していない。理由はシンプルで、大きく2つある。

- ①「難しそう」という壁(デジタルへの不慣れ)、高齢の農家にとって、新しいスマホアプリや複雑な機械の操作は、どうしてもハードルが高くなってしまう。

- ②「高すぎる」という壁(お金の問題)、便利なロボットやシステムは、とにかく値段が高い。小規模な農家にとって、元が取れるかわからない高額な投資は、怖くてなかなか手が出せないのだ。だからこそ、「技術はあるのに使われない」という、もどかしい状態が続いているのである。

4. 「スマート農業」と「農業DX」の違い(ここが大事!)

ここは、少しだけややこしいが大切なポイントだ。

(1)スマート農業(点の活動)

「ロボットで収穫を楽にする」「センサーで水やりを自動化する」。これは作業の効率化だ。守りの姿勢と言える。

- ①具体例: 自動走行トラクターによる耕起、農薬散布ドローン、自動水やり機。

- ②限界: これらは個別の作業時間を短縮し、身体的負担を軽減する点では成果を上げている。しかし、その本質は「作業の置き換え」に過ぎない。

例えば、トラクターが自動で走っても、「いつ耕すのがベストか」「どの作物を植えれば儲かるか」という経営判断は、依然として人間の勘や経験に依存している。プロセス全体が分断されたままでは、産業全体の非効率性は解消されず、収益性向上には限界がある。

(2)農業DX(面の活動)

スマート農業で集めたデータを使って、「一番高く売れる時期に出荷する」「海外で人気の味に品種改良する」。これはビジネスの変革だ。攻めの姿勢である。

生産現場のデータだけでなく、流通、販売、市場価格、経営コストなど全てのデータを連携・統合し、AIがこれを分析する。これにより、サプライチェーン全体(バリューチェーン)で最も利益率が高く、無駄のない状態を目指す「全体最適化」を実現する。スマート農業は、農業DXを実現するための強力な「手段」の一つに過ぎず、スマート農業機器は、DXのためのデータを収集する「センサー」であり、AIの指示を実行する「動力」として機能する。

今うまくいっていないのは、多くの人が「スマート農業(機械導入)」だけで終わってしまっているからだ。「機械を入れて楽にはなったけど、儲けには繋がっていない」となると、やる気も続かないだろう。これを「稼ぐ力(DX)」に繋げることが重要なのだ。

(3)暗黙知の形式知化:DXのコアとなる技術

農業DXの核心的価値は、前述した熟練農家の「暗黙知」を、デジタルデータとAIモデルという「形式知」に変換することにある。例えば、ベテランが「この時期の朝の葉の色が薄いから、今日は水を控えよう」と判断するプロセスを分解すると、以下のようになる。

- ①センシング(視覚): 葉の色、土の乾き具合を見る。

- ②コンテキスト(記憶): 過去この時期の気候、昨日の天気、明日の予報を想起する。

- ③判断(論理): 光合成活動が低下しているため、水をやると根腐れすると予測する。

これらは、デジタル化する前に、今の作業手順を見直してムダをなくす「プロセスの標準化」が必要であり、DX化の取り組みで、データを取る前に「作業手順書」を作るなどの作業方法、手順の整理も重要となる。

次にDX化の段階では、これを以下のように再構築する 。

① IoTセンサー:農場の「目」と「耳」

IoT(Internet of Things)センサーは、農場というフィジカル空間からデータを収集する役割を担う。

- ・環境センサー:気温、湿度、日射量、風向・風速などを24時間計測する

- ・土壌センサー:地中の水分量、地温、pHなどを計測する

- ・生体センサー・画像認識:作物の葉色、茎の太さ、果実の肥大状況、病害虫の発生状況をカメラやセンサーで捉える

② AI(人工知能):農場の「頭脳」

蓄積された膨大なビッグデータを解析し、意味のある情報へと変換するのがAIである。

- ・生育予測・収穫適期判定: 過去のデータと現在の環境データを照らし合わせ、収穫のタイミングをピンポイントで予測する。

- ・病害虫予察: 微細な予兆を検知し、人間が気づく前に警報を出す。

- ・最適化アルゴリズム: 「最小の肥料コストで最大の収量を得るための施肥設計」など、多変量解析に基づいた最適解を導き出す。

③ ロボティクス:農場の「手」と「足」

AIの判断に基づき、物理的な作業を実行するのがロボティクスである。

- ・自動走行トラクター・田植え機: GPSと誤差数センチの測位技術(RTK-GNSS)を用い、無人または最小限の監視で作業を行う。

- ・収穫ロボット: 画像認識で熟した果実だけを選別し、傷つけないようにアームで収穫する。

- ・ドローン: 農薬散布だけでなく、生育調査や種まきにも活用される。

④ クラウド型農場管理システム(FMS):経営の「コックピット」

これら全ての情報を集約し、可視化するプラットフォームがFMS(Farm ManagementSystem)である。

- ・経営の可視化: 作業記録(誰が、いつ、何を)、コスト、売上を一元管理する。

- ・意思決定支援: 「どの畑のどの作物が利益を出しているか」を分析し、翌年の作付け計画に反映させる。

5. 立場別・今すぐできること(処方箋)

では、この状況を変えるために、誰が何をすればいいのか? それぞれの立場での「最初の一歩」を考えてみた。

(1)農家のみなさんへ

① まずはスマホ1台から

いきなり高い機械を買う必要はない。日々の作業記録、圃場管理、農薬管理などに対応した様々な「作業記録アプリ」を使ってみる、といった小さなことから始めてみてほしい。農家向けの作業管理アプリには、無料版や廉価版として提供されているものが複数存在する。これらの多くは、基本的な作業記録や圃場管理の機能に特化しており、個人農家や小規模経営に適している。

② みんなでシェアしよう

高い機械は、近所の農家仲間と一緒に借りたり、シェアしたりして、一人当たりの負担を減らすのが賢いやり方だ。

③ 畑を「貸す」勇気

もし手が回らなくて荒れてしまいそうな畑があるなら、思い切って元気な企業や若手に「貸す」のも立派な経営判断である。

④ 農家の「小さなデジタル成功体験」創出

意識改革には、メリットを実感してもらうことが最も効果的。低コストで導入でき、すぐに効果が見えるデジタル技術から始めることが重要。

- ・センサーを活用した簡易的な環境モニタリング: 低価格な土壌水分・温度センサーを導入し、水やりや施肥のタイミングをデータに基づいて判断する体験を提供する。これにより、作業効率化や品質向上の効果を実感できる。

- ・営農記録のデジタル化アプリ: スマートフォンで簡単に日々の作業(播種、施肥、収穫など)を記録・管理できるシンプルなアプリを導入する。これにより、データの蓄積が容易になり、次年度の作付け計画に活かせる。

- ・オンライン直売所・ECサイトの活用: 地元の農産物をインターネットを通じて直接消費者に販売できるECサイトの利用を推進する。販路拡大と収益向上を実感することで、デジタルへの信頼感が高まる。

⑤ 「データと戦略」に基づく農業への転換

成功体験を通じて得られたデータを活用し、より高度な農業経営へシフトしていく。

- ・地域コミュニティでのデータ共有と分析: 農家同士で収集した気象データや生育データを共有し、地域の特性を踏まえた最適な栽培戦略を共に考える場を設ける。

- ・若手農家・新規就農者によるDX推進: デジタルネイティブな若手層がリーダーシップを発揮し、ドローンやAIなどの先端技術を導入しやすい環境を整備します。「かっこいい産業」としての農業を体現することで、さらに若い世代を惹きつける。

上記の取り組みを、JAや自治体の農業振興担当部署、地域のIT関連企業と連携し、まずは、小規模なパイロットプロジェクトを立ち上げる。実行可能な具体的な一歩を踏み出すことが、意識改革の第一歩となる。

(2)農協(JA)のみなさんへ

①「デジタルの先生」になってほしい

農家の「スマホがわからない」を助けてあげてほしい。横に座って教えてあげるサポート役が必要だ。

② 機械のレンタル屋さん

農家が必要な時だけスマート農機を使えるよう、レンタルの仕組みを充実させるべきだ。

③ データのハブになる

「どの畑が空いているか」「今、何が売れているか」という情報を集めて、農家に教えてあげる司令塔になってほしい。

(3)地方自治体のみなさんへ

①「畑のマッチングアプリ」役

休耕地の情報をネットで見やすくして、「畑を貸したい人」と「借りたい企業」を素早く結びつけてほしい。

② 使いやすい補助金を

「手続きが面倒で諦めた」とならないよう、簡単で使いやすい支援制度を作るべきだ。

③ 出会いの場を作る

地元のIT企業や観光業と農家を引き合わせて、新しいビジネスが生まれるきっかけを作ってほしい。

④「休耕地」を活用したデジタル連携モデルの構築

デジタルプラットフォームを構築することで、休耕地の情報を可視化し、多様なニーズとマッチングさせることができる。

- ・休耕地情報のデジタル地図化: GPSや地理情報システム(GIS)を活用して、休耕地の場所、広さ、土壌情報などを正確にデータ化し、オンライン地図上に公開する。これにより、どの土地が利用可能かが一目で分かり、情報収集の手間が省ける。

- ・マッチングプラットフォームの構築: 休耕地を貸したい所有者と、農業に参入したい個人(都市住民、新規就農希望者)、企業、または地域コミュニティを繋げるプラットフォームを提供する。これにより、家庭菜園、地域イベントでの利用、新たな作物(例:薬用植物、バイオマス資源)の試験栽培など、多様な活用方法が生まれます。

- ・農業スタートアップの支援: プラットフォーム上で、農業技術のコンサルティングや初期投資に関する情報提供も行い、新規参入のハードルを下げる。

(4)民間企業のみなさんへ

① とにかく「簡単」なものを

説明書を読まなくても直感的に使える、高齢者に優しいツールを作ってほしい。

②「儲かる」仕組みを提案してほしい

ただの効率化ツールではなく、「これを使えば海外に売れる」「高く売れる」という、夢のある提案が求められている。

③ 自ら農業をやってみる

余っている農地を借りて、最新技術を使った農業ビジネスを自ら実践し、成功モデルを見せてほしい。

(5) 国(政府)のみなさんへ

① 言葉を統一してほしい

メーカーごとにデータの形式がバラバラで使いにくい。みんなが同じ言葉(データ形式)で話せるよう、ルールを決めるべきだ。

② 人材を育ててほしい

農業とデジタルの両方がわかる専門家を増やしてほしい。

③ ルールを時代に合わせて

ドローンやロボットがもっと自由に動けるよう、古い規制を今の時代に合わせて書き換える必要がある。

6. 農業DXの具体的取り組み:未来の農業の姿

(1)【生産現場】精密農業(プレシジョン・アグリカルチャー)の実現

北海道の大規模農場などでは、すでに精密農業が実装段階に入っている。

- ①可変施肥(VRT): トラクターが走行しながら、土壌センサーや衛星画像から得たマップに基づき、肥料の散布量を自動で調整する。生育が遅れている場所には多めに、進んでいる場所には少なめに撒くことで、圃場全体の生育を均一化し、収穫量を最大化する 。

- ②効果: 肥料コストの削減、環境負荷(窒素流出)の低減、収益の向上。

(2)【流通・販売】需給予測によるフードロス削減

大手コンビニチェーンやスーパーマーケットと産地が連携し、AIによる需要予測を活用している。

- ①仕組み: 過去の販売実績、天気予報、地域のイベント情報、SNSのトレンドなどをAIが解析し、数日後のレタスやトマトの需要を予測する。このデータは生産者にフィードバックされ、出荷計画が調整される。

- ②効果: 「作りすぎ」による廃棄ロスと、「売り切れ」による機会損失の双方を削減する。また、トレーサビリティ情報の共有により、消費者はスマホで生産者の顔や栽培履歴を確認でき、安心・安全という付加価値が生まれる。

(3)【経営・人材】遠隔指導と技術継承

四国の果樹園などでは、スマートグラスを装着した若手農家に対し、遠隔地にいる熟練指導員がリアルタイムで映像を見ながら剪定(枝切り)の指示を出す取り組みが行われている。

- ①仕組み: 若手が見ている映像に、指導員が「ここを切る」というマークをAR(拡張現実)で表示する。

- ②効果: 物理的な移動なしに高度な技術指導が可能となり、技術習得のスピードが飛躍的に向上する。

(4)【経営・管理】クラウド型農場管理システム(FMS)による経営の可視化

FMSは、従来の紙の台帳やExcelで行っていた農場管理情報を、インターネット経由でアクセスできるクラウド環境に集約するシステム。これにより、どこからでもリアルタイムに農場の状況を把握し、情報共有や意思決定を迅速に行うことができる。

- ① 仕組み:FMSは、センサー、ドローン、GPS搭載農機などの先端技術を活用して圃場(ほじょう)や作業に関するデータを収集し、クラウド上で管理する。これにより、農家はパソコンやスマートフォンからいつでもどこでも圃場の状況や作業進捗を確認できるようになる。

- ② 効果:FMSの導入により、以下のような経営改善効果が期待できる

-

作業記録の手間が減り、作業の進捗管理や自動化技術の活用により、作業時間が大幅に短縮され、人件費などのコスト削減につながる

-

ノウハウがデータとして蓄積され、可視化されるため、技術の継承と生産性向上、品質の安定化に寄与する

-

リアルタイムな収支データや生産状況が可視化されるため、経験や勘だけでなく、客観的なデータに基づいた経営戦略や販売計画を立てることができる

(5)遠隔指導による効率的な技術継承

- ① 仕組み:若手農家の農場に設置されたカメラやセンサーのデータを、遠隔地のベテラン農家や専門家がリアルタイムで確認し、具体的な栽培指導を行うことが可能になる。

- ② 効果:物理的な移動コストを削減しつつ、高品質な技術指導を提供できる。

(6)デジタルツインを活用した実践的学習

- ① 仕組み:現実の農場をサイバー空間に再現する「デジタルツイン」上で、若手農家が様々な栽培シナリオを安全にシミュレーションできる。

- ② 効果:従来のOJTよりもはるかに短期間で高度な栽培技術を習得できるようになり、技術の早期継承と非属人化(個人の経験に依存しない技術体系の確立)が加速する。

7. 農業DXの推進に向けた課題と解決策

(1)初期投資の壁とデジタルリテラシー格差

DX推進の最大の障壁は、導入コストとリテラシーの問題である。

- ① 課題: 日本の農家の多くは小規模・家族経営であり、数百万円単位のスマート農機への投資はリスクが大きい。また、高齢者は新しいデバイスの操作に抵抗感を持つことが多い。

- ② 解決策: 農機のシェアリングサービスの普及、サブスクリプションモデルの活用。また、UI/UX(操作画面)の徹底的な簡素化(音声入力など)や、地域ぐるみでのサポート体制の構築が必要である。

(2)データのサイロ化と標準化の遅れ

各メーカーが独自の規格でシステムを作っているため、データが連携できない「サイロ化」が起きている。

- ① 課題: トラクターはA社、管理ソフトはB社、センサーはC社を使っている場合、データが繋がらず、総合的な分析ができない。

- ② 解決策:農業データ連携基盤「WAGRI」のような、気象や農地、生育予測などの農業に役立つデータやプログラムを、クラウド上で集約・共有するための公的なプラットフォームによるデータ連携基盤の活用を前提とした製品開発を義務付けるなど、業界全体での標準化圧力を高める必要がある。

(3)サイバーセキュリティ・通信障害に関する心構えと対策

農業DXにおけるシステム障害やデータ消失のリスクに対し、「サイバーセキュリティ」と「通信障害時の対応」についての心構えが重要となってくる。それには、デジタル技術への過信を避け、物理的・人為的な対策を組み合わせた包括的なリスク管理体制を構築する必要がある。

- ① サイバーセキュリティ:OSやアプリケーションは常に最新の状態に保つこと、強固な認証設定として、パスワードは長く複雑なものに設定し、可能な限り多要素認証を導入する。また、フィッシングメールや不審なリンク、添付ファイルに注意し、従業員へのセキュリティ教育を徹底する。

- ② 通信障害:重要なデータはクラウドだけでなく、定期的にオフライン(外部ハードディスクなど)にもバックアップを保存する、システムが利用できない間も、最低限の作業(水やり、温度管理など)をマニュアルで実行できるよう、手順書を作成・共有しておく。

8. 将来展望:DXが描く持続可能な食の未来

(1)環境保全と経済合理性の両立

農業DXは、SDGs(持続可能な開発目標)の達成に直結する。精密農業による農薬・化学肥料の適正化・削減は、土壌汚染や水質汚濁を防ぎ、生態系を保護する。同時に、それは農家にとってのコスト削減(利益向上)ともなり、環境保全と経済合理性がトレードオフではなく、両立するモデルとなる。

(2)「稼げる農業」への転換と新規参入の促進

労働環境の改善と収益性の向上により、農業は「きつい・汚い・儲からない」という従来のイメージから、「知的で・効率的で・稼げる」産業へと変貌を遂げる。

- ① 新しい働き方: リモート監視や自動化により、農業でも「週休二日制」や「定時労働」が可能になりつつある。これは若者や女性にとっての参入障壁を大きく下げる 。

- ② 多様な担い手: 兼業農家や企業の農業参入が容易になり、多様なバックグラウンドを持つ人材が農業イノベーションを加速させる。

(3)グローバル展開と食料安全保障

日本が培ってきた高品質な栽培技術がデータ化(形式知化)されれば、それは輸出可能な「知的財産」となる。農産物そのものの輸出に加え、プラットフォームや栽培ノウハウをパッケージとして海外(特にアジア諸国)に展開する新たなビジネスチャンスが生まれる。国内においては、AIによる需給調整と生産最適化が、限られた農地での食料自給率維持に貢献し、国家の食料安全保障を強固なものにする。

9.これからの展望(明るい未来へ)

今はまだ、「使い方がわからない」「お金がかかる」といった壁がある。だが、上記のような取り組みをみんなで少しずつ進めていけば、状況は必ず変わるはずだ。

まずは、お近くのJAや自治体の農業振興担当部署、地域のIT関連企業と連携し、小規模なパイロットプロジェクトから始めてみてはいかがでしょうか。実行可能な具体的な一歩を踏み出すことが、意識改革の第一歩となります。特に、今は放置されている「休耕地」も、デジタルで人と人を繋げば、新しいビジネスの舞台に変わるチャンスがある。農家が小さなデジタル成功体験を積み重ね、「あ、これなら楽になるし儲かるかも!」と感じられるようになること。それがスタートラインだ。農業DXの推進は、日本の農業が持つ潜在能力を解き放つ鍵となる。休耕地の活用、小さな成功体験の積み重ね、そして「勘と経験」から「データと戦略」への転換といった視点は、非常に重要な考え方である。

この意識改革が、日本の農業が「勘と経験」の世界から、「データと戦略」のかっこいい産業へと生まれ変わり、若い人たちが憧れる職業になるに違いない。まずはできることから、一緒に始めていこうではないか。

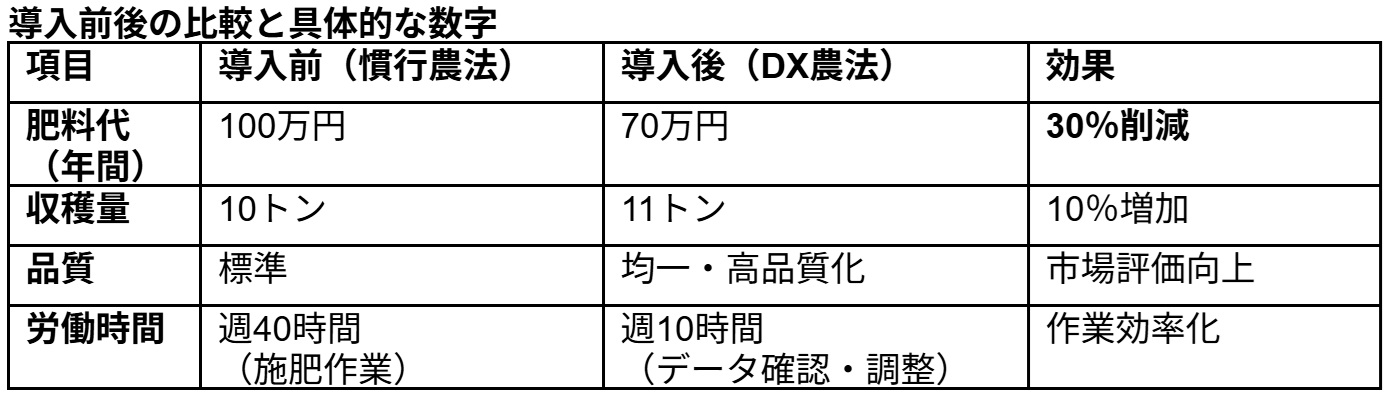

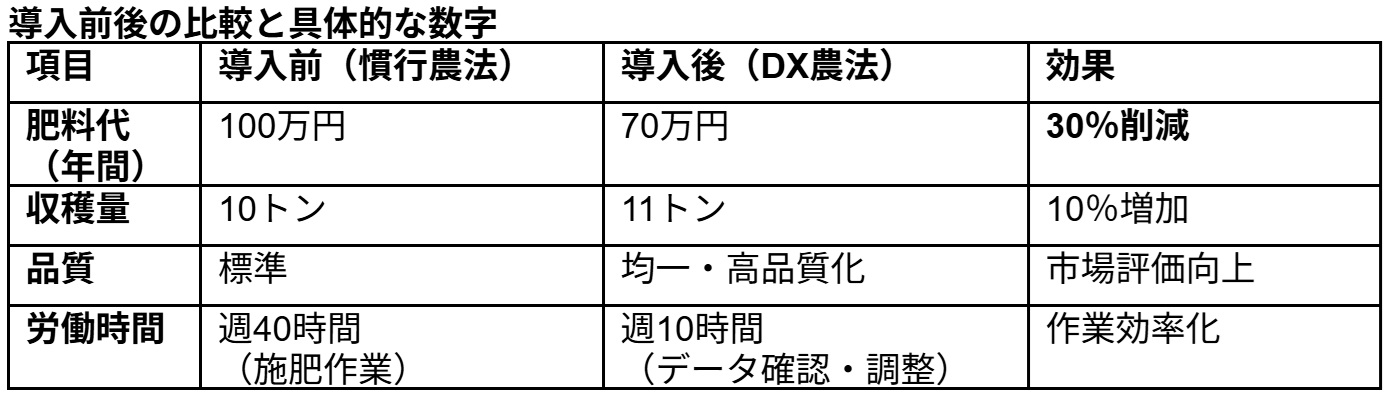

<コラム1:稼げる農業>

農業DX成功事例:土壌センサーとAI分析による精密施肥

この事例は、日本のスマート農業実証プロジェクトなどで報告されている内容に基づき、特定の数字を組み込んだモデルケースです。

導入技術

- 技術: 土壌水分・肥料濃度(EC)センサー、AI活用型自動かん水施肥システム「ゼロアグリ」など。

- 目的: 適切なタイミングと量の水・肥料を供給することで、肥料コストを削減し、収量と品質を向上させる。

- 導入コスト: 約 300万円(センサー、制御システム、設置費用を含む)

結果:利益の具体的な増加額

- 削減された肥料コスト: 30万円/年

- 増加した売上: 1トン(単価20万円/トンと仮定)× 20万円 = 20万円/年

- 年間総利益増加額: 50万円(30万円 + 20万円)

投資回収と説得力

このケースでは、初年度に50万円の利益増加があり、単純計算で6年間で導入コスト300万円を回収できる見込みとなります。

「稼げる農業」を実現するには、単なる技術導入ではなく、データに基づいた経営改善が重要です。農林水産省の資料(農林水産省)や農業技術研究機構(NARO)などの公式サイトでは、さらなる事例や支援策が紹介されています。

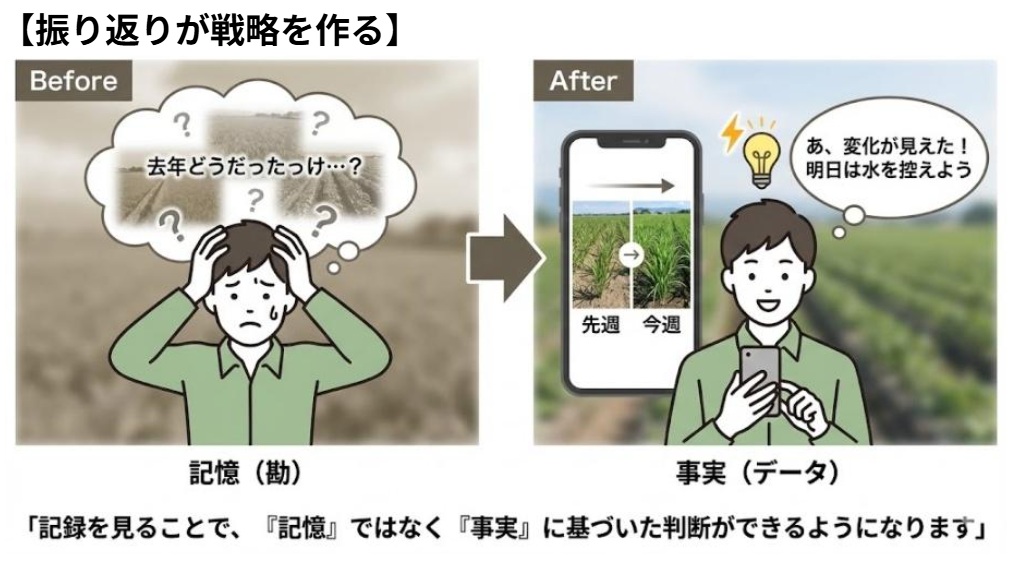

<コラム2:【実践ガイド】明日からできる3ステップ>

〜難しくない!スマホ1台で始める「自分だけの栽培データ」作り〜

DX(デジタルトランスフォーメーション)と言っても、いきなり高額な機械を入れる必要はありません。まずは手元のスマホを使って、「記録する」「振り返る」というデジタル活用の基本サイクルを身につけることから始めましょう。これが、熟練の「勘」を「データ」に変える第一歩です。

STEP 1:無料アプリを入れる

【目的】デジタルツールへの「食わず嫌い」をなくす

まずは、難しく考えずに無料のアプリをインストールしてみましょう。農業専用のアプリでなくても構いません。

- ToDo: アプリストアで「農業 日誌」「日記」「カレンダー」などで検索し、評価が高く、画面がシンプルそうなものを1つ入れてみる。

- Point: 高機能なものは不要です。「文字が大きくて見やすい」「ボタンが少ない」ものを選ぶのが継続のコツです。

STEP 2:写真を撮って保存する

【目的】「匠の目」を画像データとして記録する

文字を入力するのが面倒なら、写真で済ませましょう。実は、写真は「葉の色」「茎の太さ」「土の乾き具合」など、文字以上の情報量を持つ立派なデータです。

- ToDo: 作業の終わりに、畑の様子や気になる作物を1枚撮影し、アプリやアルバムに保存する。

- Point: 「定点撮影」がおすすめ。毎日同じ場所、同じアングルで撮ると、後で変化がはっきりと分かります。

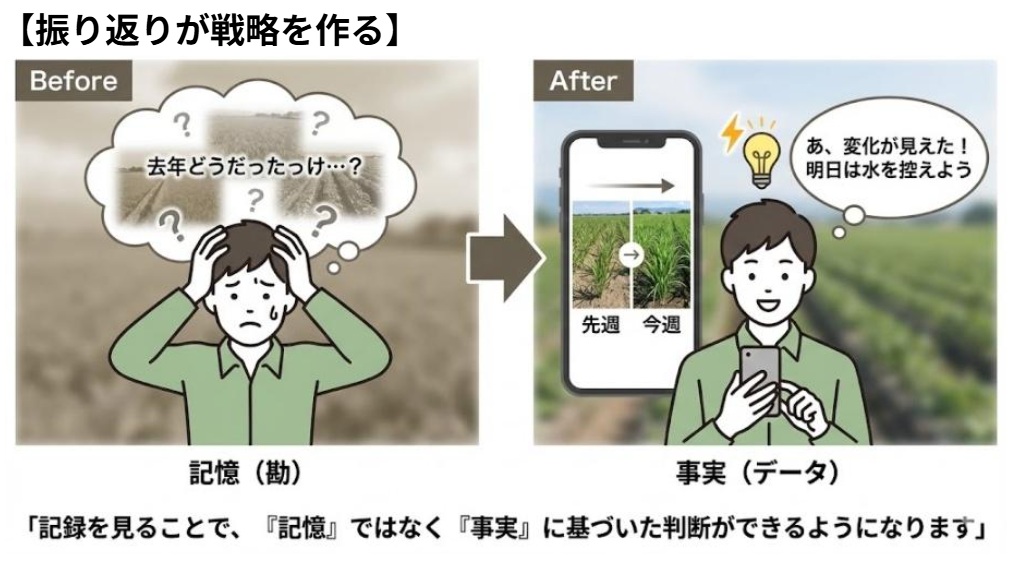

STEP 3:週に1回振り返る

【目的】データを「次のアクション」に活かす(PDCAを回す)

撮りっぱなしでは意味がありません。週に一度、溜まった写真や記録を見返す時間を作りましょう。これが「データに基づいた経営」の最小単位です。

- ToDo: 雨の日や休憩時間に、先週の写真と今週の写真を並べて見てみる。

- Point: 「去年より生育が早いな」「この時期にいつも病気が出るな」と気づくことが重要です。その気づきが、来年の肥料計画や農薬散布のタイミングを決める根拠になります。

まとめ:これが「DX」の正体です

この3ステップを続けると、あなたの手元には「自分だけの栽培マニュアル」が出来上がります。それが将来、人に教える時のテキストになり、AIに分析させるための貴重な資源になります。 まずは明日、畑で写真を1枚撮ることから始めてみませんか?