現代の製品開発、特に自動車産業において、その複雑性は飛躍的に増大しています。ソフトウェアとハードウェアが密接に連携し高度な機能が求められる中で、従来の開発手法だけでは品質確保と効率性の両立が困難になりつつあります。こうした背景から、開発プロセス全体を革新する手法として注目されているのがモデルベース開発(MBD)です。MBD(Model Based Development)は、設計から検証、生産に至るまで開発のあらゆる段階で「モデル」を中心に据えることで、開発期間の短縮、コスト削減、そして何よりも製品品質の向上に貢献します。今回はMBDの概念からその仕組み、自動車開発における具体的な適用事例、そして未来の展望までを解説します。

1. モデルベース開発(MBD)とは何か

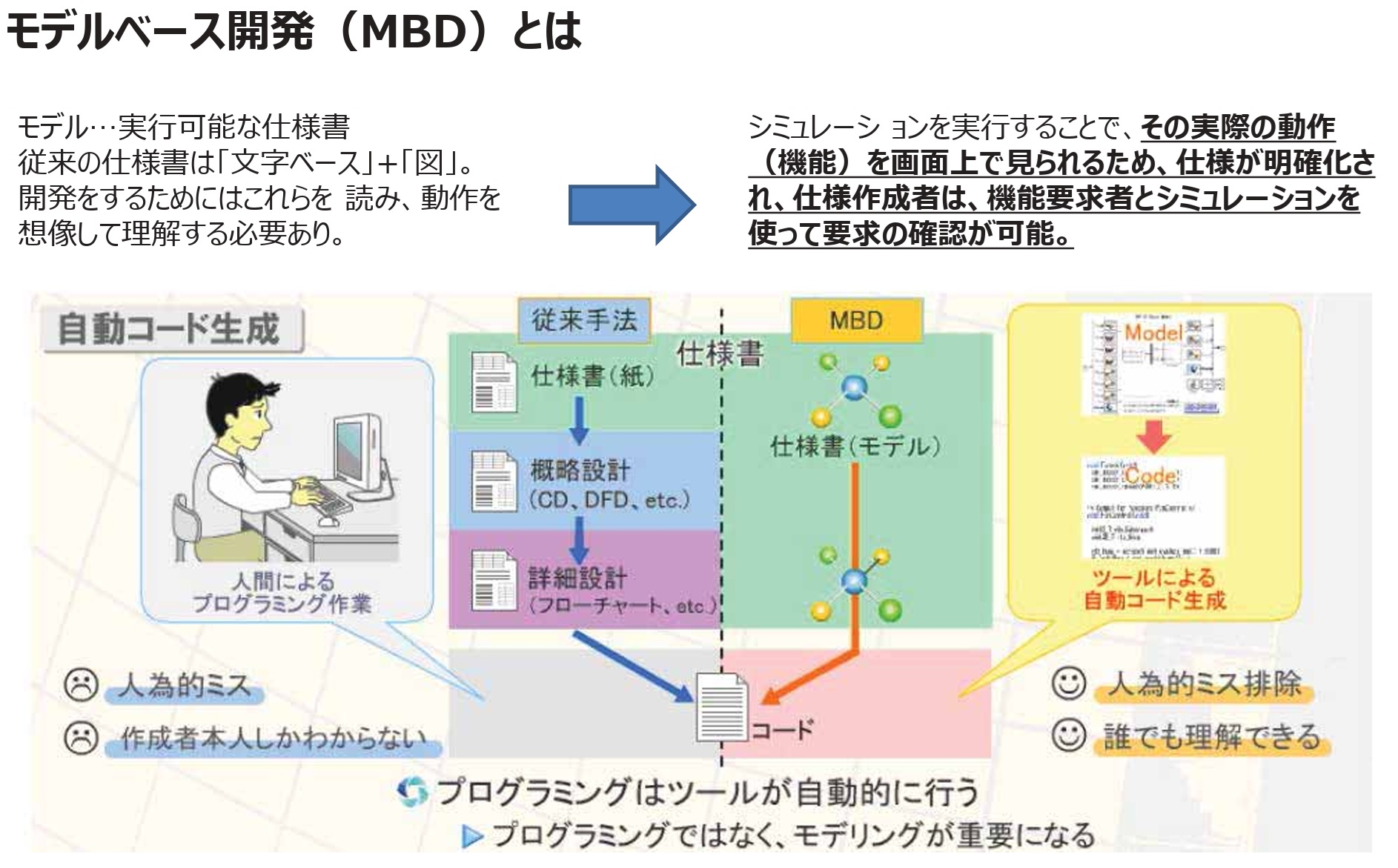

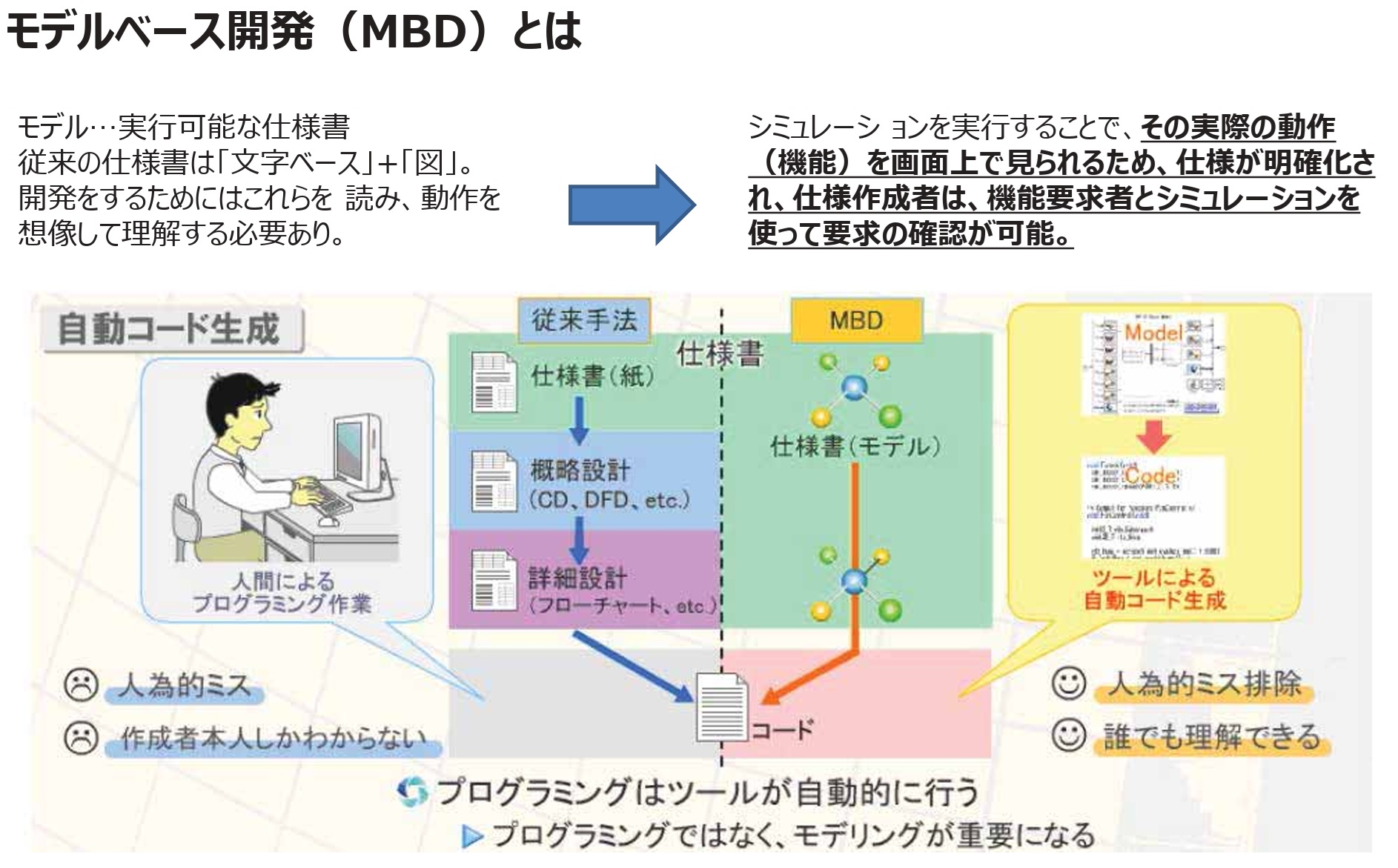

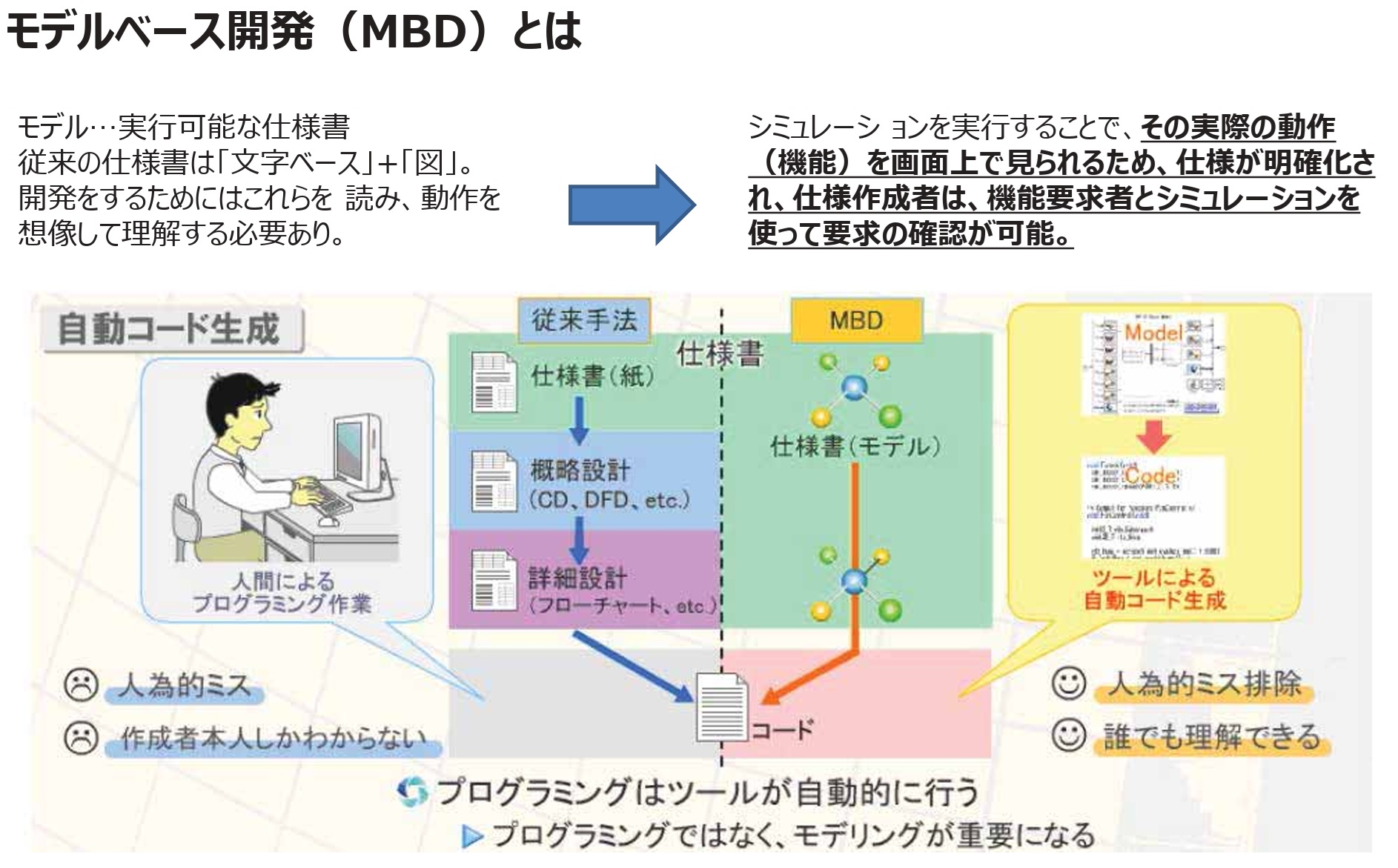

モデルベース開発(MBD)とは、製品やシステムの開発プロセスにおいて、その機能や振る舞いを抽象化した「モデル」を構築し、これを中心に進める開発手法です。従来の開発手法がテキストベースの仕様書や図面を基に進められ、実際の動作確認は物理的な試作段階で行われることが多かったのに対し、MBDでは開発の初期段階からコンピュータ上で動作するモデルを作成し、シミュレーションを通じてその機能や性能を検証します。

この「モデル」は単なる概念図や静的な設計図ではありません。数学的な記述やブロック線図、状態遷移図などを用いて、システムの動的な特性を表現する実行可能なモデルを指します。例えば自動車のエンジン制御システムであれば、アクセル開度に対するエンジンの回転数やトルクの変化、排ガス量などをシミュレーションできるモデルを構築します。

MBDの最大の特長は、開発の早い段階で問題点を発見して修正できる点にあります。物理的な試作を行う前にモデル上で様々な条件をシミュレーションすることで、設計ミスや仕様の不整合を早期に特定し、手戻りを大幅に削減することが可能です。これにより開発期間の短縮、開発コストの削減、そして最終製品の品質向上に大きく貢献します。またモデルは開発チーム内で共通の認識基盤となるため、部門間の連携を強化し、コミュニケーションエラーを低減する効果も期待できます。

MBDの概念図【出典】(経済産業省「IT利活用分野(自動車分野)におけるIT人材の現状と将来の姿」)

https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/daiyoji_sangyo_skill/pdf/002_06_00.pdf

2. モデルベース開発(MBD)の仕組みと基本原則

モデルベース開発(MBD)は特定のツールや技術に限定されるものではなく、開発プロセス全体をモデル中心に再構築する考え方です。その仕組みは主に以下のステップと基本原則によって成り立っています。

まず開発の初期段階で、システムの要求仕様を基に機能モデルを作成します。これは、システムがどのような機能を持つべきか、どのような振る舞いをするべきかを記述した抽象度の高いモデルです。例えば自動運転システムであれば、「障害物を検知し、安全に停止する」といった機能がモデル化されます。

次にこの機能モデルを詳細化し、具体的な制御アルゴリズムや物理現象を表現する設計モデルへと展開します。この設計モデルはシミュレーション可能な形式で作成され、ソフトウェアやハードウェアの設計に直接結びつくものです。例えば車両の運動方程式やセンサーの特性、アクチュエーターの応答などがモデルに組み込まれます。

MBDの核心は、この設計モデルを用いたシミュレーションと検証です。開発者は実際の物理的な試作を行うことなくコンピュータ上でモデルを実行し、様々なシナリオでシステムの挙動を確認します。これにより設計の妥当性を早期に検証し、問題があればモデルを修正して再シミュレーションを行うというサイクルを繰り返します。この段階での検証は、MIL (Model-in-the-Loop)、SIL (Software-in-the-Loop)、HIL (Hardware-in-the-Loop)といった手法に発展していきます。MILはモデル単体でのシミュレーション、SILは生成されたソフトウェアコードを対象としたシミュレーション、HILは実際のハードウェアと連携させたシミュレーションを指し、検証の精度を段階的に高めていきます。

MBDの基本原則としては、以下の点が挙げられます。

- 仮想試作と早期検証

物理的な試作の前にモデル上で検証を行うことで、開発の後工程での手戻りを最小限に抑えます。

- 一貫性の確保

設計から検証、実装まで全ての工程で同じモデルを基盤とすることで、情報の一貫性を保ちます。

- 自動コード生成

設計モデルから直接に組み込みソフトウェアのコードを自動生成することで、手作業によるコーディングミスを削減し、開発効率を向上させます。

- 再利用性の向上

構築されたモデルは他のプロジェクトや派生モデル開発において再利用することが可能であり、開発資産として蓄積されます。

- トレーサビリティの確保

要求仕様からモデル、コード、テスト結果までが紐付けられ、変更履歴や影響範囲を明確に追跡できます。

これらの仕組みと原則により、MBDは開発プロセス全体の効率化と品質向上を実現する強力な手法となっています。

3. MBDがもたらす革新、メリットと特徴

モデルベース開発(MBD)は従来の開発手法と比較して、製品開発に多岐にわたる革新を...

現代の製品開発、特に自動車産業において、その複雑性は飛躍的に増大しています。ソフトウェアとハードウェアが密接に連携し高度な機能が求められる中で、従来の開発手法だけでは品質確保と効率性の両立が困難になりつつあります。こうした背景から、開発プロセス全体を革新する手法として注目されているのがモデルベース開発(MBD)です。MBD(Model Based Development)は、設計から検証、生産に至るまで開発のあらゆる段階で「モデル」を中心に据えることで、開発期間の短縮、コスト削減、そして何よりも製品品質の向上に貢献します。今回はMBDの概念からその仕組み、自動車開発における具体的な適用事例、そして未来の展望までを解説します。

1. モデルベース開発(MBD)とは何か

モデルベース開発(MBD)とは、製品やシステムの開発プロセスにおいて、その機能や振る舞いを抽象化した「モデル」を構築し、これを中心に進める開発手法です。従来の開発手法がテキストベースの仕様書や図面を基に進められ、実際の動作確認は物理的な試作段階で行われることが多かったのに対し、MBDでは開発の初期段階からコンピュータ上で動作するモデルを作成し、シミュレーションを通じてその機能や性能を検証します。

この「モデル」は単なる概念図や静的な設計図ではありません。数学的な記述やブロック線図、状態遷移図などを用いて、システムの動的な特性を表現する実行可能なモデルを指します。例えば自動車のエンジン制御システムであれば、アクセル開度に対するエンジンの回転数やトルクの変化、排ガス量などをシミュレーションできるモデルを構築します。

MBDの最大の特長は、開発の早い段階で問題点を発見して修正できる点にあります。物理的な試作を行う前にモデル上で様々な条件をシミュレーションすることで、設計ミスや仕様の不整合を早期に特定し、手戻りを大幅に削減することが可能です。これにより開発期間の短縮、開発コストの削減、そして最終製品の品質向上に大きく貢献します。またモデルは開発チーム内で共通の認識基盤となるため、部門間の連携を強化し、コミュニケーションエラーを低減する効果も期待できます。

MBDの概念図【出典】(経済産業省「IT利活用分野(自動車分野)におけるIT人材の現状と将来の姿」)

https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/daiyoji_sangyo_skill/pdf/002_06_00.pdf

2. モデルベース開発(MBD)の仕組みと基本原則

モデルベース開発(MBD)は特定のツールや技術に限定されるものではなく、開発プロセス全体をモデル中心に再構築する考え方です。その仕組みは主に以下のステップと基本原則によって成り立っています。

まず開発の初期段階で、システムの要求仕様を基に機能モデルを作成します。これは、システムがどのような機能を持つべきか、どのような振る舞いをするべきかを記述した抽象度の高いモデルです。例えば自動運転システムであれば、「障害物を検知し、安全に停止する」といった機能がモデル化されます。

次にこの機能モデルを詳細化し、具体的な制御アルゴリズムや物理現象を表現する設計モデルへと展開します。この設計モデルはシミュレーション可能な形式で作成され、ソフトウェアやハードウェアの設計に直接結びつくものです。例えば車両の運動方程式やセンサーの特性、アクチュエーターの応答などがモデルに組み込まれます。

MBDの核心は、この設計モデルを用いたシミュレーションと検証です。開発者は実際の物理的な試作を行うことなくコンピュータ上でモデルを実行し、様々なシナリオでシステムの挙動を確認します。これにより設計の妥当性を早期に検証し、問題があればモデルを修正して再シミュレーションを行うというサイクルを繰り返します。この段階での検証は、MIL (Model-in-the-Loop)、SIL (Software-in-the-Loop)、HIL (Hardware-in-the-Loop)といった手法に発展していきます。MILはモデル単体でのシミュレーション、SILは生成されたソフトウェアコードを対象としたシミュレーション、HILは実際のハードウェアと連携させたシミュレーションを指し、検証の精度を段階的に高めていきます。

MBDの基本原則としては、以下の点が挙げられます。

- 仮想試作と早期検証

物理的な試作の前にモデル上で検証を行うことで、開発の後工程での手戻りを最小限に抑えます。

- 一貫性の確保

設計から検証、実装まで全ての工程で同じモデルを基盤とすることで、情報の一貫性を保ちます。

- 自動コード生成

設計モデルから直接に組み込みソフトウェアのコードを自動生成することで、手作業によるコーディングミスを削減し、開発効率を向上させます。

- 再利用性の向上

構築されたモデルは他のプロジェクトや派生モデル開発において再利用することが可能であり、開発資産として蓄積されます。

- トレーサビリティの確保

要求仕様からモデル、コード、テスト結果までが紐付けられ、変更履歴や影響範囲を明確に追跡できます。

これらの仕組みと原則により、MBDは開発プロセス全体の効率化と品質向上を実現する強力な手法となっています。

3. MBDがもたらす革新、メリットと特徴

モデルベース開発(MBD)は従来の開発手法と比較して、製品開発に多岐にわたる革新をもたらします。その主なメリットと特徴は以下の通りです。

(1)開発期間の大幅な短縮

MBDでは開発の初期段階からモデルを用いたシミュレーションを行うことで、設計ミスや仕様の不整合を早期に発見し、手戻りを劇的に減らすことができます。物理的な試作とテストを繰り返す従来の手法に比べ、仮想環境での検証ははるかに迅速であり、開発サイクルの高速化に直結します。

(2)製品品質の向上と信頼性の確保

モデルベースのシミュレーションは、様々な条件下でのシステムの挙動を網羅的に検証することを可能にします。これにより潜在的な不具合を未然に防ぎ、より堅牢で信頼性の高い製品を開発できます。また自動コード生成により、手作業によるコーディングミスが削減され、ソフトウェアの品質も向上します。

(3)開発コストの削減

物理的な試作回数の減少は、部品調達や製造、テストにかかる費用を大幅に抑制します。また手戻りの削減は開発工数の削減にも繋がり、結果として総開発コストの低減に貢献します。

(4)開発プロセスの可視化と標準化

モデルはシステムの機能や振る舞いを明確に表現するため、開発チーム全体で共通の理解を促進します。これにより設計意図が伝わりやすくなり、部門間のコミュニケーションが円滑になります。またモデルを中心とした開発プロセスは標準化しやすく、開発ノウハウの蓄積と共有が容易になります。

(5)複雑なシステムの開発への対応力

現代の製品、特に自動車のようなシステムは、膨大な数の機能が複雑に絡み合っています。MBDはこのような複雑なシステムを階層的にモデル化し、それぞれのモジュールを独立して開発・検証できるため、全体としての開発効率と品質を維持しながら複雑なシステムを構築することが可能です。

(6)再利用性と派生開発の容易さ

一度作成されたモデルは、他のプロジェクトや製品の派生開発において再利用できます。例えば、ある車種で開発した制御モデルを別の車種のプラットフォームに合わせて調整するだけで再利用できるため、新規開発の負担を軽減し、開発効率をさらに高めます。

(7)トレーサビリティの向上

要求仕様からモデル、自動生成されたコード、そしてテスト結果までが密接にリンクされるため、変更が発生した場合の影響範囲を容易に特定でき、変更管理が効率的に行えます。これは、特に安全性や認証が厳しく求められる分野で重要なメリットとなります。

これらのメリットと特徴により、MBDは単なるツール導入に留まらず、開発文化そのものを変革し、企業競争力の強化に不可欠な要素となっています。

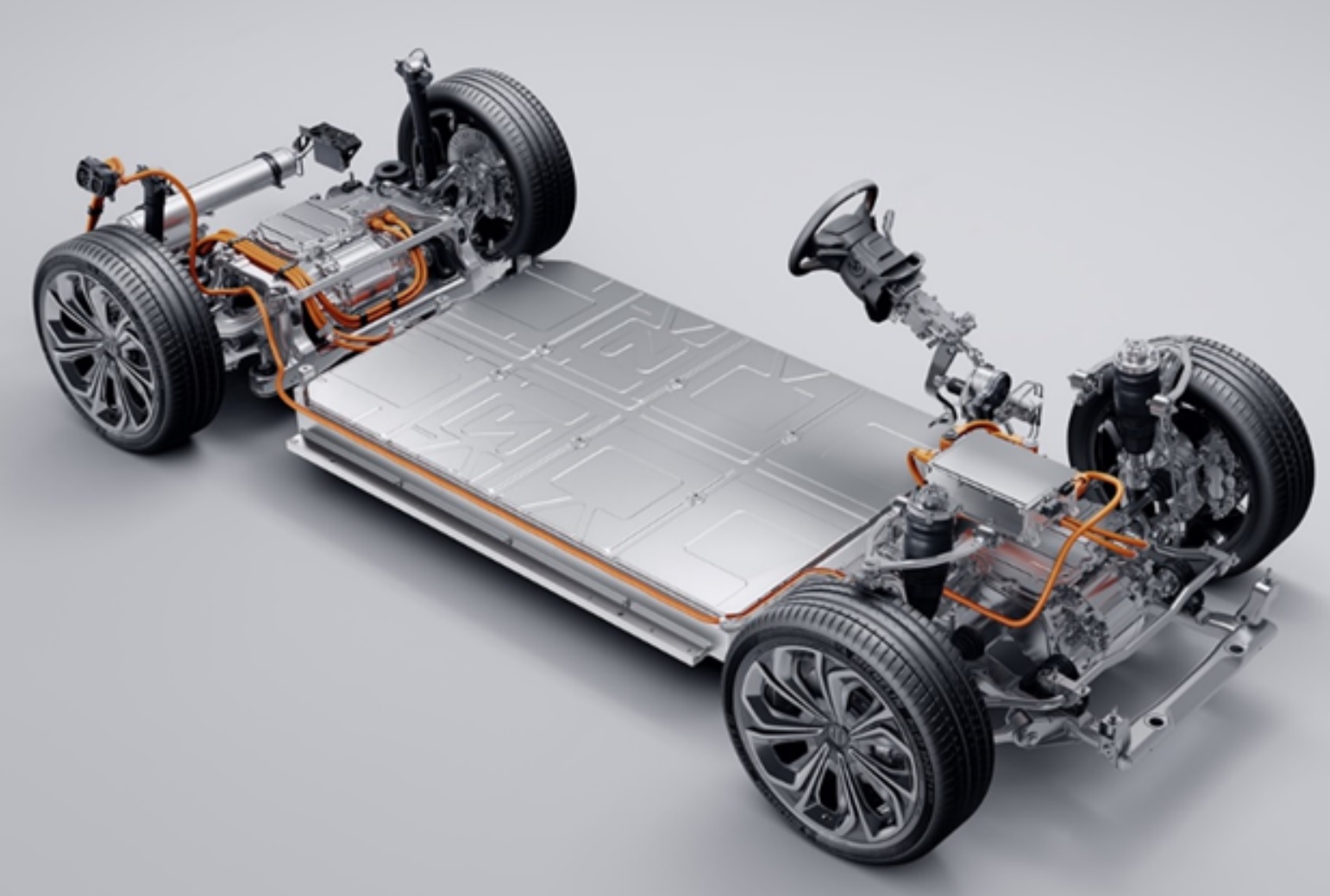

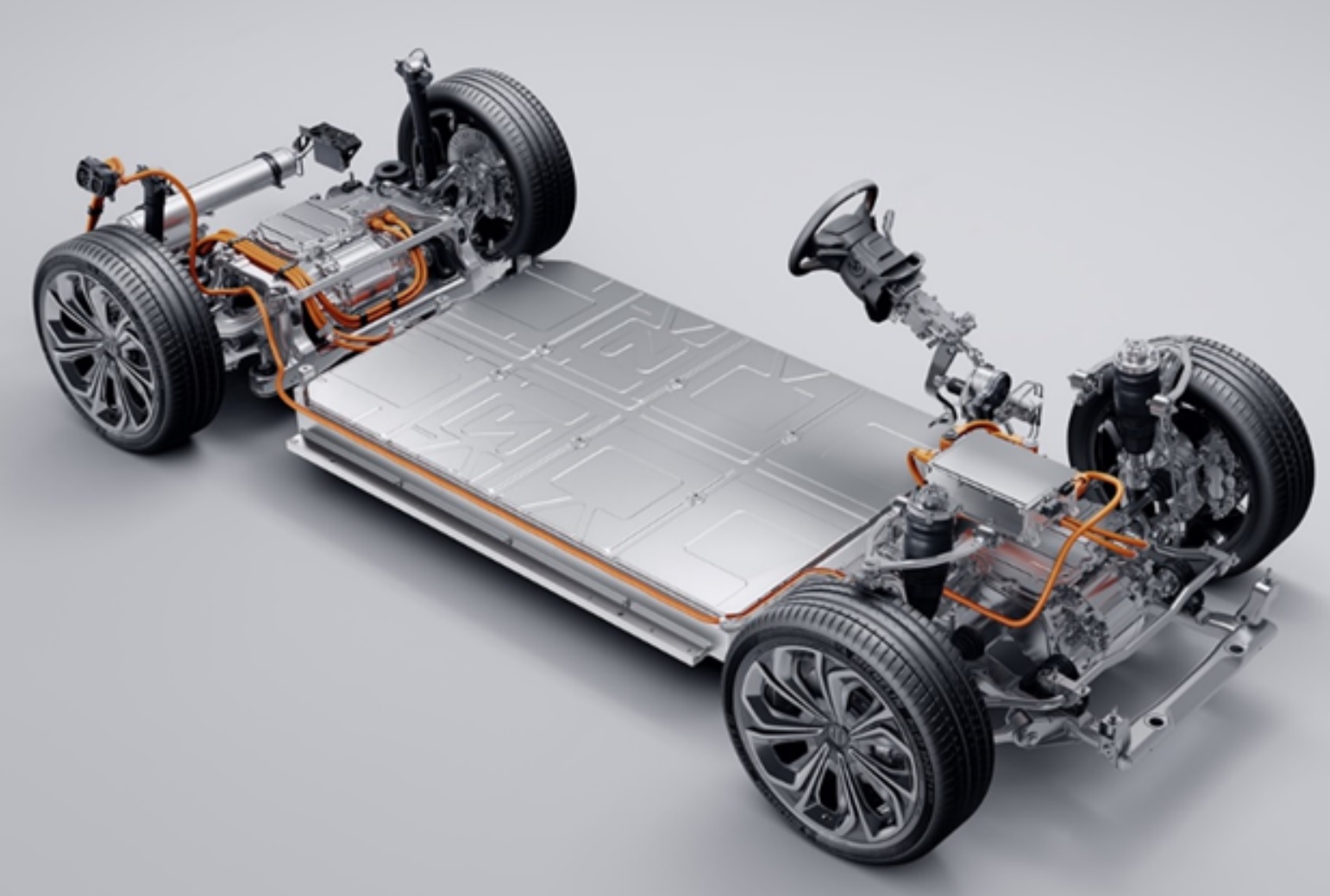

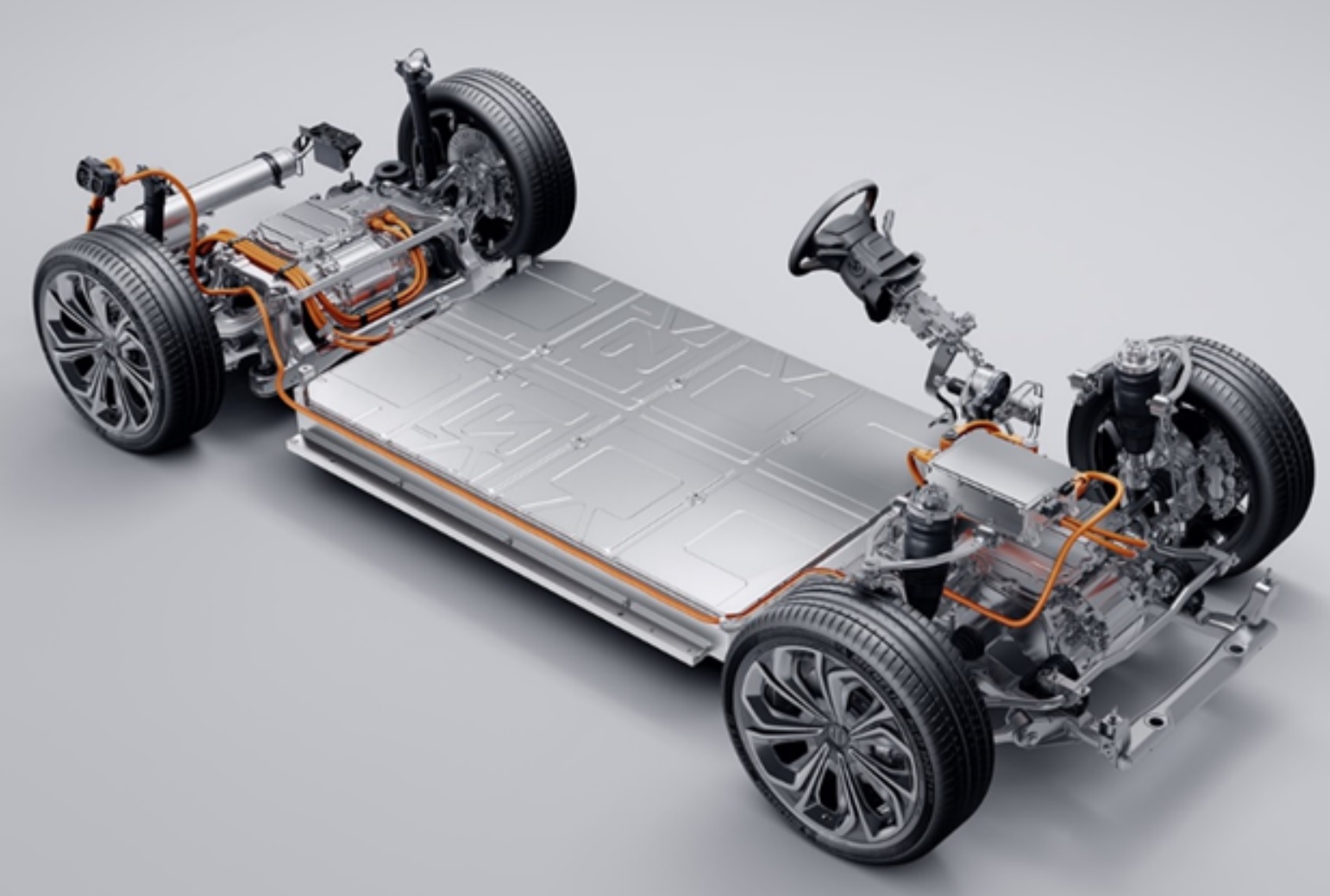

4. 自動車業界におけるMBDの深化

自動車業界はモデルベース開発(MBD)の導入が最も進んでいる分野の一つであり、その進化は目覚ましいものがあります。近年の自動車は「走るコンピュータ」と称されるほど、その機能の多くがソフトウェアによって制御されるようになりました。エンジンやトランスミッションといった従来の機械部品の制御に加え、先進運転支援システム(ADAS)、自動運転、コネクテッドカー、電動化といった新たな技術の登場により、自動車システムの複雑性は爆発的に増大しています。このような背景において、次のようにMBDは自動車開発の「生命線」とも言える存在となっています。

- パワートレイン開発

エンジンやモーター、バッテリー、トランスミッションなどの制御システム開発において、MBDは燃費性能の最適化、排ガス規制への対応、走行性能の向上に貢献しています。様々な運転条件下での挙動をモデル上でシミュレーションし、最適な制御ロジックを効率的に導き出すことが可能です。

- シャシー制御

サスペンション、ブレーキ、ステアリングなどの制御システムもMBDの恩恵を受けています。車両の安定性、乗り心地、操縦性を向上させるための制御アルゴリズムを、仮想環境で繰り返し検証できます。

- 先進運転支援システム(ADAS)と自動運転

これらは特にMBDの真価が発揮される領域です。センサーフュージョン、認識、判断、制御といった複雑なアルゴリズムを、現実世界での膨大なテストを待つことなくシミュレーション上で検証できます。仮想環境で様々な交通状況や危険シナリオを再現し、システムの安全性を徹底的に評価することが不可欠です。

- インフォテインメントシステム

車載インフォテインメントシステムの開発においても、ユーザーインターフェース(UI)やユーザーエクスペリエンス(UX)の検証にMBDが活用されています。ドライバーの操作性や視認性をモデル上で評価し、より直感的で安全なシステム設計に役立てられています。

- E/E(電気・電子)アーキテクチャの進化

自動車のE/Eアーキテクチャは、従来の分散型からドメイン統合型、さらにはセントラルコンピューティング型へと進化しています。MBDはこの複雑なアーキテクチャ全体の設計、各ECU(電子制御ユニット)間の連携、ソフトウェアの統合検証において、その有効性を発揮します。

自動車業界ではMBDをさらに深化させるために、デジタルツイン技術との連携が深化しています。MBDで開発された高精度なモデルは、市場に投入された実車の「デジタルツイン」として機能します。実車から送られる走行データをデジタルツイン上のモデルに入力することで、劣化予測や故障予知、ソフトウェアアップデートによる性能改善効果の事前検証などが可能になり、製品ライフサイクル全体での価値創出に繋がります。これにより開発のリードタイムはさらに短縮され、市場投入される製品の品質と安全性が一層高まることが期待されています。

5. MBD導入における課題と克服策

モデルベース開発(MBD)は多くのメリットをもたらしますが、その導入は決して容易ではありません。いくつかの課題が存在し、これらを克服するための戦略的なアプローチが求められます。

(1)初期投資の大きさ

MBDを導入するためには、高価なシミュレーションツールやモデル作成ツールなどへの投資が必要です。例えば自動車業界でデファクトスタンダードとして広く利用されているMathWorks社の「MATLAB/Simulink」をはじめ、様々な専門ツールが存在します。またツールの導入だけでなく、それらを使いこなすための教育やトレーニングにもコストがかかります。 この克服策としては、段階的な導入を検討し、まずは小規模なプロジェクトや特定の機能開発からMBDを適用することで、投資効果を検証しながら徐々に拡大していくアプローチが有効です。またクラウドベースのMBD環境を利用することで、初期の設備投資を抑えることも可能です。

(2)技術者スキルの再構築と人材育成

MBDでは従来のプログラミングスキルだけでなく、システムモデリング、シミュレーション、制御理論、そして各ツールの専門知識が求められます。既存の技術者がこれらのスキルを習得するには時間と労力がかかり、またMBDに精通した新しい人材の確保も課題となります。この克服策としては、社内での継続的な教育プログラムの実施、外部の専門家やコンサルタントの活用、そして大学や研究機関との連携による人材育成が重要です。またMBDの専門家を育成するだけでなく、チーム全体がMBDの考え方を理解し、協力できるような組織文化の醸成も不可欠です。

(3)組織文化とプロセスの変革

MBDは単なるツールの導入ではなく、開発プロセスそのものを変えるため、従来の開発手法に慣れた組織にとっては大きな抵抗が生じる可能性があります。部門間の連携強化や開発初期段階での仕様確定の重要性など、MBDが求める新しいワークフローへの適応が必要です。この克服策としては、 経営層からの強力なリーダーシップとコミットメントが不可欠です。MBD導入の目的とメリットを明確に伝え成功事例を共有することで、組織全体の意識改革を促します。またMBDに合わせた開発プロセスの再設計と標準化を行い、それを徹底することも重要です。

(4)異なるツールの連携とデータの一貫性

MBDでは、要件管理ツール、モデリングツール、シミュレーションツール、テストツールなど、様々なベンダーのツールが使用されることが多く、これらのツール間のデータ連携や互換性の確保が複雑になることがあります。 この克服策としては、オープンな標準規格(例:FMI/FMU)を積極的に採用してツール間の連携を容易にする努力が求められます。またツールベンダーとの密な連携や、自社でツール連携の仕組みを構築することも検討されます。

これらの課題はMBD導入の障壁となりえますが、適切な計画と戦略をもって取り組むことで、その大きなメリットを享受することが可能になります。

6. MBDの未来展望

モデルベース開発(MBD)は、すでに多くの産業でその有効性が証明されていますが、その進化は止まることなく、未来に向けてさらなる可能性を秘めています。

まず、AI(人工知能)との融合がMBDの次の大きな波となるでしょう。AIはモデルの自動生成、最適化、そして検証プロセスの効率化に貢献すると期待されています。例えば過去の設計データやシミュレーション結果から学習し、最適なモデル構造を提案したり、膨大なシミュレーション結果の中から異常な挙動を自動で検知したりすることが可能になります。これにより開発者はより創造的な作業に集中できるようになり、開発の自動化が一段と進むでしょう。

次にデジタルツインとの連携強化です。デジタルツインとは物理的な製品やシステムを仮想空間に再現したもので、MBDで構築されたモデルがその中核を担います。デジタルツインは製品の設計段階だけでなく運用・保守段階においても、リアルタイムのデータと連携して製品の挙動を予測したり、異常を診断したりすることを可能にします。これにより製品のライフサイクル全体を通じて、MBDの価値がさらに高まります。

またクラウドベースのMBD環境の普及も進むと考えられます。これにより地理的に分散した開発チームがリアルタイムでモデルを共有し、共同で開発を進めることが容易になります。高性能なシミュレーション環境もクラウド上で提供されるため、個々の開発者が高価なハードウェアを所有する必要がなくなり、MBDの導入障壁がさらに低減されるでしょう。

さらにMBDは自動車産業だけでなく、航空宇宙、医療機器、ロボット、スマートシティといった多様な分野への適用が拡大していくと予測されます。これらの分野でもシステムの複雑化と開発期間の短縮、品質向上の要求は共通しており、MBDの持つ仮想検証能力や効率化のメリットは非常に大きいからです。特にIoT(モノのインターネット)デバイスと連携したシステム開発においては、MBDが不可欠な手法となるでしょう。

最終的には、MBDは「システムズエンジニアリング」の中核的な手法として、製品開発のあり方を根本から変革していくと考えられます。要求定義から設計、実装、テスト、そして運用・保守に至るまで、全ての工程がモデルを中心にシームレスに連携し、より高品質で革新的な製品がより迅速に市場に投入される未来が、MBDによって切り拓かれていくことでしょう。

7. まとめ、MBDが切り拓く新たな開発の地平

モデルベース開発(MBD)は、現代の製品開発、特に複雑性が増す自動車産業において、その重要性を確固たるものにしています。開発の初期段階から「モデル」を核として設計、シミュレーション、検証を行うことで、従来の開発手法では避けられなかった多くの課題を解決します。MBDは物理的な試作回数を減らし、手戻りを最小限に抑えることで、開発期間の劇的な短縮とコスト削減を実現します。同時に仮想環境での徹底的な検証が可能となるため、製品の品質と信頼性を飛躍的に向上させることができます。

自動車業界では、パワートレインからADAS、自動運転に至るまで、MBDが不可欠な技術として深く浸透しています。今後もAIやデジタルツインとの融合、クラウド環境の活用が進むことで、MBDはさらに進化し、開発プロセスを一層効率化し、革新的な製品を生み出す原動力となるでしょう。初期投資や人材育成、組織文化の変革といった課題は存在しますが、これらを克服することで得られるメリットは計り知れません。MBDは単なる開発手法に留まらず、未来の製品開発を支える基盤技術として、新たな開発の地平を切り拓き続けています。