現代社会において、企業や個人にとって「信頼」は最も重要な資産の一つです。しかし、このかけがえのない信頼を一瞬にして失墜させる可能性を秘めた「見えない脅威」が存在します。それが、レピュテーションリスクです。デジタル化が進み、情報が瞬時に拡散する現代において、不確かな情報や一つの不祥事が、瞬く間に組織や個人の評価を地に落とし、深刻なダメージを与えることがあります。今回は、このレピュテーションリスクの正体を探り、その発生メカニズム、具体的な事例、そしてそれがもたらす甚大な影響について考察します。さらに、企業や個人が信頼を守り、持続的な発展を遂げるために、いかにしてこのリスクを回避し、予防すべきかについても深く掘り下げていきます。

1. 見えない脅威「レピュテーションリスク」とは

レピュテーションリスクとは、企業や組織、あるいは個人が持つ「評判」や「信用」が、何らかの事象によって毀損され、その結果として事業活動や社会的な立場に悪影響が及ぶ可能性を指します。これは、財務リスクやオペレーショナルリスクといった従来の企業リスクとは異なり、数値化が難しく、その影響範囲や深刻度が予測しにくいという特性を持っています。評判は、顧客、取引先、株主、従業員、そして一般社会といった多様なステークホルダーからの評価の積み重ねによって形成されます。この評価は、製品やサービスの品質、企業の倫理観、社会貢献活動、従業員の態度、情報公開の透明性など、多岐にわたる要素によって構築されます。

レピュテーションリスクが顕在化すると、単なるイメージダウンに留まらず、具体的な損失へと直結します。例えば、顧客離れによる売上減少、株価の下落、優秀な人材の獲得難、金融機関からの融資条件の悪化、さらには行政からの指導や法的措置といった事態に発展することもあります。特にインターネットやソーシャルメディアが普及した現代では、一度拡散された情報は瞬く間に世界中に広がり、その影響は国境を越え、長期にわたって残り続ける可能性があります。不確かな情報や誤解に基づいた批判であっても、それが一度広まってしまえば、信頼を回復するには膨大な時間と労力、そしてコストを要します。レピュテーションリスクは、まさに企業や個人の存続を揺るがしかねない、現代社会における最も重要な「見えない脅威」の一つと言えるでしょう。

実際、デロイト トーマツ グループの調査によれば、多くのグローバル企業の経営者が、自社にとって最も重要な戦略的リスクとして「レピュテーションリスク」を挙げています。これは、レピュテーションリスクがもはや単なる「風評被害」ではなく、経営そのものを揺るがす中核的な課題であると認識されていることを示しています。

2. レピュテーションリスクの発生メカニズムと主な原因

レピュテーションリスクは、多様な要因が複雑に絡み合いながら発生します。そのメカニズムは、まず何らかの「トリガー」となる事象が発生し、それが情報として外部に流出し、社会的な「認知」を得ることで始まります。この認知が広がるにつれて、世論やメディアによる「評価」が形成され、その評価が負の方向に向かうことで、最終的に評判の毀損に至るという流れです。主な原因としては、以下のようなものが挙げられます。

・製品・サービスの品質問題

異物混入、リコール、欠陥品の発生など、消費者の安全や期待を裏切る事態は、企業の信頼を根底から揺るがします。

・不祥事・コンプライアンス違反

データ改ざん、不正会計、ハラスメント、インサイダー取引など、企業倫理に反する行為は、社会からの厳しい批判を招き、企業の信用を失墜させます。

・情報管理の不備・サイバー攻撃

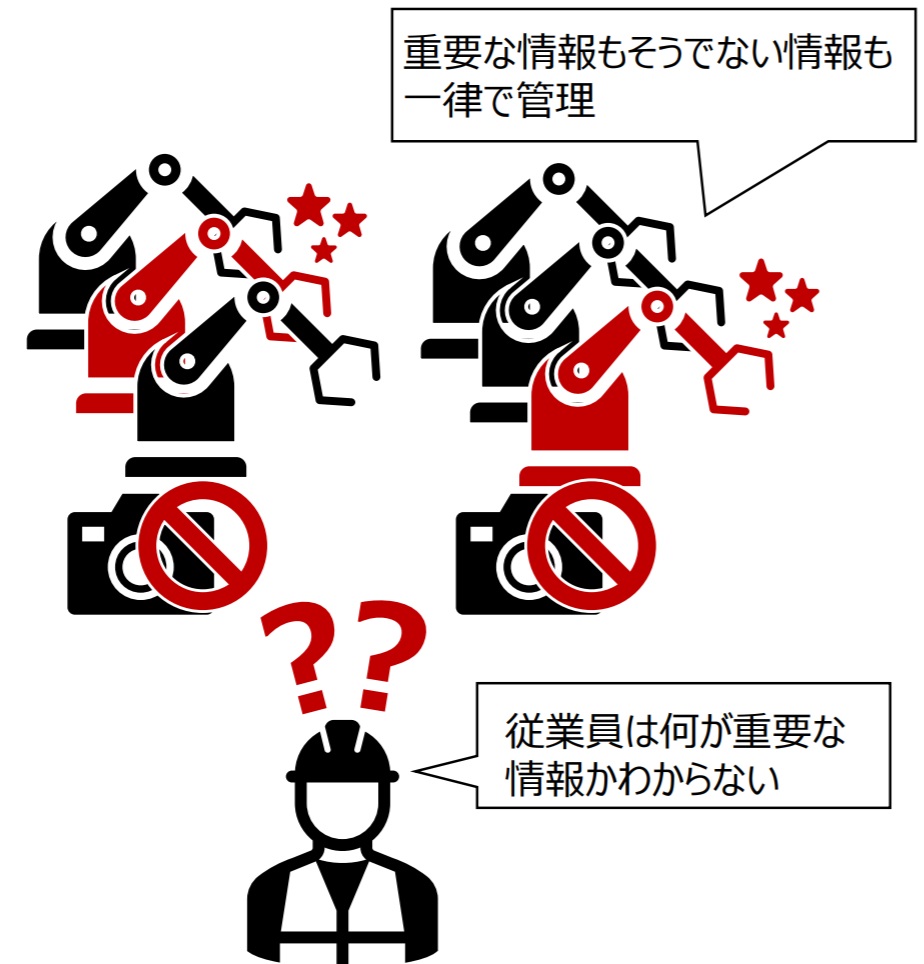

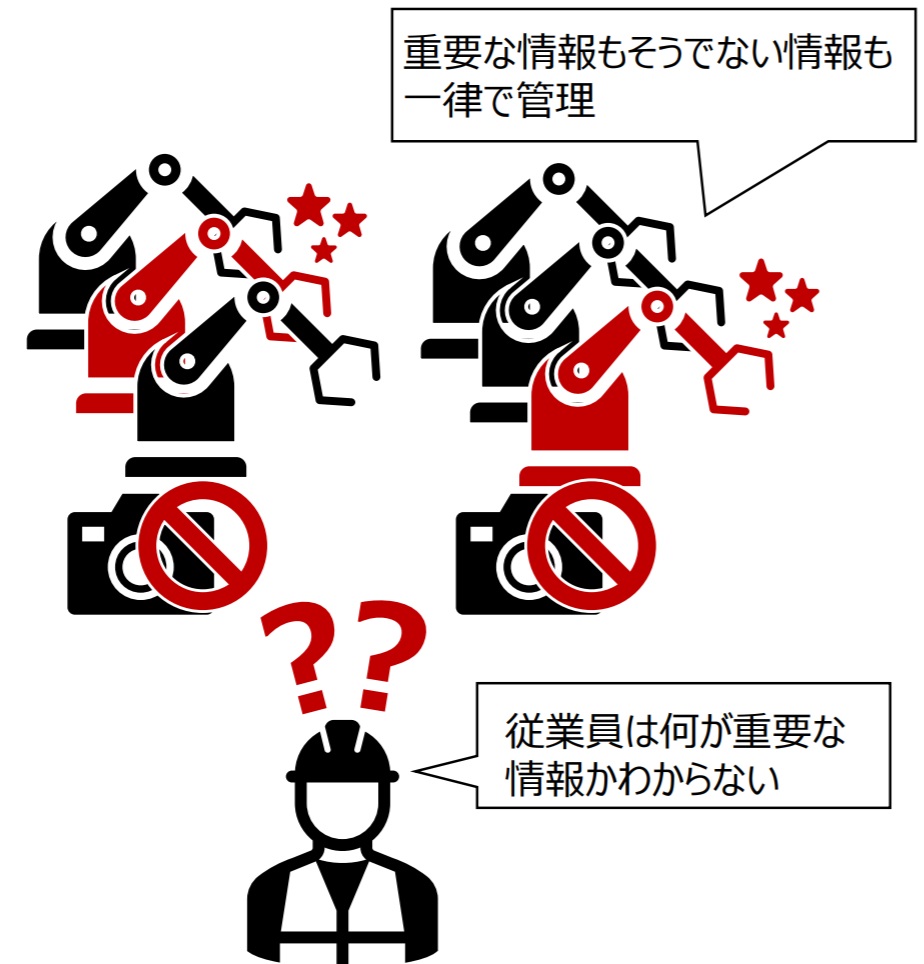

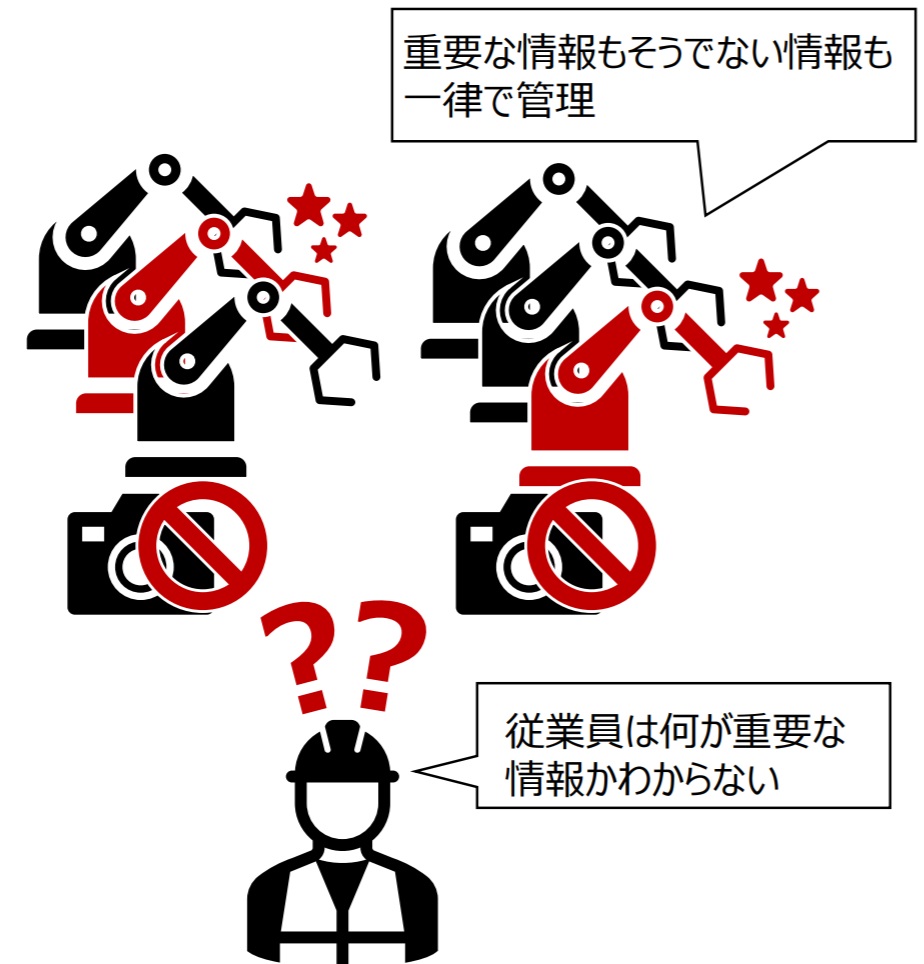

顧客情報の漏洩やシステムダウンは、企業が情報を適切に保護できないという不信感を生み、深刻なレピュテーションダメージを与えます。脅威は外部からのサイバー攻撃だけでなく、内部にいる従業員や元従業員による意図的な情報漏洩も含まれます。経済産業省が示すように、重要情報が内部関係者によって秘匿・持ち出されるリスクは常に存在し、これが発覚した場合、企業の管理体制そのものが問われることになります。

図.従業員への重要情報の秘匿のイメージ【出典】経済産業省(https://www.meti....

現代社会において、企業や個人にとって「信頼」は最も重要な資産の一つです。しかし、このかけがえのない信頼を一瞬にして失墜させる可能性を秘めた「見えない脅威」が存在します。それが、レピュテーションリスクです。デジタル化が進み、情報が瞬時に拡散する現代において、不確かな情報や一つの不祥事が、瞬く間に組織や個人の評価を地に落とし、深刻なダメージを与えることがあります。今回は、このレピュテーションリスクの正体を探り、その発生メカニズム、具体的な事例、そしてそれがもたらす甚大な影響について考察します。さらに、企業や個人が信頼を守り、持続的な発展を遂げるために、いかにしてこのリスクを回避し、予防すべきかについても深く掘り下げていきます。

1. 見えない脅威「レピュテーションリスク」とは

レピュテーションリスクとは、企業や組織、あるいは個人が持つ「評判」や「信用」が、何らかの事象によって毀損され、その結果として事業活動や社会的な立場に悪影響が及ぶ可能性を指します。これは、財務リスクやオペレーショナルリスクといった従来の企業リスクとは異なり、数値化が難しく、その影響範囲や深刻度が予測しにくいという特性を持っています。評判は、顧客、取引先、株主、従業員、そして一般社会といった多様なステークホルダーからの評価の積み重ねによって形成されます。この評価は、製品やサービスの品質、企業の倫理観、社会貢献活動、従業員の態度、情報公開の透明性など、多岐にわたる要素によって構築されます。

レピュテーションリスクが顕在化すると、単なるイメージダウンに留まらず、具体的な損失へと直結します。例えば、顧客離れによる売上減少、株価の下落、優秀な人材の獲得難、金融機関からの融資条件の悪化、さらには行政からの指導や法的措置といった事態に発展することもあります。特にインターネットやソーシャルメディアが普及した現代では、一度拡散された情報は瞬く間に世界中に広がり、その影響は国境を越え、長期にわたって残り続ける可能性があります。不確かな情報や誤解に基づいた批判であっても、それが一度広まってしまえば、信頼を回復するには膨大な時間と労力、そしてコストを要します。レピュテーションリスクは、まさに企業や個人の存続を揺るがしかねない、現代社会における最も重要な「見えない脅威」の一つと言えるでしょう。

実際、デロイト トーマツ グループの調査によれば、多くのグローバル企業の経営者が、自社にとって最も重要な戦略的リスクとして「レピュテーションリスク」を挙げています。これは、レピュテーションリスクがもはや単なる「風評被害」ではなく、経営そのものを揺るがす中核的な課題であると認識されていることを示しています。

2. レピュテーションリスクの発生メカニズムと主な原因

レピュテーションリスクは、多様な要因が複雑に絡み合いながら発生します。そのメカニズムは、まず何らかの「トリガー」となる事象が発生し、それが情報として外部に流出し、社会的な「認知」を得ることで始まります。この認知が広がるにつれて、世論やメディアによる「評価」が形成され、その評価が負の方向に向かうことで、最終的に評判の毀損に至るという流れです。主な原因としては、以下のようなものが挙げられます。

・製品・サービスの品質問題

異物混入、リコール、欠陥品の発生など、消費者の安全や期待を裏切る事態は、企業の信頼を根底から揺るがします。

・不祥事・コンプライアンス違反

データ改ざん、不正会計、ハラスメント、インサイダー取引など、企業倫理に反する行為は、社会からの厳しい批判を招き、企業の信用を失墜させます。

・情報管理の不備・サイバー攻撃

顧客情報の漏洩やシステムダウンは、企業が情報を適切に保護できないという不信感を生み、深刻なレピュテーションダメージを与えます。脅威は外部からのサイバー攻撃だけでなく、内部にいる従業員や元従業員による意図的な情報漏洩も含まれます。経済産業省が示すように、重要情報が内部関係者によって秘匿・持ち出されるリスクは常に存在し、これが発覚した場合、企業の管理体制そのものが問われることになります。

図.従業員への重要情報の秘匿のイメージ【出典】経済産業省(https://www.meti.go.jp/policy/economy/economic_security/best_practice2.0.pdf)

・従業員の不適切な言動

ソーシャルメディア上での軽率な発言や、顧客対応における不手際など、個人の行動が企業の評判に直結する時代です。特にSNSの拡散力は絶大であり、一つの不適切な投稿が炎上し、企業全体に波及するケースも少なくありません。

・環境・社会問題への対応の遅れ

環境汚染、労働問題、人権侵害など、企業の社会的責任(CSR)に対する意識の低さが露呈した場合、消費者や投資家からの評価が著しく低下します。

・災害・事故対応の不備

予期せぬ事態が発生した際の初動対応や情報公開の透明性が欠如していると、企業は無責任であると見なされ、信頼を失うことになります。これらの原因は単独で発生するだけでなく、複合的に作用することで、より深刻なレピュテーションリスクへと発展する可能性があります。

3. 事例から学ぶレピュテーションリスクの衝撃

レピュテーションリスクは、具体的な事例を通じてその衝撃の大きさを理解することができます。ここでは、特定の企業名を挙げずに、典型的な事象とその影響について考察します。

(1)食品メーカーの事例(SNSで拡散した一枚の写真)

ある食品メーカーで、購入者によって製品への異物混入がSNSに投稿されました。その衝撃的な画像は瞬く間に拡散。企業の公式発表が遅れたこともあり、「隠蔽体質だ」との批判が殺到し、大規模な炎上へと発展しました。結果、全商品の自主回収に追い込まれ売上が激減。株価も暴落し、長年築き上げた安全・安心というブランドイメージは地に落ちました。

(2)大手IT企業の事例(従業員一人の過ち)

大手IT企業の協力会社従業員が、顧客データを不正に持ち出し、名簿業者に販売。個人情報流出の規模は数百万件に及び、企業のセキュリティ体制の甘さが露呈しました。連日の報道で企業への不信感は極限に達し、大規模な顧客離れが発生。巨額の賠償金に加え、信頼回復のためのシステム再構築に数十億円の投資を余儀なくされました。。

(3)アパレルブランドの事例(見過ごされた人権問題)

あるアパレルブランドの製品を製造する海外の下請け工場で、強制労働や劣悪な労働環境が人権団体によって告発されました。この事実は「#ボイコット〇〇(ブランド名)」といったハッシュタグと共に世界中に拡散。倫理観を重視する若者世代を中心に大規模な不買運動が起こり、企業の社会的評価は大きく傷つきました。

これらの事例は、レピュテーションリスクが単なる「風評被害」に終わらず、企業の存続を脅かすほどの甚大な影響をもたらすことを示しています。事象の発生そのものだけでなく、それに対する企業の対応の良し悪しが、リスクの拡大を決定づける重要な要素となるのです。

4. レピュテーションリスクがもたらす甚大な影響

レピュテーションリスクが顕在化した場合、企業や個人にもたらされる影響は多岐にわたり、その多くは甚大かつ長期的なものとなります。

(1)経済的損失

製品やサービスの不買運動、顧客離れ、新規顧客獲得の困難により、売上が大幅に減少します。株価の下落は避けられず、企業の市場価値が毀損されます。また、ブランドイメージの低下は、製品単価の引き下げやプロモーション費用の増加を招き、収益性を悪化させます。さらに、訴訟費用、賠償金、リコール費用、そして信頼回復のための広告宣伝費など、多額の追加コストが発生することもあります。金融機関からの信用も低下し、資金調達が困難になるケースも少なくありません。

(2)顧客およびステークホルダーからの信頼喪失

一度失われた信頼は、簡単には取り戻せません。顧客は競合他社へ流れ、取引先は契約の見直しを検討し、株主は投資を引き上げ、従業員は離職を考えるようになります。特に、企業が社会的な責任を果たすことを期待する現代において、不祥事は企業と社会との関係性を根底から揺るがします。

(3)人材確保の困難化

企業の評判が悪化すると、新卒採用や中途採用において、優秀な人材が集まらなくなります。既存の従業員の士気も低下し、離職率が増加する可能性もあります。これは、企業の競争力や将来の成長に直接的な悪影響を与えます。

(4)法的・規制上の問題

不祥事の内容によっては、行政からの業務改善命令、営業停止処分、罰金などの法的措置が取られることがあります。また、消費者団体や競合他社からの訴訟リスクも高まります。

(5)ブランド価値の毀損と長期的な影響

長年培ってきたブランドイメージや企業文化が損なわれ、企業のアイデンティティそのものが揺らぎます。このダメージは短期的な経済的損失以上に回復が難しく、企業の持続可能性に大きな影を落とすことになります。レピュテーションリスクは、まさに企業活動のあらゆる側面に影響を及ぼす、複合的な脅威なのです。

5. レピュテーションリスクの回避と予防策

レピュテーションリスクの回避と予防は、企業や個人が持続的に成長し、信頼を維持するために不可欠です。事後対応だけでなく、未然に防ぐための積極的な取り組みが重要となります。

(1)強固な企業倫理とコンプライアンス体制の確立

全ての従業員が倫理観と法令遵守の意識を高く持ち、それを日々の業務に反映させる文化を醸成することが重要です。定期的な研修を実施し、内部通報制度を整備することで、問題の芽を早期に摘み取る体制を構築します。

(2)製品・サービスの品質管理の徹底

顧客に提供する製品やサービスの品質は、企業の信頼の根幹をなします。厳格な品質管理基準を設け、サプライチェーン全体での品質保証体制を構築することで、不具合の発生を最小限に抑えます。万一問題が発生した際には、迅速かつ誠実な対応が求められます。

(3)情報セキュリティ対策の強化

顧客情報や機密情報の漏洩は、企業の評判に致命的なダメージを与えます。最新のセキュリティ技術を導入するだけでなく、従業員へのセキュリティ意識向上教育を徹底し、定期的な監査を行うことが不可欠です。

(4)ソーシャルメディアポリシーの策定と従業員教育

従業員による不適切なSNS投稿がレピュテーションリスクに繋がるケースが増えています。企業として明確なソーシャルメディアポリシーを策定し、従業員に対してその重要性と適切な情報発信のルールを教育することが重要です。

(5)危機管理体制の構築とシミュレーション

万一の事態に備え、危機管理マニュアルの作成、危機管理チームの編成、そして定期的なシミュレーション訓練を行うことが必須です。これにより、有事の際に迅速かつ適切な情報公開と対応が可能となり、被害の拡大を防ぐことができます。透明性のある情報公開は、信頼回復の第一歩です。

(6)平時からの積極的なコミュニケーションと関係構築

顧客、取引先、メディア、地域社会など、多様なステークホルダーとの良好な関係を平時から築いておくことで、有事の際に理解と協力を得やすくなります。企業の価値観や社会貢献活動を積極的に発信し、ポジティブなイメージを構築することも重要です。

(7)平時からのモニタリング体制(ソーシャルリスニング)の構築

自社や自社製品について、SNSやニュースサイトでどのように語られているかを日常的に監視(ソーシャルリスニング)する体制も重要です。これにより、ネガティブな評判の兆候を早期に発見し、炎上に至る前に対処することが可能になります。

これらの予防策は、単独で機能するものではなく、相互に連携し、継続的に見直しを行うことで、その効果を最大化することができます。レピュテーションリスクは常に変化する脅威であり、企業は常に警戒を怠らず、柔軟に対応していく姿勢が求められます。

6. 個人が直面するレピュテーションリスク(デジタルタトゥー)

レピュテーションリスクは企業だけの問題ではありません。個人においても、SNSでの過去の不適切な発言や写真が、何年も経ってから掘り起こされ、就職活動や人間関係に深刻な影響を及ぼす「デジタルタトゥー」という問題があります。一度ネット上に公開された情報は完全に削除することが困難であり、個人の評判を長期にわたって傷つけ続ける可能性があります。プライバシー設定の見直しや、安易な情報発信を避けるといった、個人レベルでの情報リテラシーが極めて重要になっています。

7. まとめ

レピュテーションリスクは、現代社会において企業や個人が直面する最も深刻な脅威の一つです。デジタル化の進展により情報の拡散速度が増し、一度失われた信頼を取り戻すことは極めて困難であり、その影響は経済的損失、顧客離れ、人材流出、法的問題、そしてブランド価値の毀損といった多岐にわたる甚大なものとなります。

しかし、この見えない脅威は、適切な予防策と危機管理体制を構築することで、そのリスクを最小限に抑えることが可能です。強固な企業倫理、徹底した品質管理、情報セキュリティの強化、従業員教育、そして平時からの積極的なコミュニケーションは、信頼を築き、守るための重要な柱となります。レピュテーションリスクへの対応は、単なるリスク管理に留まらず、企業が社会の一員として責任を果たし、持続的な成長を遂げるための不可欠な経営課題であると言えるでしょう。信頼は一朝一夕には築けませんが、一瞬にして失われる可能性があります。常にその重要性を認識し、日々の活動を通じて信頼の維持・向上に努めることが、企業と個人の未来を守る鍵となります。