1. 後発企業の成功の秘訣:後発優位を活かす5つのポイント

新規事業創出商品開発や新規事業のスタートでは、しばしば後発になることがありますが、それが絶望的な状況を意味するわけではありません。実際に後発企業には有利な側面もあります。以下の視点を考慮すると、後発企業にとって有利な点が見えてきます。

① 需要の不確実性の判断ができる

後発企業は、先発企業が新商品を市場に投入している過程を観察することで、需要の不確実性を正確に把握できます。先発企業の市場形成に関する情報を元に、後発企業は市場の規模や需要の可能性を推測することができます。このようにして、後発企業はリスクを低減しつつ効果的な製品開発を行えるのです。

② プロモーションコストの低減

後発企業は、先発企業が既に行ったプロモーション活動を活用することで、販促コストを削減できます。先発企業が行った広告や宣伝活動により、商品の認知度が高まっているため、後発企業はそれを基にした販売戦略を展開することができます。

③ 研究開発コストを低く抑えられる

後発企業は、先発企業の研究開発データや知識を参考にすることで、コストを抑えつつ効果的な開発が可能です。先行企業の論文情報や特許情報、関連研究機関とのヒアリングなどを活用し、後発企業は既存の知見に基づいて効率的な研究開発を進めることができます。

④ 顧客の変化に対応しやすい

後発企業は市場に投入された商品の実際の使用状況や顧客の要望を観察し、迅速に対応できます。先行企業が既に存在する商品の改善や顧客の変化への対応は、既存製品との関係性から制約を受けることがありますが、後発企業は柔軟に新たな要望に応えることができます。

⑤ 技術面での不確実性に対応できる

後発企業は、先行企業が発売後に生じた技術的な問題や不具合から学び、リスクを回避できます。例えば、先行企業が既に発売した商品において技術的な不具合が発生した場合、後発企業はその問題を回避したり、改善したりすることができます。こうして、後発企業は先行企業が抱える技術面の不確実性を回避し、より信頼性の高い製品を提供することが可能です。

これらの視点を念頭に置くことで、後発企業が有利な立場を活かし、成功に向けて大きく前進することができるでしょう。

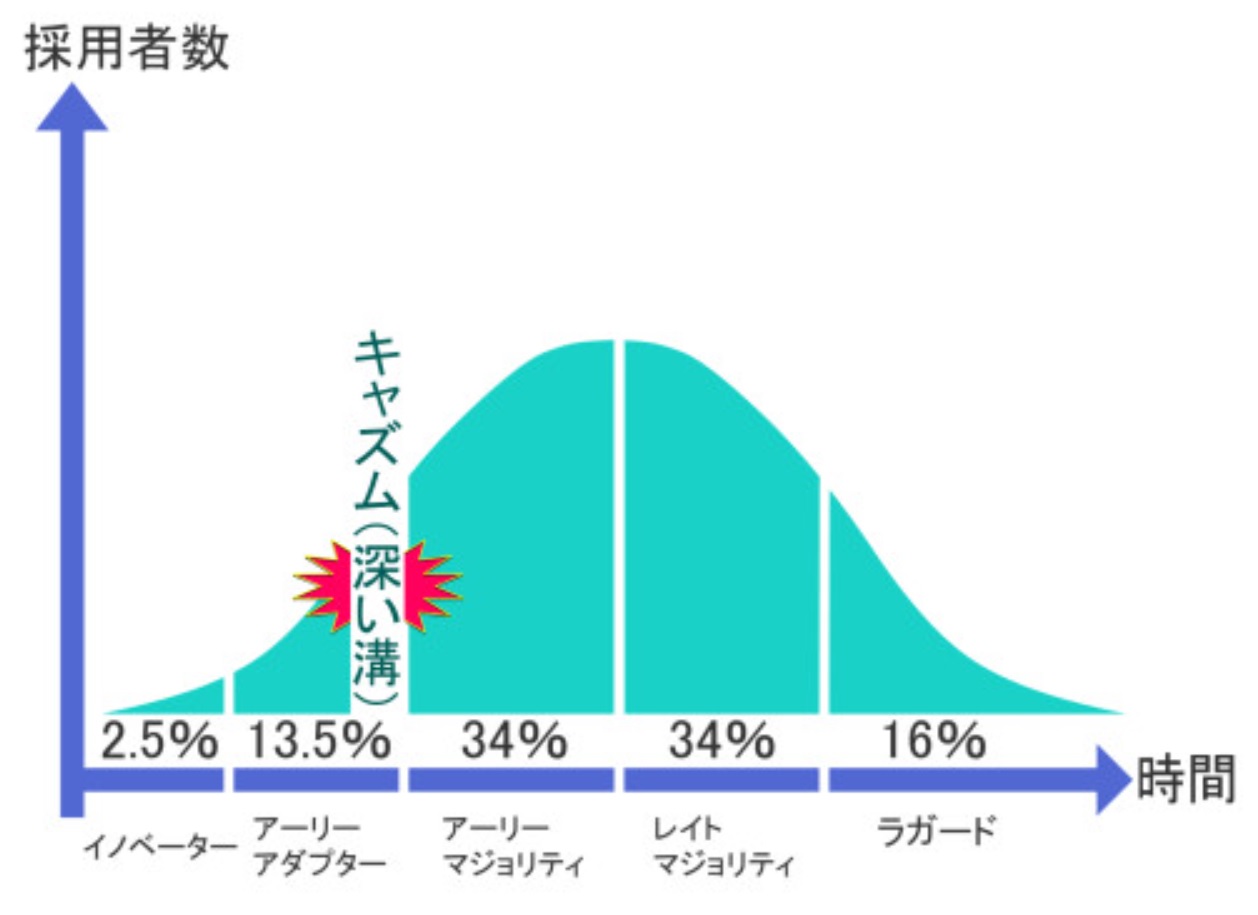

2. キャズムを利用して後発での市場参入を有利にする

キャズムとは、新しい製品や技術が市場に導入される際に生じる市場の段階差を指します。新しい製品や技術は最初は限られた先駆者や革新的な顧客によって受け入れられ、これを「早期市場」と呼びます。この段階では製品に興味を持ち、新しいものを試すことに積極的な先駆者たちが存在します。

しかし、一般の顧客層には新しいものへの受け入れに慎重な傾向があります。新しい製品や技術に対して疑問を持ち、リスクを避けるために慎重になるのです。この一般の顧客層を「主流市場」と呼びます。

キャズムは、この「早期市場」と「主流市場」の間に大きなギャップ(下図)があることを示しています。このギャップが存在するため、新しい製品や技術が「早期市場」から「主流市場」へと広く普及することが難しくなるのです。

後発企業がキャズムを活用する方法は、先行企業が開拓した市場をよく分析し、先駆者の成功や失敗から学び取ることです。また、一般の顧客層のニーズをよく理解し、先駆者がカバーしきれなかったニーズに焦点を当てることも重要です。

...