連関図法とは、キーワードからわかりやすく解説

1. 連関図法とは

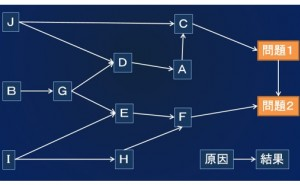

連関図法とは、複雑な事象に関して「原因→結果」という矢印を付してゆく事で全体を整理する方法です。 事象が複雑に絡み合った近年の問題では、多くの要因を検討する必要がありますが、たまたま目についた項目から手をつけてしまうことがよくあるものです。 全ての項目、要因を原因→結果の関係で整理する事で、真の原因に手を打ち、効果的に対処することが可能になるほか、作成する過程で気づかなかった要因を発見する契機ともなります。

2. 連関図法のガイドラインの持つ意味

連関図法の場合は、個々のデータ間の論理的関連を矢線の結合で徹底的に追求することにより、解析者の脳裏において、不足情報の補填と問題の核心の絞り込みがなされるが、そのプロセスは、明確な形としては連関図上には現れてこないのです。したがって、連関図法の場合ガイドラインの位置づけは“解析者を挫折することなく問題解決の糸口をつかむところまでガイドするための手段”ということになり、親和図法と大きく違うのです。それゆえ、連関図法の場合はガイドラインをクリアしただけでは手法の使命達成とはいかず、「不足情報の補填」と「問題点の絞り込み」を、解析結果(連関図)との関連において別途明確にする必要がある。この点は、連関図をスタッフワークに適用する場合の重要なポイントです。

3. 連関図の解析結果のまとめ

このステップの狙いは、解析結果とリポートの橋渡しなので、特段のニーズがなければ、きちんとした形のリポートにする必要はないでしょう。ただ、解析時に頭に浮かんだ、リポートに反映したい事項などを、メモ程度でよいから記憶の新しいうちに書きとめておくとリポートの作成が楽であるのです。

かけた時間と熟成度指数との関係、カードのレイアウトの仕方、6種類のカードの選び方など、連関図活用上のポイントに類する点について、記憶の新しいうちにレビューし、次回トライしてみたいことも含めて記録しておくと、その繰り返しの中で、自分流の活用ノウハウが確立され、それ以降の活用効率が高くなるので、トライされることをお勧めします。

4. 連関図法の具体的な作成ステップ

連関図法を効果的に活用するためには、その具体的な作成手順を理解することが不可欠です。手順は大きく分けて、問題の特定と整理、原因と結果の特定、そして図の完成と分析の三段階に分かれます。

まず、問題の特定と整理です。この初期段階では、まず解決したい、または分析したい中心となる問題や事象を明確にします。この問題は、親和図法や特性要因図などで既に整理された結果を用いると、よりスムーズに進められます。問題に関連する全ての情報や要因をブレインストーミングやカード方式で漏れなく出し尽くします。このとき、抽象的ではなく具体的な表現でカードに書き出すことが重要です。次に、これらのカードを大まかな関連性に基づいて配置し、全体像を把握します。

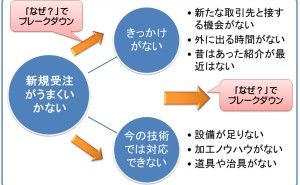

次に、いよいよ原因と結果の特定に入ります。これが連関図法の核となる部分です。配置したカード群を見て、「この事象が起こると、次にどの事象が起こるか?」という因果関係を徹底的に追及し、矢印(矢線)で結びつけていきます。矢印は必ず「原因」から「結果」へと一方向に引かれます。複数の事象が一つの結果の原因となることもあれば、一つの事象が複数の結果を引き起こすこともあります。この作業を参加者全員で議論しながら進めることで、個々人の持つ情報や認識が共有され、より多角的な視点から因果関係が洗い出されます。ここで重要なのは、論理的関連性にこだわることです。感情論や推測ではなく、「なぜそうなるのか」という問いを繰り返すことで、見落とされていた真の要因や、問題の深層に潜む構造が明らかになっていきます。この作業を通じて、「不足情報の補填」が行われ、より強固な論理構造が構築されます。

最後に、図の完成と分析です。全ての事象間に矢印が引かれ、論理的なつながりが網羅されたら、連関図は完成です。完成した図を客観的に眺め、特に注目すべき点を見つけ出します。分析のポイントは、矢印が集中している箇所です。

矢印が集中して入ってくる事象は、多くの問題の結果となっている、つまり最終的な現象や主要な課題であることが多いです。逆に、矢印が集中して出ていく事象は、多くの問題の原因となっている、つまり真の原因やボトルネックである可能性が高いです。この「真の原因」と特定された事象こそが、最も優先的に対策を講じるべき対象となります。連関図法は、単に事実を整理するだけでなく、この真の原因の絞り込みに最大限の効果を発揮する手法なのです。複雑なネットワークの中から、最も影響力の大きな要因を見つけ出し、そこに集中的にリソースを投入することで、問題解決の効率は飛躍的に向上します。

5. 連関図法の適用事例と応用

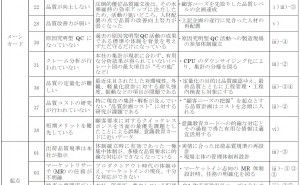

連関図法は、その性質上、複雑な要因が絡み合う問題の解決に特に力を発揮します。具体的には、品質管理分野における不良原因の究明や、サービス業での顧客満足度低下の要因分析、企業の組織構造上の課題や業務プロセスの非効率性の特定など、多岐にわたる分野で活用されています。

例えば、顧客満足度低下という問題があった場合、連関図法を用いると、表層的な「接客態度が悪い」という要因だけでなく、その奥にある「従業員の教育不足」「過剰な業務負担」「人事評価制度の不透明さ」といった、相互に絡み合う根本的な要因を体系的に炙り出すことが可能になります。もし、表層的な「接客態度改善研修」だけを行っても、根本原因である「過剰な業務負担」が放置されていれば、問題の再発は避けられません。連関図は、問題の連鎖を可視化し、どこに介入すべきかを明確に示してくれる羅針盤となるのです。

また、連関図法は、単発の問題解決だけでなく、戦略策定や未来予測のツールとしても応用可能です。ある戦略を実行した際に、それが企業内の様々な要素(組織風土、人材、技術、財務、市場など)にどのような連鎖的な影響を及ぼすかをシミュレーションすることで、潜在的なリスクや予期せぬ効果を事前に洗い出すことができます。これは、単なる直線的な思考では見つけにくい二次的、三次的な影響を予測し、より盤石な戦略を構築するために役立ちます。

連関図法を成功させるカギは、参加者の多角的かつ深い洞察を引き出すことにあります。多様な知識と経験を持つメンバーを集め、それぞれが持つ情報をオープンにし、徹底的な議論を通じて真の原因を追求するプロセスこそが、この手法の最大の価値を生み出します。そして、作成された図は、関係者間の問題認識の共有を促し、全員が同じ目標に向かって協力するための強力なコミュニケーションツールとなるのです。作成後に、特定された「真の原因」に対する具体的な対策を立案し、その実行計画に落とし込むことで、連関図法は初めてその使命を達成したと言えるでしょう。