「グリーンインフラ」という言葉を知っていますか? これは、公園の木々や川の流れといった自然の力を、防災や環境問題の解決に役立てる新しい考え方です。この記事を読めば、以下の点がスッキリわかります。

- グリーンインフラの基本的な意味と、従来のインフラ(グレーインフラ)との違い

- 私たちの生活を豊かにする驚きの効果(防災、健康、経済など)

- 国内外で進むユニークな取り組み事例

難しそうに聞こえるかもしれませんが、実は私たちの身近な暮らしや、未来の社会を考える上で非常に重要なキーワードです。専門用語をできるだけ使わず、わかりやすく解説します。

1. 現代社会の課題とグリーンインフラの概念

(1)都市化と気候変動がもたらすリスク

急速な都市化は、生活の利便性を向上させた一方で、多くの環境問題を引き起こしました。アスファルトやコンクリートで覆われた都市は、熱を蓄積しヒートアイランド現象を悪化させます。また、雨水の浸透を妨げることで、集中豪雨の際に都市型洪水を誘発するリスクを高めています。さらに、自然の緑地が減少することで、生物の生息地が失われ、生態系のバランスが崩れています。気候変動はこれらの問題をさらに加速させており、異常気象や自然災害の頻発は、都市の脆弱性を露呈させています。これらのリスクは、都市に住む人々の安全と健康を脅かすだけでなく、経済活動にも大きな打撃を与える可能性を秘めています。

(2)「グレーインフラ」の限界

都市化の進展とともに整備されてきたのが、コンクリートや鋼鉄などの人工的な素材で造られた「グレーインフラ」です。道路、ダム、堤防、下水道などがこれにあたります。これらは社会の発展に不可欠な役割を果たしてきましたが、その一方で限界も明らかになってきました。大規模なグレーインフラの建設には多額の費用と時間がかかり、維持管理にも膨大なコストを要します。また、一度完成すると、その後の環境変化や社会ニーズの変化に柔軟に対応することが難しいという課題があります。例えば、想定を超える豪雨に対して、より大規模な堤防を建設するだけでは、コスト面でも環境面でも持続可能な解決策とは言えません。

(3)自然の力を活用する「グリーンインフラ」とは

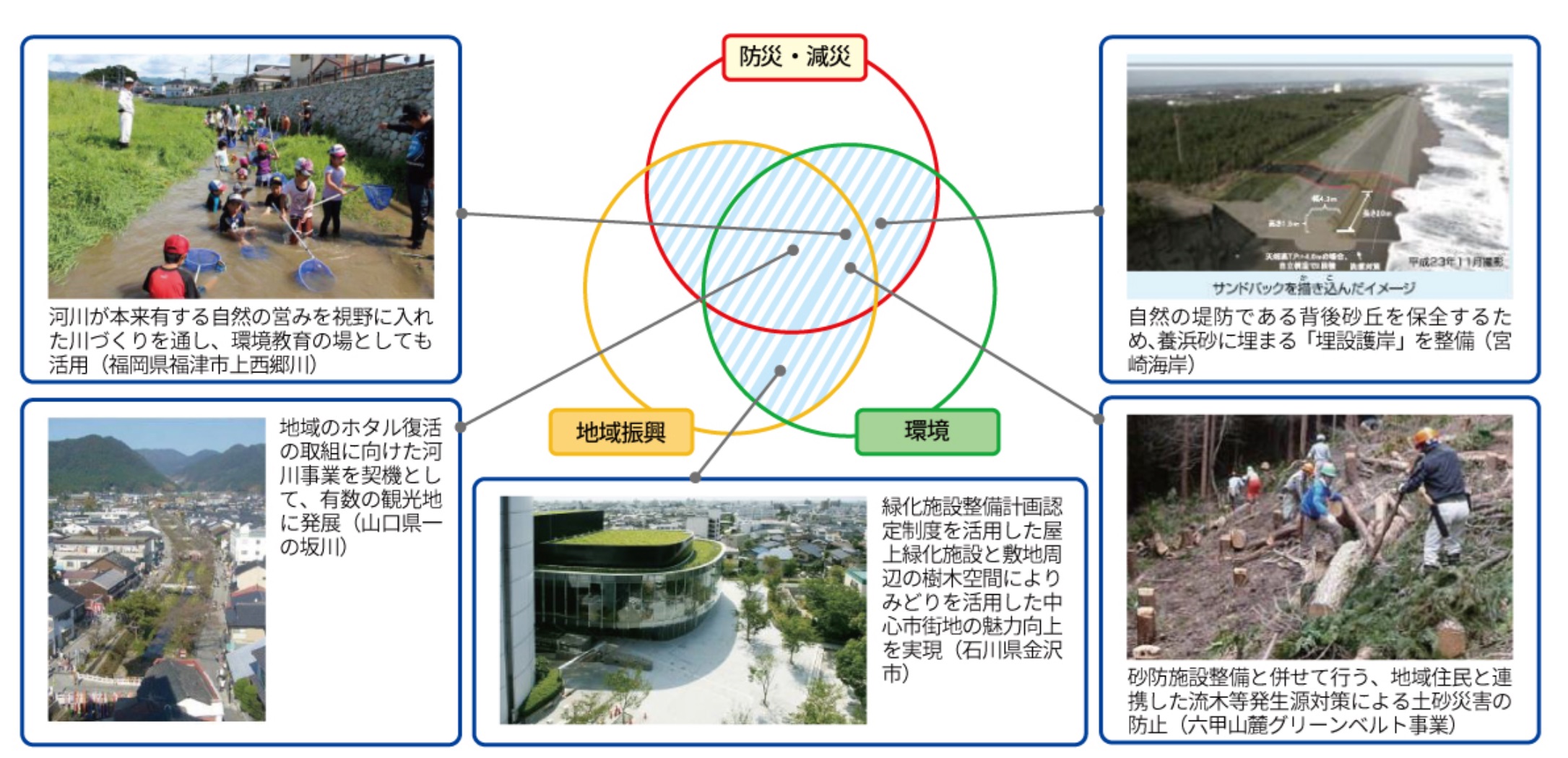

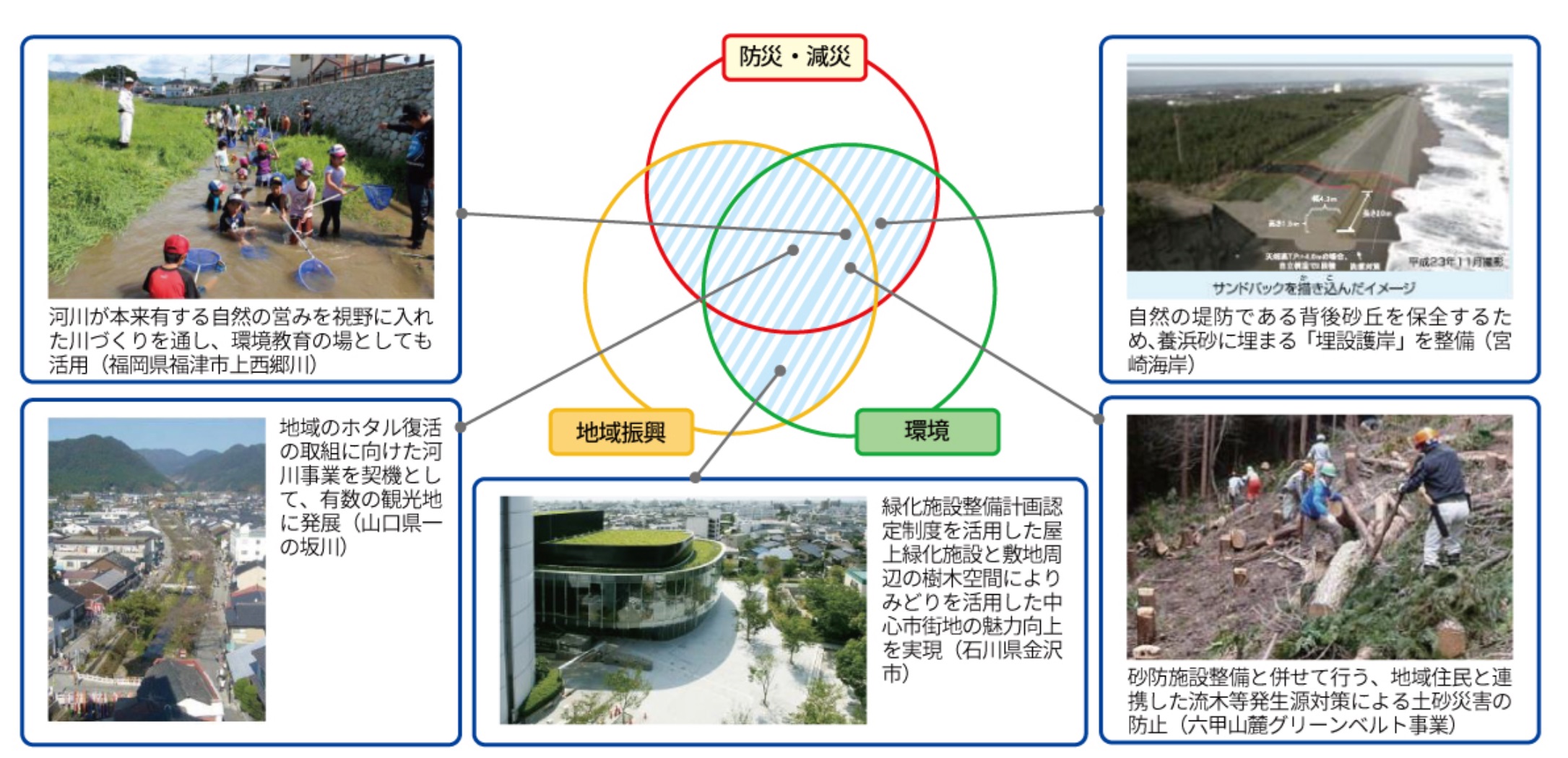

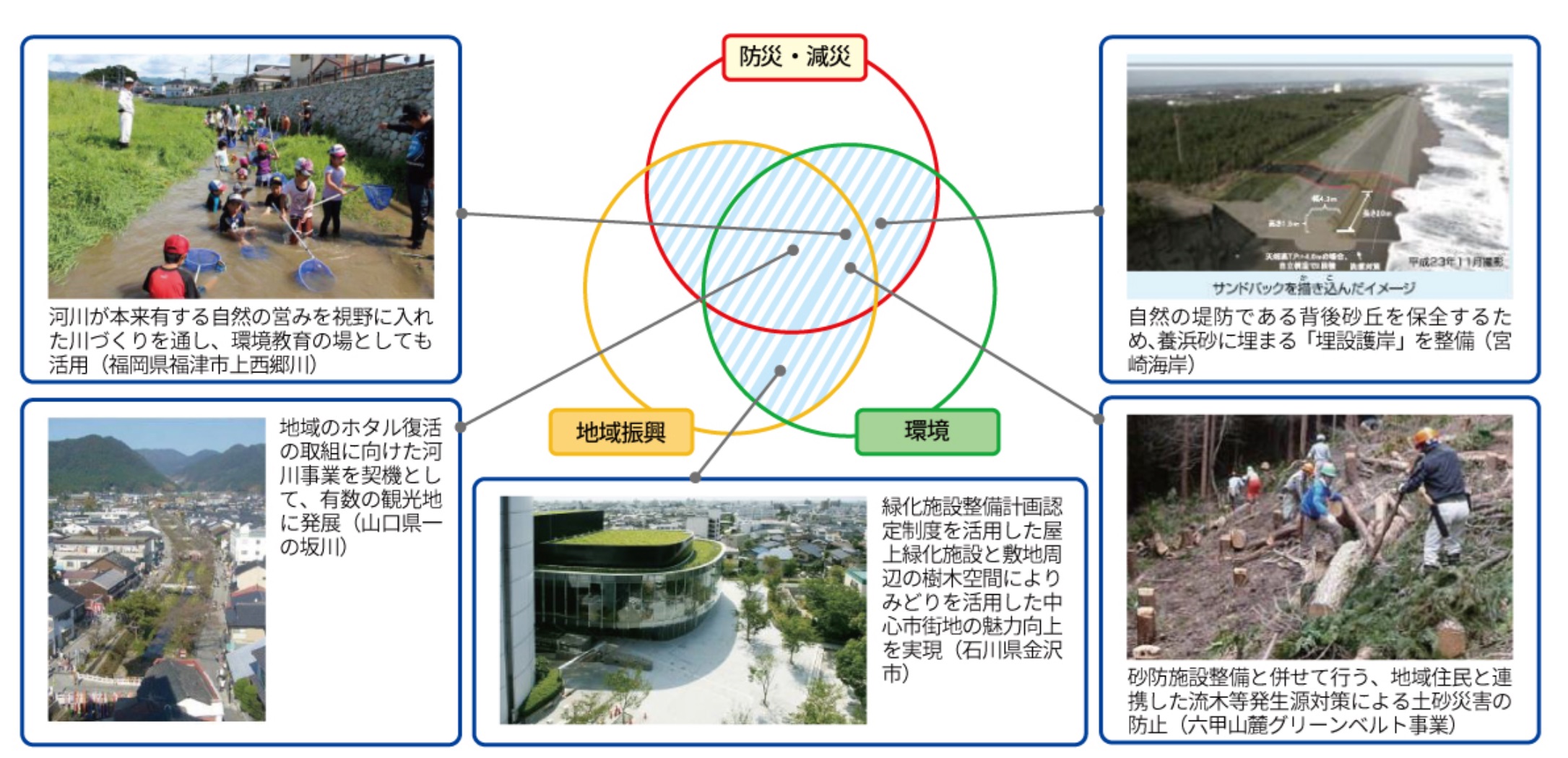

このようなグレーインフラの限界を補完し、新たな価値を創造する考え方がグリーンインフラです。グリーンインフラとは、森林や公園、田畑、河川、屋上緑化といった自然が持つ機能を、社会や経済のインフラとして積極的に活用しようとするものです。これは、単に緑を増やすことにとどまらず、自然のプロセスを理解し、それを都市計画や土地利用に組み込むことで、防災、環境保全、景観形成、健康増進といった複数の効果を同時に生み出すことを目指します。この概念は、自然を単に「保護すべきもの」として捉えるのではなく、下図のように「社会を支えるインフラとして賢く活用すべきもの」として再定義する、大きなパラダイムシフトなのです。

図. グリーンインフラが持つ多様な機能のイメージ【出典】国土交通省「グリーンインフラポータルサイト」

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_fr_000143.html

2. グリーンインフラの多角的効果

グリーンインフラには、主に以下の3つの効果が期待されています。

- 防災・減災効果・・・ 豪雨時の浸水を防いだり、津波の勢いを和らげたりします。

- 環境保全効果・・・・ ヒートアイランド現象を緩和し、生物の住処を守ります。

- 地域振興効果・・・・ 景観が向上し、人々の健康増進や新たな産業創出にも繋がります。

(1)防災・減災効果

グリーンインフラは、自然が本来持つ防災機能を最大限に引き出すことで、災害に強い社会を構築します。例えば、雨水を一時的に貯留・浸透させる機能を持つ保水性のある公園や透水性舗装は、都市型洪水の発生を抑制する効果があります。また、海岸に広がるマングローブ林や沿岸の森林は、津波や高潮のエネルギーを吸収し、被害を軽減する緩衝帯としての役割を果たします。さらに、都市部の緑地は、地震発生時の延焼を食い止める防災空間や、避難場所としての機能も持ちます。これらの...

「グリーンインフラ」という言葉を知っていますか? これは、公園の木々や川の流れといった自然の力を、防災や環境問題の解決に役立てる新しい考え方です。この記事を読めば、以下の点がスッキリわかります。

- グリーンインフラの基本的な意味と、従来のインフラ(グレーインフラ)との違い

- 私たちの生活を豊かにする驚きの効果(防災、健康、経済など)

- 国内外で進むユニークな取り組み事例

難しそうに聞こえるかもしれませんが、実は私たちの身近な暮らしや、未来の社会を考える上で非常に重要なキーワードです。専門用語をできるだけ使わず、わかりやすく解説します。

1. 現代社会の課題とグリーンインフラの概念

(1)都市化と気候変動がもたらすリスク

急速な都市化は、生活の利便性を向上させた一方で、多くの環境問題を引き起こしました。アスファルトやコンクリートで覆われた都市は、熱を蓄積しヒートアイランド現象を悪化させます。また、雨水の浸透を妨げることで、集中豪雨の際に都市型洪水を誘発するリスクを高めています。さらに、自然の緑地が減少することで、生物の生息地が失われ、生態系のバランスが崩れています。気候変動はこれらの問題をさらに加速させており、異常気象や自然災害の頻発は、都市の脆弱性を露呈させています。これらのリスクは、都市に住む人々の安全と健康を脅かすだけでなく、経済活動にも大きな打撃を与える可能性を秘めています。

(2)「グレーインフラ」の限界

都市化の進展とともに整備されてきたのが、コンクリートや鋼鉄などの人工的な素材で造られた「グレーインフラ」です。道路、ダム、堤防、下水道などがこれにあたります。これらは社会の発展に不可欠な役割を果たしてきましたが、その一方で限界も明らかになってきました。大規模なグレーインフラの建設には多額の費用と時間がかかり、維持管理にも膨大なコストを要します。また、一度完成すると、その後の環境変化や社会ニーズの変化に柔軟に対応することが難しいという課題があります。例えば、想定を超える豪雨に対して、より大規模な堤防を建設するだけでは、コスト面でも環境面でも持続可能な解決策とは言えません。

(3)自然の力を活用する「グリーンインフラ」とは

このようなグレーインフラの限界を補完し、新たな価値を創造する考え方がグリーンインフラです。グリーンインフラとは、森林や公園、田畑、河川、屋上緑化といった自然が持つ機能を、社会や経済のインフラとして積極的に活用しようとするものです。これは、単に緑を増やすことにとどまらず、自然のプロセスを理解し、それを都市計画や土地利用に組み込むことで、防災、環境保全、景観形成、健康増進といった複数の効果を同時に生み出すことを目指します。この概念は、自然を単に「保護すべきもの」として捉えるのではなく、下図のように「社会を支えるインフラとして賢く活用すべきもの」として再定義する、大きなパラダイムシフトなのです。

図. グリーンインフラが持つ多様な機能のイメージ【出典】国土交通省「グリーンインフラポータルサイト」

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_fr_000143.html

2. グリーンインフラの多角的効果

グリーンインフラには、主に以下の3つの効果が期待されています。

- 防災・減災効果・・・ 豪雨時の浸水を防いだり、津波の勢いを和らげたりします。

- 環境保全効果・・・・ ヒートアイランド現象を緩和し、生物の住処を守ります。

- 地域振興効果・・・・ 景観が向上し、人々の健康増進や新たな産業創出にも繋がります。

(1)防災・減災効果

グリーンインフラは、自然が本来持つ防災機能を最大限に引き出すことで、災害に強い社会を構築します。例えば、雨水を一時的に貯留・浸透させる機能を持つ保水性のある公園や透水性舗装は、都市型洪水の発生を抑制する効果があります。また、海岸に広がるマングローブ林や沿岸の森林は、津波や高潮のエネルギーを吸収し、被害を軽減する緩衝帯としての役割を果たします。さらに、都市部の緑地は、地震発生時の延焼を食い止める防災空間や、避難場所としての機能も持ちます。これらの機能は、大規模なコンクリート構造物では実現が難しい、自然の回復力と適応力を活かした、しなやかで強靭な社会づくりに貢献します。

(2)環境保全効果

グリーンインフラは、環境保全にも多大な効果をもたらします。都市の屋上緑化や壁面緑化は、建物の表面温度上昇を抑え、ヒートアイランド現象の緩和に貢献します。ある研究では、壁面緑化によって建物の壁面温度が最大で約10℃低下したという報告もあり、夏の冷房負荷を軽減する効果も期待されています。また、植物は光合成を通じて二酸化炭素を吸収し、都市の空気質を改善します。さらに、緑地や水辺空間は、様々な生物にとって重要な生息地となり、都市における生物多様性の保全に寄与します。例えば、河川の多自然川づくりや、里山のような生態系を復元することは、地域固有の動植物を守り、豊かな自然環境を取り戻すことにつながります。これらの取り組みは、都市の快適性を高めるだけでなく、地球規模の環境問題である気候変動対策や生物多様性保全にも貢献するものです。

3. 日本におけるグリーンインフラの変遷

(1)伝統的な知恵と技術

日本には古くから、自然の力を巧みに利用するグリーンインフラの考え方が根付いていました。例えば、里山は、人々の生活と密接に結びつきながら、食糧生産、薪炭供給、そして治水・治山といった多岐にわたる機能を持つ、まさに複合的なグリーンインフラでした。また、棚田は、美しい景観を形成するだけでなく、雨水をゆっくりと浸透させることで下流の洪水を防ぐ役割も果たしていました。さらに、江戸時代には、都市の緑地や水路を巧みに配置することで、快適な都市環境を維持する工夫が凝らされていました。これらの伝統的な知恵は、自然を単なる資源としてではなく、生活の一部として捉え、共生する姿勢を示しています。

(2)高度経済成長期とグレーインフラへの偏重

戦後の高度経済成長期、日本は経済の発展を最優先課題とし、大規模なグレーインフラの整備を急速に進めました。工業地帯や宅地造成のための森林伐採、河川の直線化、道路網の整備などが全国で進められました。これにより、物流の効率化や都市機能の向上が図られましたが、その一方で、多くの里山が失われ、河川の生態系が破壊されるなど、自然環境への負荷が大きくなりました。この時期は、自然の力に頼るよりも、コンクリートや鉄筋といった人工物で自然を制御・克服しようとする考え方が主流となり、伝統的なグリーンインフラの知恵は一時的に影を潜めました。

(3)現代における再評価と政策転換

阪神・淡路大震災や東日本大震災といった大規模な自然災害の経験、そして気候変動による異常気象の増加を背景に、グレーインフラへの過度な依存に対する見直しが進みました。同時に、生物多様性保全や持続可能な開発目標(SDGs)といった国際的な潮流も、自然の多機能性を再評価する機運を高めました。2015年、国土交通省の社会資本整備審議会からグリーンインフラを推進する提言がなされたことを契機に、国レベルでの取り組みが本格化しました。2020年には「第2次グリーンインフラ推進戦略」が策定されるなど、現在では国の重要政策として位置づけられています。これにより、多自然川づくり、公園整備、屋上緑化の推進など、自然と共生するインフラ整備が再び重要な政策課題として位置づけられるようになりました。これは、日本の伝統的な知恵が現代の課題に応える形で再評価されたと言えるでしょう。

(4)【国内の事例紹介】私たちの街でも始まっているグリーンインフラ

- アクロス福岡・・・ 建物の南側全面を段状の庭園にした「ステップガーデン」。都市のクールスポットとして機能し、生物多様性にも貢献している事例。

- 二子玉川ライズ・・・ 商業施設と公園、住宅を一体的に整備し、多摩川の自然と都市機能が調和した事例。

- 滋賀県全域の取り組み・・・ 「マザーレイク」である琵琶湖の保全と治水対策を、流域全体のグリーンインフラで考える先進的な取り組み。

4. グリーンインフラと新たな産業

(1)建設・造園業のイノベーション

グリーンインフラの推進は、建設・造園業に新たなイノベーションをもたらしています。従来の造成や構造物建設に加え、生態系の復元、生物多様性を考慮した緑化技術などが求められるようになりました。例えば、植物の選定においては、在来種を優先し、その地域の気候や土壌に適応した種を活用することで、維持管理の手間を減らす工夫がされています。また、屋上緑化や壁面緑化といった特殊な技術も進化しており、軽量でメンテナンスが容易なシステムが開発されています。これは、単なる「土木・建築」から、より「生態工学」や「環境デザイン」といった要素を複合的に取り入れた新たな産業へと変貌を遂げていることを示しています。

(2)ICT・IoTとの融合

グリーンインフラは、情報通信技術(ICT)やモノのインターネット(IoT)との融合によって、さらにその可能性を広げています。例えば、センサーやドローンを活用して、緑地の状態や土壌水分量をリアルタイムでモニタリングし、適切な水やりや施肥を行うスマート管理システムが導入されつつあります。また、気象データと連携して、豪雨の際に雨水貯留施設を自動で制御するシステムなども開発されています。これらの技術は、グリーンインフラの機能を最大化し、維持管理の効率を向上させるだけでなく、住民への情報提供や防災訓練への活用といった新たなサービスを生み出す可能性も秘めています。

(3)関連サービス産業の創出

グリーンインフラの普及は、関連する新たなサービス産業の創出にも繋がります。都市部では、緑豊かな空間を活用した「エコツーリズム」や「環境学習プログラム」などが人気を集めています。また、企業のCSR(企業の社会的責任)活動の一環として、森林保全や地域緑化活動を支援するサービスも増えています。さらに、グリーンインフラの計画・設計・施工・維持管理といった一連のプロセスを専門的に請け負うコンサルティングサービスや、地域の住民が緑化活動に参加するためのプラットフォームを提供するサービスなども生まれてきています。これらは、従来の産業の枠組みを超え、自然の価値を経済的価値に変える新たなビジネスモデルを形成しています。

5. グリーンインフラの未来と課題

(1)普及に向けた課題

グリーンインフラの普及には、いくつかの課題も存在します。まず、その多機能性や長期的な効果がまだ十分に社会全体に理解されていない点が挙げられます。従来のグレーインフラのように、目に見える形で効果が分かりにくいため、初期投資のハードルが高いと認識されがちです。また、異なる行政分野(都市計画、河川管理、農業など)が連携して取り組む必要があり、縦割り行政の壁を越えるための仕組みづくりも不可欠です。さらに、土地の確保や、私有地における緑化へのインセンティブ設計など、制度的な課題もクリアしていく必要があります。これらの課題を乗り越えるためには、成功事例を積極的に共有し、その価値を可視化していくことが重要です。

(2)グリーンインフラが拓く未来

しかし、これらの課題を克服することで、グリーンインフラは私たちの社会に大きな変革をもたらすでしょう。それは、単に災害に強い街や環境に優しい街をつくることにとどまりません。緑豊かな空間は、人々の心に安らぎを与え、コミュニティの交流を促進します。子どもたちが自然と触れ合う機会を増やし、環境教育の場となります。また、新たな産業や雇用を生み出すことで、地域経済の活性化にも貢献します。グリーンインフラは、社会、経済、環境の3つの側面を統合的に解決する、持続可能な発展のための羅針盤となり得るのです。

6. グリーンインフラに関するQ&A

Q1. グリーンインフラのデメリットや導入コストは?

A1. デメリットとしては、効果が表れるまでに時間がかかることや、定期的な維持管理が必要な点が挙げられます。導入コストは規模によりますが、従来のグレーインフラよりも初期費用を抑えられるケースもあります。また、国や自治体によっては補助金制度が用意されています。

Q2. グレーインフラはもう不要になるのですか?

A2. いいえ、そうではありません。グリーンインフラはグレーインフラを完全に代替するものではなく、両方の長所を活かして賢く組み合わせる「ハイブリッドアプローチ」が重要です。例えば、堤防(グレー)と遊水地(グリーン)を組み合わせることで、より効果的な治水対策が可能になります。

7. 私たちは何をすべきか

(1)個人、企業、行政が果たすべき役割

グリーンインフラを社会に根付かせるためには、個人、企業、行政がそれぞれの役割を果たすことが不可欠です。行政は、政策や制度の整備、そしてグリーンインフラの価値を社会に広く周知する役割を担います。企業は、事業活動においてグリーンインフラの考え方を取り入れ、屋上緑化や生物多様性保全といったCSR活動に積極的に取り組むべきです。そして、私たち一人ひとりは、地域活動に参加したり、自宅の庭やベランダで緑を育てるなど、小さなことからでもグリーンインフラを実践することができます。

(2)グリーンインフラを「自分ごと」として捉える重要性

グリーンインフラは、特定の専門家や行政だけが取り組むべきものではありません。私たちの身近にある公園や河川、街路樹、そして日々の暮らしのなかに、そのヒントは隠されています。私たちは、これらの自然の恵みを改めて見つめ直し、その価値を再認識する必要があります。グリーンインフラを「自分ごと」として捉え、自ら行動することで、私たちの街はより安全で、より美しく、より豊かなものに変わっていくでしょう。自然と共生する持続可能な社会を築く旅は、すでに始まっています。