1.アイデア発想の体系

ものづくりドットコムで紹介している200以上の優れた手法の中で、群を抜いて種類が多いのがアイデア発想法です。それだけ世の中に需要があるといえるでしょう。製造業に限らず、サービス業、経営、販売などあらゆる分野でアイデアが不要な事業、業務はありません。

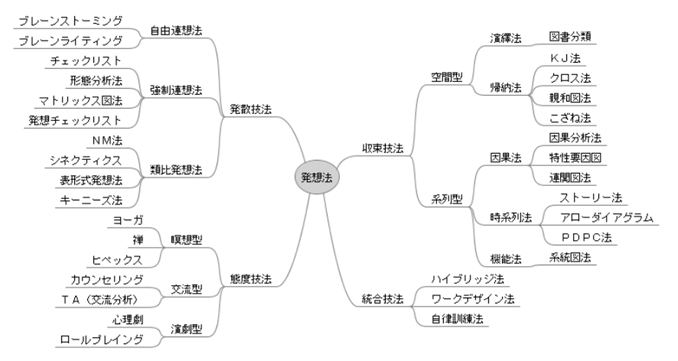

アイデア発想法を大きく分類すると下図1のように(1)発散技法、(2)態度技法、(3)収束技法、(4)総合技法になります。[1]

(図1)多様なアイデア発想法 [1]を基に筆者作成

- 発散技法:アイデアを考える初期には結果にこだわらず、柔軟にとりとめもなく発散させることが重要です。そのアイデア自体はボツであっても、そこから新しいアイデアが連想されるからです。

- 態度技法:発想は実行者の状態に依存します。発想しやすい態度や行動を取ることが重要です。

- 収束技法:(1)(2)でアイデアの種を出すだけ出したら、今度は収束する作業が必要です。優先度に従い、良いアイデアを残していきます。

- 総合技法:単独の手法ではなく一連の流れでアイデアをまとめる方法です。

これら多数の手法にはそれぞれ特徴がありますからすべてを理解、習得して対象のケースに最適なものを選ぶべきなのですが、全ての手法を使いこなせる人は稀ですから、結局自分が手慣れた方法を使う場合が多いようです。

2.TRIZ

前項で紹介した手法のほとんどは、商品企画や汎用的な問題解決に使われます。もちろん設計段階で必要となる技術課題にも適用できますが、私が知る限り技術分野に特化したアイデア発想法はここで紹介するTRIZ以外にありません。設計に関連する皆さんにはぜひ知って欲しい手法です。

TRIZは1940年代にロシアの発明家であり特許審査官でもあったG.アルトシュラー氏が、毎日たくさんの特許を審査しているうち、それらのアイデアに共通点を見出し、法則性を体系化したものです。「発明的問題解決理論」のロシア語表記の頭文字を取ってTRIZと呼ばれます。当時は東西冷戦の最中だったため、欧米自由主義社会に対して秘密とされる一方、ロシア国内では小学校から教育に使われ、宇宙開発競争でも威力を発揮したと伝えられています。

東西冷戦が終了し旧ソ連が解体したのちにTRIZは米国へ渡り、その後日本に伝わったため、国内ではまだ20年ほどの歴史しかなく、産業界で十分に認知されているとは言い難いのですが、大手メーカーを中心に活用が進んでいます。

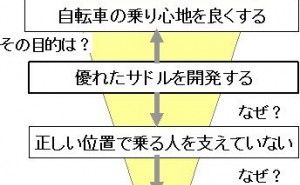

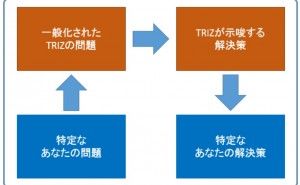

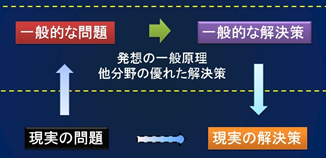

技術課題へのアイデアをより多く発案し、それらの中からベストなものを選択する事で、開発設計終盤になってからの後戻りを防止する事が可能となります。TRIZの概念を下図2で説明します。

(図2)TRIZの概念

左下の現実問題から直接の解決策が思い浮かばない時に、図の上半分にあるTRIZの世界を利用します。そこには一般的な問題と、それに対応する解決策のペアが数多く用意されていて、その中から現実の問題に近い一般問題を見つけ出せば、自動的に一般解を手に入れることができます。そしてその一般解を現実問題に照らし合わせて、右下にある現実の解決策を考えるのです。

一見遠回りですが、上段の左から右はあっという間に進みますから、下から上、上から下の矢印に相当する作業に習熟すると、短時間で多くのアイデアが浮かぶようになります。

元祖TRIZは10種類ほどのサブツールから成り立ち、必要なアイデアに応じて使い分けるのですが、それぞれを知っていないと使い分けられない訳で、ちょっと敷居が高い印象がありました。現在ではそれらサブツールを包含した支援ソフトウェアが発達していて、それらを使うのが一般的です。

ただしそのソフトが結構高額であり、購入する資金があって複数部門で共用できる中堅以上の企業が主なユーザーになっています。しかし考えてみればアルトシュラーがこの発想体系をまとめていたころは、一般人がコンピューターを使うことが全く想定されておらず、インターネットの概念すら生まれていません。つまり高額なソフトウェアを前提としない利用の仕方があるわけです。例えば次項で例示する40の発明原理は、紙ベースでもそこそこのアイデア発想に使えます。

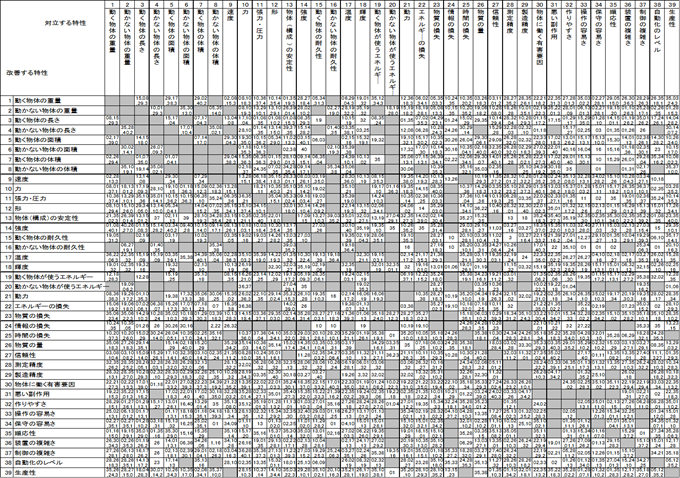

3.40の発明原理/技術的矛盾

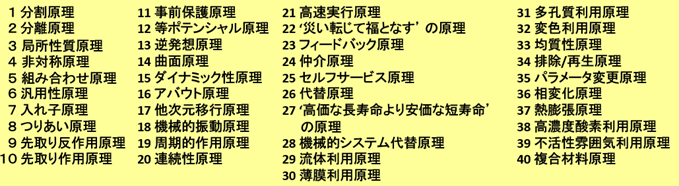

アルトシュラーは40万件ともいわれる当時の特許発明を解析して図3のような40のパターンに分類し、発明原理と名付けました。現実の問題をこれらのいずれかで解決できないか考えるわけです。しかし40パターンを1番から検討していくのはあまり効率が良くありません。

(図3)40の発明原理

特許明細は一般に「Aという問題があり、これまではBによって解決していたが、そこにはCという問...