窒素資源化・窒素循環化のための窒素回収最新技術と今後の展望~プルシアンブルー類似物を用いた廃液・排ガスからの高濃度回収~

窒素を回収・再利用する「窒素循環」の重要性が高まり、特に産業排水中のアンモニウムイオン(NH₄⁺)の選択的回収技術が注目されています

講師陣の最新窒素回収技術/廃液・廃ガスからの高濃度回収技術を詳細に解説

本講演は全編日本語で行われます

セミナー趣旨

アンモニアを含む窒素化合物は、肥料などに不可欠な一方で、環境汚染の原因にもなります。近年、窒素を回収・再利用する「窒素循環」の重要性が高まり、特に産業排水中のアンモニウムイオン(NH₄⁺)の選択的回収技術が注目されています。

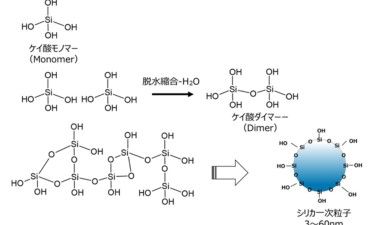

本セミナーでは、プルシアンブルー類似物を応用し、NH₃/NH₄⁺を高選択的に吸着・脱離できる新規吸着材による、廃液・廃ガスからの高濃度回収と資源循環に関する最新の研究成果を紹介します。

習得できる知識

・アンモニア態窒素(NH₃/NH₄⁺)の役割と重要性の理解

・アンモニア態窒素の回収および濃縮に向けての材料開発の現状

・プルシアンブルー吸着材によるNH₃/NH₄⁺の選択的分離、濃縮回収及び資源化

・循環型社会に向けたアンモニア態窒素の資源化の可能性と課題

セミナープログラム

1. はじめに

a. 世界の産業と農業におけるアンモニア態窒素の重要性

b. セミナーの目的:需要、利用、汚染、回収技術

2. 環境汚染

a. 発生源:農業排水、都市下水、産業排水、排出ガス

b. 影響:水質悪化、富栄養化、生物多様性の喪失PM₂.₅

3. 循環型窒素管理の必要性

a. 現在の窒素循環における非効率性と損失

b. 窒素回収、再利用、そして合成削減の機会

4. アンモニア/アンモニウム回収の最新技術

a. 物理化学的回収:剥離、イオン交換、膜

b. 生物学的回収:従来の廃水処理およびバイオ代替処理

c. 吸着回収:活性炭、ゼオライト、バイオマス由来材料

5. 本研究:プルシアンブルー類縁体(PBA)を用いた選択的回収技術

a. 材料について:ナノ構造フレームワークによる高選択性と吸着性能

b. 組成と多孔性の制御が可能で環境中のNH₄⁺に対応

c. 廃水中のアンモニウム回収

・競合イオン存在下でも高い選択性

・繰り返し使用が可能な再生性能

d. 排ガス中のアンモニア捕捉

・プルシアンブルー類似体(PBA)におけるアンモニア分子の吸着サイト

・窒素循環システムへの応用

e. 性能評価と結果

・他の吸着材との比較

・高選択性の評価

・吸着・脱離の繰り返し性能評価

f. 実用化に向けた展望

・畜産排ガスからのアンモニア吸着実証実験

・回収されたアンモニアの資源化への試み

g. 課題と今後の方向

6. おわりに

a. アンモニア性窒素は資源であると同時に環境負荷源でもある

b. プルシアンブルー類縁体は選択的回収のための有力な材料候補

c. 機能性材料と循環技術の融合が、持続可能な資源管理の鍵となる

*途中、小休憩を挟みます。

■講演中のキーワード

プルシアンブルー吸着材、アンモニア回収、アンモニウム回収、排水処理、資源循環

セミナー講師

国立研究開発法人産業技術総合研究所 材料基盤研究部門 主任研究員 Parajuli Durga 氏・南 公隆 氏

<Parajuli Durga(パラジュリ ドゥルガ)氏>

■経歴

ネパール・ポカラ出身。Tribhuvan大学で修士課程修了後、

2003年に文部科学省国費留学生として来日し、佐賀大学理工学部博士課程に進学。

2006年に貴金属回収を目的としたバイオマス材料の研究で博士号を取得。

2008年4月からの3年間は日本原子力研究開発機構にて博士研究員として電離放射線を利用した材料開発の研究を経験。

2011年より産業技術総合研究所にて、資源回収や環境除染を中心に持続可能な資源循環を目指した応用研究に取り組んでいる。

■ご専門および得意な分野・ご研究

資源回収および循環利用を目的とした機能性材料バイオマス由来の吸着材や

多孔質ナノ材料開発し環境負荷の少ない持続可能な資源回収技術の実現を目指している。

研究の中心テーマは、水溶液中の有用金属イオンや有害イオンを選択的に濃縮・回収するための多孔質吸着材の開発です。

ナノ構造制御による高選択性・高親和性を有する材料設計に加え、

回収対象に応じた材料改質とスケールアップを視野に入れた性能評価・実証研究も行っています

■本テーマ関連学協会での活動

論文:

1. Prospective Application of Copper Hexacyanoferrate for Capturing Dissolved Ammonia.

Ind. Eng. Chem. Res., 55, 6708-6715 (2016)

2. Ammonium Removal and Recovery from Sewage Water Using Column-System Packed

Highly Selective Ammonium Adsorbent. Environ Pollution, 284, 117495 (2021)

3. Copper Hexacyanoferrate Cathode as A Selective Adsorbent for Ammonium Ions in Sodium-Rich Solutions.

Chem. Lett. 53, 11, upae187 (2024).

産総研プレス発表:「プルシアンブルー」でアンモニア窒素循環を駆動

https://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2025/pr20250312_2/pr20250312_2.html

<南 公隆 氏>

■ご経歴

2005年 産業技術総合研究所にて、超臨界水中における特異場in-situ観察に関する研究を行い、

2006年 東北大学 原子分子材料科学高等研究機構 助教として、

超臨界水を用いた有機修飾金属酸化物ナノ粒子の合成機構に関する研究と大量合成技術開発した。

その後、2012年 産業技術総合研究所 ナノシステム研究部門で、Cs吸着プルシアンブルーを用いた除染技術および分析装置開発、

2015年~現在 まで、ナノ材料研究部門、材料基盤研究部門と所属を変えて、

アンモニア吸着材を用いた畜産からのアンモニア回収技術開発を進めている。

■ご専門および得意な分野・ご研究

化学工学・吸着分離・ナノ粒子合成・高温高圧反応

セミナー受講料

【オンライン受講(見逃し視聴なし)】:1名 46,200円(税込(消費税10%)、資料付)

*1社2名以上同時申込の場合、1名につき35,200円

【オンライン受講(見逃し視聴あり)】:1名 51,700円(税込(消費税10%)、資料付)

*1社2名以上同時申込の場合、1名につき40,700円

*学校法人割引:学生、教員のご参加は受講料50%割引。

受講について

- 配布資料はPDF等のデータで送付予定です。受取方法はメールでご案内致します。

(開催1週前~前日までには送付致します)

※準備の都合上、開催1営業日前の12:00までにお申し込みをお願い致します。

(土、日、祝日は営業日としてカウント致しません。) - 受講にあたってこちらをご確認の上、お申し込みください。

- Zoomを使用したオンラインセミナーです

→環境の確認についてこちらからご確認ください - 申込み時に(見逃し視聴有り)を選択された方は、見逃し視聴が可能です

→こちらをご確認ください

受講料

46,200円(税込)/人