バイオ燃料の製造技術と今後の展望

★ 発酵・培養プロセスの構築、商業生産に向けた課題、バイオ燃料の将来展望!

セミナー趣旨

気候変動対策としてバイオエタノールやバイオディーゼルのようなバイオ燃料が脚光を浴びている。政府は今後、国内で販売されるガソリンに10%のバイオエタノールを混合する方針を決定。さらに政府は2030年までに航空機燃料として10%のSAF使用を目標としているが、これも主体はバイオ燃料である。今後、バイオ燃料が石油に代わる燃料として使用が拡大していくと考えられる。 この講座では、バイオエタノールとバイオディーゼルの原料から製造技術、その使用に至るまでの基礎知識と今後の展望を解説する。

地球温暖化の抑制に貢献することを目的に、2024年11月、経済産業省から「2030年度からバイオ燃料10%混合ガソリンの供給を開始する」ことが提案されました。但し、食糧自給率の低い我が国では、トウモロコシやサトウキビ等の穀物からバイオ燃料を発酵生産することが困難です。 本講演では、今後の需要増大が見込まれている「木質系バイオマスを原料としたバイオ燃料の発酵生産」について、木質系バイオマスの前処理からバイオ燃料の発酵生産までの一連の流れを解説するとともに、我々が開発したバイオエタノールとバイオイソブタノールの生産法についても紹介します。

微細藻類とは何か、微細藻類バイオマスとは何か、藻類オイルとは何かといった基礎的情報から、微細藻類バイオマスや藻類オイルの生産の工程と技術を解説し、課題点と今後の方向性についても紹介したい。

セミナープログラム

【10:30-12:00】

1.バイオエタノール、バイオディーゼルの原料、製造技術と今後の展望

財部技術士事務所 財部 明郎 氏 (元 ENEOS総研)

【講座の趣旨】

気候変動対策としてバイオエタノールやバイオディーゼルのようなバイオ燃料が脚光を浴びている。政府は今後、国内で販売されるガソリンに10%のバイオエタノールを混合する方針を決定。さらに政府は2030年までに航空機燃料として10%のSAF使用を目標としているが、これも主体はバイオ燃料である。今後、バイオ燃料が石油に代わる燃料として使用が拡大していくと考えられる。

この講座では、バイオエタノールとバイオディーゼルの原料から製造技術、その使用に至るまでの基礎知識と今後の展望を解説する。

【習得できる知識】

・ バイオエタノールとバイオディーゼルの原料から製造方法に至る基礎知識

・バイオエタノールとバイオディーゼルを使用する場合の問題点と対策

・第二世代バイオエタノールとバイオディーゼルの開発の進捗状況

・バイオエタノールとバイオディーゼルの今後の拡大可能性

1.バイオ燃料

1.1 バイオ燃料の種類と用途:人類最初のエネルギー源

2.バイオエタノール

2.1 バイオエタノール概要:世界ではスタンダード

2.2 バイオエタノール導入の目的:目的は気候変動対策だけではない

2.3 バイオエタノールの原料:デンプンと糖の化学

2.4 バイオエタノールの製造方法:基本的に酒の作り方と同じ

3.ETBEとE10ガソリン

3.1 直接混合方式とETBE方式:ETBEの方が使いやすいが…

3.2 E10ガソリンの問題点と対策:ただエタノールを混ぜただけじゃない

3.3 ETBEの特性と製造方法:ETBEはハイブリッド燃料

4.第二世代バイオエタノール

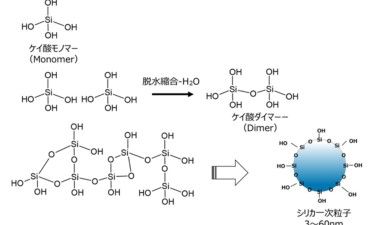

4.1 第二世代バイオエタノールの概要:セルロースの化学

4.2 第二世代バイオエタノールの原料:草や木から作られる夢の燃料

4.3 第二世代バイオエタノールの製造技術:難しい技術が必要

4.4 第二世代バイオエタノール開発プロジェクト:成功しているのは1社だけ

5.バイオディーゼル

5.1 バイオディーゼル概要:軽油の代替燃料

5.2 バイオディーゼルの原料:原料は脂肪酸グリセリド

5.3 バイオディーゼルの製造方法:バケツでも作れるほど簡単

5.4 バイオディーゼルの使用:制約がある

6.第二世代バイオディーゼル

6.1 第二世代バイオディーゼルの概要:世界的に注目

6.2 第二世代バイオディーゼルの製造技術:石油精製技術から派生

6.3 第二世代バイオディーゼルの性能:第一世代より格段に高性が向上

7.今後の展望

7.1 バイオ燃料は畑で採れる石油:バイオ燃料は食料を圧迫しているわけではない

7.2 Fl燃料への採用:F1用燃料として採用の動き

7.3 SAF(持続可能航空燃料)への利用:SAFの主流はバイオ燃料

7.4 プラスチック原料として:日本でも使われ始めたバイオプラスチック

【質疑応答】

【13:00-14:30】

2.木質系バイオマスを原料としたバイオ燃料の発酵生産

日本大学 生産工学部 専任講師 博士(農学) 秋田 紘長 氏

【講座の趣旨】

地球温暖化の抑制に貢献することを目的に、2024年11月、経済産業省から「2030年度からバイオ燃料10%混合ガソリンの供給を開始する」ことが提案されました。但し、食糧自給率の低い我が国では、トウモロコシやサトウキビ等の穀物からバイオ燃料を発酵生産することが困難です。

本講演では、今後の需要増大が見込まれている「木質系バイオマスを原料としたバイオ燃料の発酵生産」について、木質系バイオマスの前処理からバイオ燃料の発酵生産までの一連の流れを解説するとともに、我々が開発したバイオエタノールとバイオイソブタノールの生産法についても紹介します。

【習得できる知識】

下記の知識・ノウハウについて習得できます。

・木質系バイオマスの前処理からバイオ燃料の発酵生産までの一連の流れ

・発酵生産を利用する利点

・バイオ燃料の発酵生産に関する基礎的な知識

1.バイオ燃料とは

1.1 カーボンニュートラル

1.2 バイオ燃料の種類

2.木質系バイオマスを原料としたバイオ燃料の発酵生産

2.1 木質系バイオマスの前処理からバイオ燃料の発酵生産までの一連の流れ

2.2 木質系バイオマスの水熱処理

2.3 水熱処理物の酵素糖化

2.4 バイオ燃料の発酵生産

3.事例紹介1 -バイオエタノールの発酵生産-

3.1 耐熱耐酸性酵母Pichia kudriavzeviiを利用する利点

3.2 同時糖化発酵を利用したバイオエタノールの発酵生産

3.3 P. kudriavzeviiの酸耐性メカニズム

3.4 P. kudriavzeviiの阻害物耐性メカニズム

4.事例紹介2 -バイオイソブタノールの発酵生産-

4.1 大腸菌Escherichia coliを利用する利点

4.2 E. coliを対象とした遺伝子組換え

4.3 炭素カタボライト抑制の解除

4.4 キシロース誘導型外来遺伝子発現システム

4.5 同時糖化発酵を利用したバイオイソブタノールの発酵生産

4.6 海水を利用したバイオイソブタノールの発酵生産

【質疑応答】

【14:45-16:15】

3.微細藻類からのバイオ燃料「藻類オイル」生産技術と課題

佐賀大学 海洋エネルギー研究所 准教授 博士(理学) 出村 幹英 氏

【習得できる知識】

微細藻類についての基礎知識、微細藻類バイオマスや藻類オイルの生産技術、藻類オイルの基礎知識・応用利用・現状・課題

【講座の趣旨】

微細藻類とは何か、微細藻類バイオマスとは何か、藻類オイルとは何かといった基礎的情報から、微細藻類バイオマスや藻類オイルの生産の工程と技術を解説し、課題点と今後の方向性についても紹介したい。

1.藻類の基礎知識

1.1 藻類とは何か、微細藻類とは何か

1.2 微細藻類のCO2固定量

1.3 微細藻類の環境問題への貢献

1.4 世界中で研究開発されている微細藻類の種類

2.「微細藻類バイオマス」「藻類オイル」の利用

2.1 微細藻類バイオマス・藻類オイルとは何か?—その主成分とは?

2.2 藻類オイルの過去から現在と未来ー第一次ブームから第三次ブームへ

2.3 藻類オイルのバイオ燃料以外の用途

3.微細藻類バイオマスと藻類オイル生産の工程

3.1 「培養株」確立—何を育てるのか?

3.2 スケールアップへ向けた小規模培養

3.3 大量培養ー様々な培養装置

3.3 効率的な濃縮・収穫技術 -微細藻類の細胞を回収するには?

3.4 最適な抽出技術

3.5 全工程の最適化と商業化へ向けた課題

【質疑応答】

セミナー講師

1.財部技術士事務所 財部 明郎 氏

2.日本大学 生産工学部 専任講師 博士(農学) 秋田 紘長 氏

3.佐賀大学 海洋エネルギー研究所 准教授 博士(理学) 出村 幹英 氏

セミナー受講料

1名につき 60,500円(消費税込、資料付)

〔1社2名以上同時申込の場合のみ1名につき55,000円〕

受講について

■ Live配信セミナーの視聴環境について

- 本講座はZoomを利用したLive配信セミナーです。セミナー会場での受講はできません。

- 下記リンクから視聴環境を確認の上、お申し込みください。

→ https://zoom.us/test - 開催日が近くなりましたら、視聴用のURLとパスワードをメールにてご連絡申し上げます。

- セミナー開催日時に、視聴サイトにログインしていただき、ご視聴ください。

- Zoomクライアントは最新版にアップデートして使用してください。

- Webブラウザから視聴する場合は、Google Chrome、Firefox、Microsoft Edgeをご利用ください。

- パソコンの他にタブレット、スマートフォンでも視聴できます。

- セミナー資料はお申込み時にお知らせいただいた住所へお送りいたします。

お申込みが直前の場合には、開催日までに資料の到着が間に合わないことがあります。ご了承ください。 - 当日は講師への質問をすることができます。可能な範囲で個別質問にも対応いたします。

- 本講座で使用される資料や配信動画は著作物であり、

録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売等を禁止いたします。 - 本講座はお申し込みいただいた方のみ受講いただけます。

- 複数端末から同時に視聴することや複数人での視聴は禁止いたします。

- Zoomのグループにパスワードを設定しています。

- 部外者の参加を防ぐため、パスワードを外部に漏洩しないでください。

万が一部外者が侵入した場合は管理者側で部外者の退出あるいはセミナーを終了いたします。

■Live配信・アーカイブ配信セミナーの受講について

- 開催前日または配信開始日までに視聴用のURLとパスワードをメールにてご連絡申し上げます。

セミナー開催日時またはアーカイブ配信開始日に、視聴サイトにログインしていただき、ご視聴ください。 - 出席確認のため、視聴サイトへのログインの際にお名前、ご所属、メールアドレスをご入力ください。

ご入力いただいた情報は他の受講者には表示されません。 - 開催前日または配信開始日までに、製本したセミナー資料をお申込み時にお知らせいただいた住所へお送りいたします。

お申込みが直前の場合には、開催日または配信開始日までに資料の到着が間に合わないことがあります。 - 本講座で使用される資料や配信動画は著作物であり、録音・録画・複写・転載・配布・上映・販売等を禁止いたします。

- 本講座はお申し込みいただいた方のみ受講いただけます。

- 複数端末から同時に視聴することや複数人での視聴は禁止いたします。

- アーカイブ配信セミナーの視聴期間は延長しませんので、視聴期間内にご視聴ください。

受講料

60,500円(税込)/人