類似セミナーへのお申込みはこちら

セミナー趣旨

近年,「群ロボット」という群れの様々な機能に着目した研究が注目を集めてきました。ロボットを群れとして利用することで,作業の分担やリスク対応,また環境に適したフォーメーションが可能となるなど,単体のロボットにはない機能を持たせることができます。医療や災害現場での応用が期待されており,これまでに数多くのロボットが開発・提案されてきました。近年の技術進歩により,ロボットはマイクロスケールやナノスケールまで小型化されましたが,サイズの小ささゆえ,これらのロボットを実働させるには至っていませんでした。本セミナーでは,群れの形成解離を遠隔で操作する分子機構を導入することで,物質輸送という実効的な仕事を遂行する分子ロボットを紹介します。分子ロボットは直径25ナノメートル,全長は5マイクロメートル(髪の毛の20分の1)程度のサイズで,駆動系としてモータータンパク質を,制御系としてDNA分子コンピュータを持ちます。さらに,光を感知するフォトクロミック色素を組み込むことで遠隔操作を可能にしています。

受講対象・レベル

• 群れの研究に興味のある方

• マイクロサイズのロボットに興味ある方

• 非機械式の駆動システムに興味がある方

• 薬物輸送や物質回収などに興味がある方

習得できる知識

1) 分子群ロボット研究の最新動向。

2) 分子群ロボットの動作原理ならびに基本的な設計指針。

3) 分子ロボットを構成する各種分子パーツの特性や機能。

4) 分子ロボットを利用した応用例。

セミナープログラム

1) 自然界の群れ

2) 群れることの利点

3) 分子ロボットの基本構成要素

4) 分子ロボットの作成・合成法

5) 分子ロボット群を制御する方法論

6) 分子群ロボットによる物質輸送

※ 適宜休憩が入ります。

セミナー講師

角五 彰 氏 北海道大学大学院 理学研究院 化学部門 准教授

【講師経歴】

北海道大学大学院 理学研究科 博士課程修了(博士(理学))(2003年)。

2004年 同大学院 理学研究科 生物科学専攻 助手。

2006年 同大学院 理学研究院 生命理学部門 助手(のち助教)。

2011年から 同大学院 理学研究院 化学部門 准教授。

2012年 科学技術分野 文部科学大臣表彰 若手研究者賞、

2016年 高分子学会 学術賞を受賞。第6回 バイオテックグランプリ 荏原製作所賞 受賞。

HFSP Award 2021 プログラムグラント 受賞(2021年)。

セミナー受講料

44,000円(税込)

* 資料付

*メルマガ登録者39,600円(税込)

*アカデミック価格26,400円(税込)

★メルマガ会員特典

2名以上同時申込で申込者全員メルマガ会員登録をしていただいた場合、

1名あたりの参加費がメルマガ会員価格の半額となります。

★ アカデミック価格

学校教育法にて規定された国、地方公共団体、および学校法人格を有する大学、

大学院の教員、学生に限ります。申込みフォームに所属大学・大学院を記入のうえ、

備考欄に「アカデミック価格希望」と記入してください。

受講について

- 本セミナーはビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。

お申し込み前に、下記リンクから視聴環境をご確認ください。

→ https://zoom.us/test - 当日はリアルタイムで講師へのご質問も可能です。

- タブレットやスマートフォンでも視聴できます。

- お手元のPC等にカメラ、マイク等がなくてもご視聴いただけます。この場合、音声での質問はできませんが、チャット機能、Q&A機能はご利用いただけます。

- ただし、セミナー中の質問形式や講師との個別のやり取りは講師の判断によります。ご了承ください。

- 「Zoom」についてはこちらをご参照ください。

■ お申し込み後の流れ

- 開催前日までに、ウェビナー事前登録用のメールをお送りいたします。お手数ですがお名前とメールアドレスのご登録をお願いいたします。

- 事前登録完了後、ウェビナー参加用URLをお送りいたします。

- セミナー開催日時に、参加用URLよりログインいただき、ご視聴ください。

- 講師に了解を得た場合には資料をPDFで配布いたしますが、参加者のみのご利用に限定いたします。他の方への転送、WEBへの掲載などは固く禁じます。

- 資料を冊子で配布する場合は、事前にご登録のご住所に発送いたします。開催日時に間に合わない場合には、後日お送りするなどの方法で対応いたします。

受講料

44,000円(税込)/人

関連教材

もっと見る関連記事

もっと見る-

DEHPとは?危険性や健康への影響、身近な製品例と安全な代替品まで解説

【目次】 DEHP(フタル酸ジエチルヘキシル)、この耳慣れない化学物質が、私たちの日常生活に深く根ざしていることをご... -

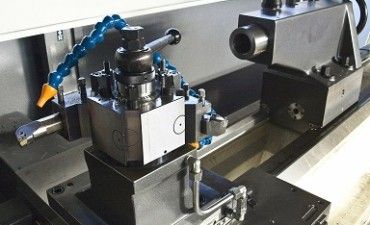

工作機械とは?種類と役割、加工技術と未来の可能性をわかりやすく解説

【目次】 工作機械は、現代の製造業において欠かせない存在です。これらの機械は、金属やプラスチックなどの材料を加工し、さま... -

PFAS(ピーファス)を分かりやすく解説!有機フッ素化合物の基礎知識

【目次】 PFAS(ピーファス)という言葉を耳にしたことはありますか?PFASは「パーフルオロアルキル物質」の略で、主に有機フッ素化... -

弾性限界とは?定義や求め方を応力ひずみ曲線を用いて解説!

【目次】 弾性限界(弾性限度とも呼ばれる)は、材料が外部からの力に対してどのように反応するかを理解する上で重要な概念です。特に応力ひ...