【中止】「晶析」入門セミナー ~知っておくべき基礎事項から、実践で使える技術まで~<東京会場セミナー>

○わかりやすい解説で毎回大好評!必須基礎理論から、実務上のポイントまで包括的に学べます。

○「これから晶析を始める方」「全般知識を学ぶ事で更なるレベルアップを目指す方」「トラブル突破の指針を得たい方」あらゆる方にお勧めです。

セミナー趣旨

本講座では、晶析を利用した技術にこれまで全く従事したことが無いが、これから始めようとする技術者・研究者・学生やこれまで晶析に関する書籍やセミナーなどで勉強してみたが良く理解できないという方を対象に、晶析に関する本当に必要な「基礎事項(結晶、晶析操作の目的・種類・原理、結晶形態、結晶多形)」から「実際に使われている工業晶析装置の種類と原理」に至るまで解説します。特に本講座では、初心者が晶析を利用した技術を始める際に必要な基礎知識の習得、もしくはある程度は晶析を勉強した方が晶析の応用講座や書籍などの理解に必要不可欠な知識を習得できることを狙いとしている。

受講対象・レベル

晶析を利用した研究や技術を始めたばかり、もしくはこれから始めようと考えている学生・研究者・技術者から数年の研究経験を経ているが晶析に関する基礎知識が乏しい、もしくは基礎から応用まで幅広く知識を身に付けたいと考えている研究者・技術者まで。

必要な予備知識

大学レベルの一般化学の知識がある方でしたら受講可能です。

講義中に、大学レベルの物理化学(熱力学)や化学工学(伝熱論、物質移動論などの移動論)の知識を必要とする箇所も有りますが、物理化学や化学工学を習得していない方にも出来るだけ分かりやすく説明しますので、高度な予備知識は要しません。

習得できる知識

・結晶(種類・構造)に関する基礎知識

・工業晶析に求められる結晶特性

・核化、結晶成長現象の基礎知識

・結晶形態・結晶多形現象の基礎知識

・実用的なレベルの核化、結晶成長理論

・工業晶析装置の種類と原理

など

セミナープログラム

1.はじめに

1.1 講師紹介

1.2 講演内容紹介

2.晶析操作の基礎事項 -晶析に必要な基礎を理解する-

2.1 晶析とは

2.2 晶析の目的

2.3 晶析操作の種類

1)溶液晶析

2)冷却晶析

3)溶媒濃縮(蒸発)晶析

4)貧溶媒添加晶析

5)反応晶析

6)融液晶析

7)気相からの晶析

2.4 晶析の原理

2.5 工業晶析に求められる結晶特性

1)晶癖(モルフォロジー)

2)粒子径および粒子径分布

a)粒子径の定義

b)粒子径分布の定義

c)粒子径および粒子径分布の測定法

3)純度

4)結晶多形(結晶構造)

5)結晶化度

3.結晶 -結晶について理解する-

3.1 結晶とは

3.2 化学結合と結晶の種類

3.3 結晶構造の基本

1)空間格子と結晶系

2)格子の幾何学(ミラー指数)

3) 結晶面

4.相平衡 -晶析の原理を相平衡から理解する-

4.1 固液平衡

1)溶解度

2)相図

a)共晶系

b)固溶体系

4.2 過飽和状態

1)過溶解度曲線

2)準安定域

3)誘導時間

5.核発生の機構と速度 -核化(核発生)の原理を理解する-

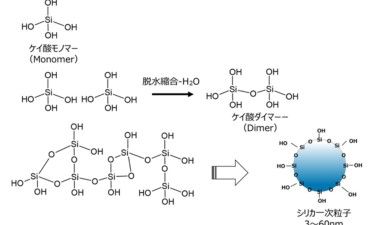

5.1 分子レベルで見た結晶化の原理

5.2 結晶の核化現象

1)結晶の核化現象の種類

2)一次核化

a)均質(均一)一次核化現象のモデル化

b)均質(均一)一次核化を自由エネルギーから考える

c)臨界核

d)一次核化速度(一次核発生速度)(均質一次核化、不均質一次核化)

e)一次核化速度(一次核発生速度)と誘導時間

f)不均質(不均一)一次核化

g)実用的な一次核化速度式

3)二次核化

a)二次核化機構の分類

b)初期核化(イニシャルブリーディング)

c)接触核化(コンタクトニュークリエーション)

d)流体による剪断力核化(フルィドシェアーニュークリエーション)

e)二次核化速度(二次核発生速度)

f)工業装置内における核化

g)工業における二次核化現象

6.結晶成長の機構と速度 -結晶成長の原理と工業的な重要事項を理解する-

6.1 結晶成長現象

1)結晶成長現象とは

2)結晶成長速度の定義

6.2 結晶成長モデル

1)コッセル(Kossel)モデル

2)結晶成長機構

3)表面集積(表面反応)過程の核化・成長モデル

a)二次元核化機構

b)BCF(Burton-Cabrera-Frank)理論(螺旋転移機構)

c)核化-成長(BS: Birth and Spread)モデル

d)一様成長機構

6.3 工学的な結晶成長速度論

1)物質移動(拡散)過程での結晶成長速度

2)表面集積(表面反応)過程での結晶成長速度

3)総括結晶成長速度

4)工学的に用いられる結晶成長速度式

5)伝熱過程

6.4 結晶成長の律速過程(結晶成長に及ぼす温度の影響)

6.5 工業的に重要な結晶成長現象

1)ギブストムソン効果

2)オストワルドライプニング(Ostwald Ripening)

3)成長速度の粒径依存

4)成長速度の分散

5)McCabeのデルタ・エル(ΔL)法則

6)結晶成長に対する不純物効果

7.結晶形態(晶癖)-結晶形態について理解する-

7.1 工業で要求される結晶品質-結晶形態の制御の重要性-

7.2 結晶形態の種類

7.3 結晶の構造形(理想形、抽象形)

7.4 結晶の平衡形

7.5 結晶の成長形

8.結晶多形 -結晶多形について理解する-

8.1 結晶多形とは

8.2 結晶多形が引き起こす工業的な問題(考えるべき問題)

8.3 結晶多形の検出方法

8.4 結晶多形の基礎理論-熱力学的性質を中心に-

1)安定多形と準安定多形

2)単変系と互変系

3)オストワルドの段階則

4)析出速度と自由エネルギー

8.5 結晶多形間の転移現象

1)結晶多形の転移現象

2)固相状態で起こる多形転移(固相転移)

3)固相転移の経験則

a)転移熱則

b)融解熱則

c)融解エントロピー則

d)密度則

4)溶液中で起こる多形転移(溶液媒介転移)

a)溶液媒介転移機構

b)溶液媒介転移の実例

c)溶液媒介転移速度

d)溶液媒介転移の制御

8.6 結晶多形の制御

9.結晶化の技術と原理(回分冷却晶析、貧溶媒晶析、反応晶析)

9.1 回分冷却晶析

1)種結晶成長

2)冷却温度プロファイルの設計

3)核化誘導

9.2 貧溶媒晶析

1)貧溶媒晶析の原理

2)貧溶媒晶析における過飽和度

3)貧溶媒晶析における核化と結晶成長

9.3 反応晶析

1)反応晶析の原理

2)溶解度と結晶特性

10.晶析装置の分類と特徴 -工業晶析装置の種類とその原理を理解する-

10.1 晶析装置の分類

10.2 代表的な晶析装置

1)晶析装置の操作方法

a)回分式(バッチ)

b)連続式(流通式)

c)工業的に用いられている回分式と連続式の晶析装置

2)代表的な晶析装置-溶液晶析装置-

a)バッチ(回分)晶析装置

b)完全混合槽型(MSMPR)晶析装置

c)クリスタル-オスロ型晶析装置

d)D.T.B.型晶析装置

3)代表的な融液晶析装置

a)フィリップ型晶析装置

b)KCP型晶析装置

4)その他の晶析装置

11.その他の晶析技術

11.1 圧力晶析

11.2 超臨界流体を利用した晶析

11.3 その他の晶析技術

12.本セミナーの復習 -本日のセミナーの重要事項を振り返る-

13.おわりに

<質疑応答・個別相談・講師との名刺交換>

※途中、お昼休みと小休憩を挟みます。

セミナー講師

金沢大学 理工研究域 フロンティア工学系 教授

金沢大学附属図書館 副館長/化学工学分野長(学類コア長、大学院プログラム長) 内田 博久 先生

■ご略歴

1998年3月に九州大学大学院工学研究科化学機械工学専攻博士後期課程(指導教員:荒井康彦先生)を修了後、

(財)高温高圧流体技術研究所・研究員、東京農工大学工学部・助手、大阪府立大学大学院工学研究科・講師、

信州大学工学部・助教授(2007年4月より准教授)を経て、

2016年10月から金沢大学理工研究域自然システム学系・教授(2016年10月~2017年9月は信州大学工学部・特任教授を兼務)、

2018年4月から現職。

この間、ジョージア工科大学 化学工学科(米国)・訪問研究員、技術研究組合 BEANS研究所 3D BEANSセンター・主任研究員、

東京大学大学院工学系研究科・客員研究員(2011年4月~現在)を兼任。

東京大学大学院工学系研究科、東京理科大学工学部、熊本大学工学部などで非常勤講師を歴任。

日本高圧力学会奨励賞(2000年)、化学工学会奨励賞(2001年)、日本熱物性学会賞奨励賞(2005年)、

化学工学会教育奨励賞(2015年)、Outstanding Paper Award of 2015 of Journal of Chemical Engineering of Japan(2016)、

信州大学工学部ベストティーチャー賞(2006、2012、2014、2015、2016年度)など多くの受賞歴有り。

■ご専門および得意な分野・ご研究

超臨界流体工学/晶析工学/工業物理化学(熱力学)/ケモインフォマティクス/有機半導体工学

特に、超臨界CO2を利用した晶析技術による機能性材料・デバイス(食品・薬物微粒子、有機半導体・デバイス等)の

創製技術の開発、超臨界CO2を用いた有機化合物の特性(結晶多形転移、物性等)制御技術の開発、

超臨界CO2+有機化合物系の物性(溶解度、気液固三相平衡等)測定と相関・推算技術の開発、

溶液法による機能性材料・デバイス(食品・薬物微粒子、有機半導体・デバイス等)の創製技術の開発、

ケモインフォマティクス(分子シミュレーション、機械学習等)を利用した超臨界CO2の溶媒特性の解明ならびに

有機化合物の結晶化現象(核化、結晶成長、結晶多形転移等)の解明などの多岐の研究分野について従事。

■本テーマ関連学協会でのご活動

・化学工学会 超臨界流体部会 部会長

・化学工学会 人材育成センター 副センター長

・化学工学会 人材育成センター 高等教育委員会委員長

・化学工学会会員(超臨界流体部会、基礎物性部会、材料・界面部会)、応用物理学会会員、

繊維学会会員(超臨界流体研究委員会、医用材料研究委員会)、分離技術会会員、日本高圧力学会会員、

日本熱物性学会会員、日本化学会会員、高分子学会会員、粉体工学会会員

セミナー受講料

1名48,400円(税込(消費税10%)、資料付)

*1社2名以上同時申込の場合、1名につき37,400円

*学校法人割引;学生、教員のご参加は受講料50%割引。

受講について

- 感染拡大防止対策にご協力下さい。

- セミナー会場での現金支払いを休止しております。

- 新型コロナウイルスの感染防止の一環として当面の間、昼食の提供サービスは中止させて頂きます。

- 配布資料は、当日セミナー会場でのお渡しとなります。

- 録音・録画行為は固くお断り致します。

- 講義中の携帯電話の使用はご遠慮下さい。

- 講義中のパソコン使用は、講義の支障や他の方の迷惑となる場合がありますので、極力お控え下さい。

場合により、使用をお断りすることがございますので、予めご了承下さい。(*PC実習講座を除きます。)

受講料

48,400円(税込)/人