【中止】物質・材料開発におけるDX

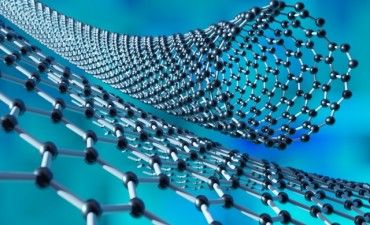

~第一原理計算によるミクロな視点から~

第一原理計算を正しく使用するための準備や手順、必要な知識などについて実務に即して解説

物質・材料開発におけるDXについて、講師の企業との共同研究経験を踏まえて紹介

セミナー趣旨

第一原理計算は、量子力学に基づいた原子、分子レベルの挙動を高い精度で再現できるものであり、実験データを必要としない方法である。本セミナーでは、これを正しく使用するための準備や手順、必要な知識などについて、実際に行う内容を中心に説明するとともに、従来の開発方法に新しい視点や情報をもたらし、物質設計、料設計というより積極的な考えの下に進めるという研究開発の転換をもたらす物質・材料開発におけるDXについて、これまでの企業との共同研究の経験を踏まえて紹介する。

受講対象・レベル

・計算科学を材料開発に導入したいけれど、どういう手法があるか知らない方

・第一原理計算を聞いたことがあるが、中身を知らない方

・計算科学の導入を検討しているが、出来ること/出来ないことを知りたい方

物質・材料開発は、量子力学を土台にした固体物理などが基本となっていることの理解があることが望ましい。(当日は量子力学等の詳しい知識は不要)

習得できる知識

・物質科学、材料科学で使われる計算科学の手法の概要

・第一原理計算とはどういうものか ~他の物質科学の計算方法との違い~

・第一原理計算で出来ること/出来ないこと

・第一原理計算を実際に使っていくには、どのようなことを知らないといけないのか(学術的な面と計算機利用の面)

・第一原理計算を企業の研究開発に導入を検討する場合のPCクラスタなどの参考情報

・スーパーコンピュータの現状と今後

・大学の研究者と共同研究をする場合のポイント

・研究開発におけるDXの考え方の例

セミナープログラム

1.物質科学・材料科学におけるシミュレーション

1.1 物質科学・材料科学におけるシミュレーションの種類

1.2 第一原理計算の概要

1.3 いくつかの応用事例

1.4 研究開発のDXは日本が生き残るための必須事項~ICTスキルの向上、人間は同じことを繰り返すと間違える!~

2.密度汎関数理論に基づいた第一原理計算

2.1 簡単な理論的背景

2.2 計算手法の種類と特徴~一つの方法で全てのことが出来るのではない!~

2.3 実際の第一原理計算ソフトウェアとはどういうものか~ソースコードから入手方法まで~

2.4 具体的計算の手順~入力ファイルから出力ファイルの中身について

2.5 第一原理計算実施の注意点~“ちゃんと”計算しないと意味がない!~

3.第一原理計算を実施する環境整備~ソフトウェア、PCクラスタからスパコンまで~

3.1 どんな計算機を用意すべきか~スパコンを使えば何でも出来るのではない!~

3.2 現在の計算機の動向~スパコンランキングの正しい見方~

3.3 外部計算機の利用の仕方

3.4 第一原理計算ソフトウェアのインストール

3.5 実際に導入する場合のアドバイス

4.研究開発のDXを社内に導入すべきか?

4.1 第一原理計算は社内の研究に必要か?

4.2 どんなソフトウェアを選ぶべきか?~有名ソフトが必ずしも良いのではない!~

4.3 誰がやるのか?どうやって学べばよいのか?

4.4 アカデミアと共同研究をする時のポイント

4.5 実りある成果を得るために。~餅屋は餅屋に任せつつ、修行もする!?~

5.第一原理計算の簡単な実演

5.1 PCクラスタの例

5.2 KKR法

5.3 擬ポテンシャル法

5.4 FLAPW法

□ 質疑応答 □

セミナー講師

[プロフィール]

金沢大学大学院自然科学研究科数理情報科学専攻修了。博士(理学)。National Research Council of Canada研究員、東京大学大学院工学系研究科研究員、大阪大学大学院基礎工学研究科研究員、助手/助教、大阪大学ナノサイエンスデザイン教育研究センター特任助教、特任講師を経て現在に至る。第一原理計算を用いての物性研究、特に高圧物性、スピントロニクスの研究に従事。

2009年より「計算機マテリアルデザインワークショップ」の事務局を10年担当し、第一原理計算を使える人材の育成を手掛ける。2011年より京コンピュータの戦略プログラムの人材育成担当となり、スパコンを使いこなすための人材育成にも力を入れている。2017年に大阪大学出版会より「計算科学のためのHPC技術1&2」を出版。その英語版「The Art of High Performance Computing for Computational Science 1&2」を出版。この書籍の元になる配信講義「計算科学技術特論A/B」を毎年4-7月に配信中。

セミナー受講料

※お申込みと同時にS&T会員登録をさせていただきます(E-mail案内登録とは異なります)。

49,500円( E-mail案内登録価格46,970円 )

E-Mail案内登録なら、2名同時申込みで1名分無料

2名で 49,500円 (2名ともE-mail案内登録必須/1名あたり定価半額24,750円)

【1名分無料適用条件】

※2名様ともE-mail案内登録が必須です。

※同一法人内(グループ会社でも可)による2名同時申込みのみ適用いたします。

※3名様以上のお申込みの場合、1名あたり定価半額で追加受講できます。

※請求書(PDFデータ)は、代表者にE-mailで送信いたします。

※請求書および領収証は1名様ごとに発行可能です。

(申込みフォームの通信欄に「請求書1名ごと発行」と記入ください。)

※他の割引は併用できません。

※テレワーク応援キャンペーン(1名受講)【Live配信/WEBセミナー受講限定】

1名申込みの場合:39,600円 ( E-Mail案内登録価格 37,620円 )

※WEBセミナーには「アーカイブとオンデマンド」が含まれます。

※1名様でお申込み場合、キャンペーン価格が自動適用になります。

※他の割引は併用できません。

主催者

開催場所

全国

受講について

Zoom配信の受講方法・接続確認

- 本セミナーはビデオ会議ツール「Zoom」を使ったライブ配信となります。PCやスマホ・タブレッドなどからご視聴・学習することができます。

- 申込み受理の連絡メールに、視聴用URLに関する連絡事項を記載しております。

- 事前に「Zoom」のインストール(または、ブラウザから参加)可能か、接続可能か等をご確認ください。

- セミナー開催日時に、視聴サイトにログインしていただき、ご視聴ください。

- セミナー中、講師へのご質問が可能です。

- 以下のテストミーティングより接続とマイク/スピーカーの出力・入力を事前にご確認いただいたうえで、お申込みください。

≫ テストミーティングはこちら

配布資料

- PDFテキスト(印刷可・編集不可)