評価グリッド法とは、キーワードからわかりやすく解説

1. 評価グリッド法とは

評価グリッド法とは関東学院大学・讃井純一郎氏が研究した「レパートリーグリッド発展手法」を改良したものです。基本的には、顧客に商品や仮説案を2つずつ組み合わせを提示して、どちらが買いたい、それはなぜか、を尋ねて、顧客の商品や仮説案評価の構造を系統図にまとめる手法です。

2. 評価グリッド法とパーソナル・コンストラクト理論

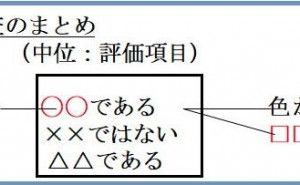

パーソナル・コンストラクト理論は、人間は各自が固有の認知構造を持ち、これにより環境を理解し、どんな行動をとるべきかを決定、その結果を予測しようと努めていることを前提に、認知構造を把握しようというものです。ここでいう認知構造は「窓が大きい−小さい」「天井が高い−低い」といった客観的かつ具体的な理解の単位を下位に、また「開放感がある−ない」といった感覚的理解を中位に、さらに「快適な生活が送れる−送れない」というより抽象的な価値判断を上位に持つ、階層的な構造になっています。評価グリッド法は、この構造のうち評価に関する部分だけを選択的に取り出し、その構成単位(評価項目)とその構造(評価構造)を回答者自身の言葉によって明らかにすることを狙った手法です。

3. 評価グリッド法の特徴

評価グリッド法最大の特徴は回答者に様々な環境を提示し、これらを比較することでどちらが好ましいかを判断させ、その評価判断の理由を尋ねるという形式で進め、評価項目を回答者自身の言葉によって抽出する点にあります。「あなたはこの環境に対し、どんなニーズをお持ちですか」といった直接的な質問をするのに比べ、回答者ははるかに容易に自身の評価項目を言語化できるのです。

また単なる比較ではなく評価判断まで行なった上でその理由を尋ねることから、評価に関わる項目だけを選択的に抽出することが可能で、調査の効率化と結果の冗長性回避が実現できます。さらに評価判断が一種の言質として機能するため、通常のインタビュー調査では聞き出しづらい、例えば「お金持ちに見られたい」といった回答者の本音も引き出しやすいという副次的効果も期待できるのです。

評価グリッド法第二の特徴は、回答者には回答の自由を確保しつつも、調査自体は一定の手順に従って進められる点です。その結果、従来の一般的なインタビュー調査のように、インタビュアーの個人的能力に大きく依存するといったことがなく、安定した結果を期待できるとともに、インタビュアーの主観も最小限に抑えられるといった利点があります。

4. 評価グリッド法の具体的な進め方

評価グリッド法は、主に以下の3つのステップで進められます。まず、「評価対象の提示」です。これは、比較対象となる商品やサービス、コンセプト案など、具体的なものを回答者に提示する段階です。例えば、新しいスマートフォンを開発するなら、A社のモデルとB社のモデルを並べて見せたり、まだ形になっていないアイデアであれば、いくつかのコンセプトスケッチやプロトタイプを提示したりします。この際、回答者が明確な違いを認識できるよう、意図的に異なる特徴を持つ対象を選ぶのがポイントです。

次に、「評価軸の抽出」です。これが評価グリッド法の肝となります。回答者に提示された複数の対象の中から、好ましいと感じるものとそうでないものをペアで比較させ、「なぜこちらの方が良いと思うか」という理由を尋ねます。この「なぜ?」という問いかけを繰り返すことで、回答者が無意識に持っている評価基準、つまり「評価軸」が引き出されます。例えば、2つの住宅の写真を比較させて「こっちの家の方が良い」と答えた人に対し、「なぜですか?」と尋ねると、「窓が大きくて明るいから」という答えが返ってきます。さらに「明るいとどういう印象を受けますか?」と掘り下げると、「開放感がある」という感覚的な評価が明らかになります。そして、「開放感があることのあなたにとっての価値は?」とさらに深掘りしていくと、「毎日を気持ちよく過ごせる」「家族が笑顔でいられる」といった、より上位の価値観にたどり着くのです。この一連のプロセスを通じて、回答者の言葉で構成される階層的な評価構造が徐々に明らかになります。

最後に、「グリッドの作成と分析」です。これまでの対話で引き出された評価軸を下位、中位、上位という階層に分類し、「評価グリッド図」という系統図にまとめます。この図は、回答者が特定の対象をどのように捉え、どんな価値観に基づいて評価を下しているかを視覚的に示してくれます。例えば、「窓が大きい」という下位の評価軸が「開放感」という中位の評価軸に繋がり、最終的に「快適な生活」という上位の価値観に結びついているといった、評価の因果関係が明確になるのです。このグリッド図を分析することで、個々の回答者が持つ独自の評価構造を理解できるだけでなく、複数の回答者のグリッドを比較することで、顧客全体に共通する評価のパターンや、まだ顕在化していない潜在的なニーズを発見することも可能です。

5. 評価グリッド法の応用と今後の展望

評価グリッド法は、単に顧客の評価構造を明らかにするだけでなく、様々な分野に応用されています。例えば、製品開発では、ユーザーが本当に求めている機能やデザインの背後にある価値観を深く理解することで、表面的なニーズではなく、根本的な欲求を満たす製品を創出するためのヒントを得られます。また、マーケティング戦略においては、顧客が持つ評価軸を把握することで、ターゲット層に響くメッセージやコミュニケーション方法を考案するのに役立ちます。

6. 評価グリッド法を成功させるためのポイント

評価グリッド法をより効果的に活用するためには、いくつかのポイントがあります。まず、「ラポール形成」です。回答者が安心して本音を語れるよう、インタビュアーはリラックスした雰囲気を作り出し、信頼関係を築くことが不可欠です。次に、「問いかけの技術」です。単に「なぜ?」と繰り返すだけでなく、「それは具体的にどういうことですか?」「そのように感じるのは、どんな時にですか?」など、様々な角度から質問を投げかけ、回答者の思考を深めることが求められます。最後に、「柔軟な対応力」です。評価グリッド法は、ある程度の手順に沿って進められますが、回答者ごとに評価の構造や思考の展開は異なります。型にはまりすぎず、回答者の言葉や思考に合わせて臨機応変に質問を調整していく柔軟さが、より深い洞察を引き出す鍵となります。

評価グリッド法は、顧客の心の中にある「なぜ?」を解き明かし、表面的な回答の奥に潜む真のニーズや価値観を浮き彫りにする強力な手法です。今後、市場が多様化し、顧客のニーズがより複雑になるにつれて、この手法の重要性はさらに増していくでしょう。