【粉体粒子を適切に分散し、安定な分散体を作成するには】粉体、界面活性剤(分散剤)、溶媒の基礎から応用、分散剤の選定法・評価方法まで

○ぬれ・解きほぐし・分散安定化など“分散の三要素”や粉体・界面活性剤・溶媒の基礎から、簡便な分散剤の選定や評価のポイントまで。明日から使えるノウハウを徹底解説。

○豊富な研究開発経験に基づいた実践的な知見を、充実の資料とともにわかりやすくお話します!

セミナー趣旨

■はじめに

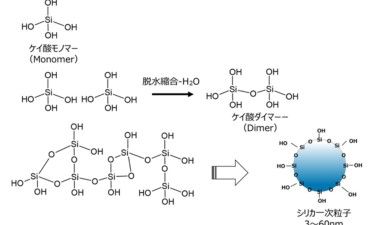

粉体分散とは凝集した粉体粒子を低分子界面活性剤(ぬれ剤;湿潤・分散剤)でぬらし、機械的攪拌下一次粒子に解きほぐし、高分子界面活性剤(高分子分散剤)で粒子の表面に強固で分厚い吸着層を形成し、解きほぐした一次粒子の再凝集を防止し、経時的な沈降・分離のない安定な均一分散体を作成することである。

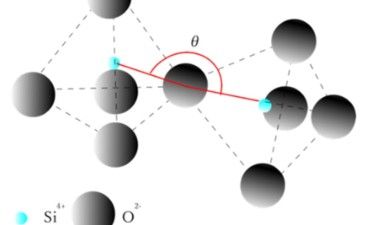

粉体粒子の特性として粒子径が小さくなればなるほどその粒子の比表面積が大きくなり、それに従い表面エネルギーも大きくなり不安定になる。一次粒子は凝集することにより比表面積が小さくなるので安定化する。近年種々の産業分野で盛んに検討されているナノ粒子は粒子径が非常に小さく、比表面積が大きく、凝集力が強くなり一次粒子への分散が難しい。

粉体の凝集性を念頭に、どうすればこの凝集粒子を一次粒子に解きほぐし再凝集のない安定な分散体にするのか。このセミナーでは分散の対象となる粉体の物性(粒子径、粒子形、極性、凝集性等)を学び、またこれら物性に対応した最適な低分子分散剤(濡れ剤;湿潤・分散剤)、高分子分散剤を選定するための基礎知識である界面活性剤について説明し、これらの知識を元に最適な分散剤を選定、評価する方法を学ぶ。

因みに“ISO TR-13097”では分散とは下記のように定義されている。

⇒分散状態が時間の経過とともに変化しないこと。或いは変化に対する抵抗が大きい様子。

■セミナーポイント

分散には“分散の三要素”【①ぬれ性、②解きほぐし性、③分散体の安定性】という概念がある。この概念は50数年前に水系分散で提案された非常に古い概念であるが溶剤系分散、最近のナノ粒子のような超微粒子粉体の分散にも適応できる分散の基礎概念である。また“分散の三要素”を満たすためには粉体が何故凝集しているのか、何故この凝集を解きほぐすのが難しいのか、どうすれば解きほぐし、安定分散体が出来るのか等粉体の物性についても理解する必要がある。このセミナーではこの“分散の三要素”を使いこなすために必要な界面活性剤(低分子湿潤・分散剤、高分子分散剤)の基礎・応用知識、粉体粒子の性状、極性等及び分散媒との適切な組み合わせについて説明し、また分散剤の簡易選定方法、分散体の簡易評価法についても説明する。

これらの知識を身につけると今まで疑問になっていた分散現象が理解でき、対応策等の立案にお役に立つものと考える。

受講対象・レベル

・研究で分散技術、分散のhow toを知りたい方

・学校で界面活性剤について勉強していないが最近必要性を感じている方

・界面活性剤は勉強したが分散の実用に関するノウハウ不足を感じている方

必要な予備知識

・界面活性剤の基礎知識

・粉体粒子の基礎知識

・溶媒の物性上の差異

習得できる知識

・分散の基礎概念である“分散の三要素”とは

・“分散の三要素”を理解し、活用するため界面活性剤基礎知識、応用知識

・粉体の粒子径、粒子径、極性と凝集性、分散性の関係

・分散剤の使い方のノウハウ、ポイント

・分散剤の組成、物性(極性等)、分子量と粉体の物性との組あわせの見方

・すぐに使える分散剤の簡易選定法および分散体の簡易評価法等

など

セミナープログラム

1.分散(剤)とは・・・分散剤どの様な粉体でも分散出来るか?⇒NO!

⇒その理由は?⇒対処法は?⇒下記項目の理解が重要

2.分散のキーワード“分散の三要素“について

1)ぬれ(初期分散性)性・・・凝集した粒子をぬらして膨潤させる段階

2)解きほぐし性・・・膨潤した粒子を機械的に解きほぐし一次粒子とする

3)安定性・・・解きほぐした粒子の表面に強固で分厚い吸着層を形成し、立体障害や浸透圧効果で経時的な再凝集を防止し、

沈降・分離のない安定なスラリーの形成

3.分散の理解につながる界面活性剤の知識と使い分けについて

1)界面活性剤の基礎的知識、機能、物性とは

2)界面活性剤のイオン性・・・アニオン、カチオン、ノニオン、両性

3)低分子界面活性剤

4.分散を理解するために必要な界面活性剤の基礎知識

1)表面張力とは・・・映像で見る表面張力

2)ぬれとは・・・映像で見るぬれ

3)ミセルとは・・・粉体粒子をミセルに閉じ込めることが分散

4)HLBとは・・・親水性と親油性のバランス

⇒溶媒が水系か非水系かでHLBの値を使い分ける

5)代表的な低分子界面活性剤(湿潤・分散剤)、高分子界面活性剤(高分子分散剤)例

5.粉体とは

粉体の粒子径(Particle Size)と粒子形(Particle Shape)と分散との関係

1)粒子径と粉体凝集性・・・粉体は何故凝集するのか、しているのか。

⇒粉体の粒子径が小さくなればなるほど比表面積が大きくなる⇒凝集することで非表面積を減らし安定化しようとする

2)粒子形と粉末凝集性・・・板状粉体(平面体)は凝集しやすい。⇒毛管力。

3)等電点とは・・・分散系のPHによって粉体の表面電荷が変化。分散との関係は。

6.DLVO理論と分散について

1)電気二重層と分散性(斥力)の関係

2)ファンデルワールス力の大きさと分散性(引力)の関係

7.水系分散剤について

1)分散を取り巻く分散因子とは

2)水系分散剤選定のポイント・・・粉体の親水性、疎水性により異なる等

3)低分子湿潤・分散剤と高分子分散剤の分散性の差異、使い分け方法

8.水系分散で実際に有ったトラブルとその原因、解決法

*分散行程中のスラリー温度の上昇やpH変化によるスラリーの不安定化と対策

9.簡易適正分散剤選定、簡易分散性評価方法について

1)スパチュラ法・・・粉体に親和性の良い湿潤・分散剤の簡易スクリーニング法

2)粘度・添加量曲線作成・・・スパチュラ法を元にした最適分散剤、最適添加量の絞り込み方法

3)試験管沈降法・・・数種の分散剤で試作した各種試作分散体を試験管に適量入れ経時分離・

沈降性を目視し分散体の安定性の差異を目視

4)グロス試験・・・・目視による簡易分散状態の良否の測定法

10.溶剤系分散剤の選定のポイントについて

1)分散剤/溶媒/粉体の相関による分散性の違いについて

*溶媒と分散剤の相溶性、親和性の簡易試験法

2)SP値の考え方、使い方・・・汎用性を高めたHSP(ハンセンパラメーター)とは

3)ソーレンセンの酸・塩基相互作用の考え方、使い方

・・・強い吸着結合、厚い吸着層の作り方(酸価、アミン価の使い方)

11.櫛型ポリマー系高分子分散剤の特徴及び使い方

12.市販分散剤メーカー及び代表品名構造、組成一覧

13.参考資料、書籍一覧・・・分散を勉強するための文献。資料の紹介

14.その他

1)動的表面張力について

2)イオン別界面活性剤参考例

<質疑応答>

*途中、お昼休みや小休憩を挟みます。

■受講者の声(一例)

・基礎知識のない私でも、理解がしやすかったです。

・現場で良く起こる現象を基にまとめられており理解が良く深まりました。今後の業務に活かしたいと思います。

・界面活性剤の役割、分散の三要素、分散メカニズムなど基本から理解できました。

・分散のポイント、分散の状態などが視覚的にイメージしやすかったです。

・具体的なトラブル事例および対策を明示いただいたので、すぐに業務に活用できそうです。

・分散剤を選定する上でのポイントが理解できました。

・分散について今まで分からなかったこと、漠然と考えていたことがクリアになりました。

・分散性の評価も知ることが出来て良かったです。

・実務に使える内容で非常に有益でした。会社に持ち帰り展開します。

・実際のサンプルを用いたデモ実験や動画を用いたご説明も多々あり、非常にわかりやすかったです。

・資料が豊富で実例も多くわかりやすかったです。参考資料も多く示されており、今後の勉強にも役立ちそうです。

・質問へも丁寧にご回答いただきありがとうございました。

・物腰柔らかく、わかりやすいお話で聞きやすかったです。経験談に基づく内容が体系的にまとめられており良かったです。

など、各回とも好評の声多数の人気セミナーです!

セミナー講師

三ツワフロンテック株式会社 技術顧問 成見 和也 氏

■ご略歴

1973年京都工芸繊維大学修士課程修了。同年三洋化成工業株式会社入社。

三洋化成工業株式会社にて粘着剤の研究開発に従事。

その後、サンノプコ株式会社(三洋化成より出向)にて製紙、塗料、セラミックス製造用添加剤の販売・製品開発に従事。

2012年3月まで、新日本理化株式会社にて新規事業部門で新製品開発に従事。現在に至る。

セミナー受講料

【オンライン受講(見逃し視聴なし)】:1名 55,000円(税込(消費税10%)、資料付)

*1社2名以上同時申込の場合、1名につき44,000円

【オンライン受講(見逃し視聴あり)】:1名 60,500円(税込(消費税10%)、資料付)

*1社2名以上同時申込の場合、1名につき49,500円

*学校法人割引:学生、教員のご参加は受講料50%割引。

受講について

- 配布資料はPDF等のデータで送付予定です。受取方法はメールでご案内致します。

(開催1週前~前日までには送付致します)

※準備の都合上、開催1営業日前の12:00までにお申し込みをお願い致します。

(土、日、祝日は営業日としてカウント致しません。) - 受講にあたってこちらをご確認の上、お申し込みください。

- Zoomを使用したオンラインセミナーです

→環境の確認についてこちらからご確認ください - 申込み時に(見逃し視聴有り)を選択された方は、見逃し視聴が可能です

→こちらをご確認ください

受講料

55,000円(税込)/人