「ベンチマーキング」とは、キーワードから、わかりやすく解説

1. ベンチマーキングとは

ベンチマーキングとは、自社の商品、サービス、経営活動などを革新しようとした時に、業種を問わず、ベストプラクティスと比較対照し、目標を達成しようとする活動です。単に競合トップの真似をするのではなく、優れたパフォーマンスの本質を理解し、あらたなイノベーションを創造することが重要です。 その起源は1980年代に、米国ゼロックス社が、L・L・ビーンの倉庫業務と、アメリカン・エキスプレスの請求回収業務を参考に、自分たちの業務に取り入れたこととされています。

2. ベンチマーキングの比較対象

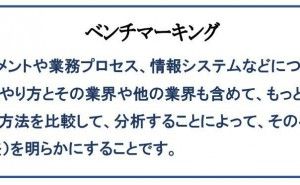

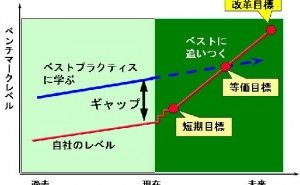

ベンチマーキングでは、マネジメントや業務プロセス、情報システムなどについて、自社のやり方とその業界や他の業界も含めて、もっとも優れた実行方法とを比較して、分析することによって、そのギャップ(差)を明らかにします。そして、明らかになったギャップを埋めるための改善をすることによって、会社の効率の向上を図ることを狙いとしています。この比較の対象には、自社の中の他部門や事業所間、業界の中の競合他社、そして業界を越えたトップレベルの会社などが考えられます。

3. コスト・ベンチマーキングとは

ベンチマーキングについて製品コストの面から検討していくことが、コスト・ベンチマーキングです。そして、コスト・ベンチマーキングでも、所属する業界あるいは他の業界も含めて、もっとも優れた実行方法となる比較すべき基準(コスト基準)をどのように設定するかが成功のカギとなります。コスト・ベンチマーキングを進めるにあたっては、分ければわかるという考え方が大切です。たとえば、標準値と現状値の材料費を比較し、材料単価と材料使用量に分けた、材料使用量に大きな差異がみられたとします。つぎに材料使用量を検討するときに、どのような材料を用いるのか(定尺材、定尺材ならどのサイズか、)材料の取り方は、材料余裕量はいくら見るのかといったように分けて考えていくのです。その結果、差異が明らかになってきます。

4. ベンチマーキングの本質的目的

ベンチマーキングの本質的目的は、ベストプラクティスのプロセスからヒントを得ること、気づきを得ることなのです。発想法は、ベンチマーキングと相反すると思われがちですが、例えば、NM法は、アナロジー(類比)技法と呼ばれ、動物、植物、宇宙などの特徴や仕組みをプロセス・ベンチマーキングしていることとほぼ同様です。

5. ベンチマーキングの種類と適用範囲の拡大

ベンチマーキングは、その比較対象や目的によっていくつかの種類に分類されます。前半で触れたコスト・ベンチマーキングの他に、主に以下の3つが挙げられます。

一つ目は、競争的ベンチマーキング(Competitive Benchmarking)です。これは、自社と直接的な競合他社を比較するもので、製品の機能、価格、流通戦略、あるいはマーケティング手法など、市場における優位性を確立するために必要な要素を分析します。このアプローチの利点は、業界の標準や顧客が直接比較する対象とのギャップが明確になる点にありますが、情報が入手しにくいという難しさも伴います。

二つ目は、機能的ベンチマーキング(Functional Benchmarking)です。これは、特定の機能や業務プロセスにおいて、自社とは異なる業界の最も優れている企業を比較対象とするものです。例えば、製造業者が部品の在庫管理プロセスを改善するために、eコマース企業の物流システムを参考にする、といったケースです。業界の常識にとらわれない、革新的なアイデアや非連続的な改善のヒントを得られる可能性が高いのが特徴です。前半で紹介したゼロックス社の事例は、まさにこの機能的ベンチマーキングの代表例と言えます。

三つ目は、内部ベンチマーキング(Internal Benchmarking)です。これは、組織内の異なる部門や事業所間で、優れた業務プロセスや慣行を特定し、それを他の部門に展開するものです。外部の情報を探す必要がないため、最も手軽に実施でき、組織全体の底上げを図るのに有効です。特にグローバル企業や多角化企業においては、成功事例の水平展開が競争力の源泉となります。

これらの分類に加え、近年ではベンチマーキングの適用範囲が大きく拡大しています。かつては製造業やサービス業の「プロセス改善」に主眼が置かれていましたが、今では人事(HR)戦略、ITガバナンス、サステナビリティ(ESG/SDGsへの取り組み)、さらには企業文化といった無形の領域にも適用されています。例えば、離職率の低い企業の採用・育成プロセスをベンチマークしたり、再生可能エネルギー導入における先進企業のサプライチェーンの組み方を参考にしたりといった具合です。この適用範囲の拡大は、企業経営の多面化と、単なる効率化だけでなく、持続的な成長と社会的価値の創出が求められる現代の経営環境を反映しています。

6. ベンチマーキングの成功要因と留意点

ベンチマーキングを単なる「流行りの手法」や「他社の真似」で終わらせず、真のイノベーションと企業変革につなげるためには、いくつかの重要な成功要因と留意点があります。

最も重要なのは、「何を知りたいか」を明確にすることです。ベンチマーキングは「ベストプラクティスを見つけること」自体が目的ではありません。自社が抱える本質的な課題や達成したい具体的な目標を深く掘り下げ、その解決のために最適な比較対象を選び、何を、どのレベルで知るべきかを明確に定義する必要があります。目標が曖昧なまま情報を集め始めても、得られた情報は断片的で、自社の改善に活かすことができません。

次に、ベストプラクティスの「プロセス」と「成功の文脈」を理解することの重要性です。単に「A社はXXというシステムを導入している」という結果だけを真似ても、成功は再現できません。そのシステムを導入した背景にあるA社の経営戦略、組織文化、人材のスキル、そして具体的な業務の流れ(プロセス)といった「なぜ、そのやり方で成功したのか」という本質を深く理解する必要があります。ベストプラクティスは、それ自体が完璧な完成品ではなく、特定の環境下で生まれた固有の解である場合が多いため、そのままの形で自社に移植することは困難です。

そして、最もチャレンジングなステップは、「学習」から「実行」への移行です。ベンチマーキングを通じて得られた知見は、自社の現状に合わせてカスタマイズし、組織の抵抗を乗り越えて実行に移さなければ意味がありません。革新的な改善は、既存の慣習や権益と衝突しがちです。経営層が明確なコミットメントを示し、変革の意義を組織全体に浸透させることが不可欠です。また、この変革がもたらす効果を測定し、持続的な改善のサイクル(PDCAサイクル)に組み込むことで、ベンチマーキングは一時的なプロジェクトではなく、企業文化として根付きます。

最終的に、ベンチマーキングとは、外部の優れた知恵を謙虚に学び、自らの枠を超えた発想で自社を進化させるための「自己変革のための触媒」なのです。