1.夢商品開発七つ道具の総括

「夢商品開発七つ道具(Y7)」の説明をしてきましたが、開発理念が共通することから「創造的魅力商品開発七つ道具(M7)」の説明からのスタートだったため、Y7としての説明がぼやけた感がありますので、最後に、夢商品開発七つ道具に的を絞った形で総括します。

【この連載の前回:【快年童子の豆鉄砲】(その54)へのリンク】

2.「夢商品」とは

この一連の発言のベースにあるテーマは、筆者のライフワークテーマ「100年企業を目指す中小企業の理念経営体系」なんですが、鍵を握るのが「100年企業」、即ち、企業の永続性です。

その100年企業を目指すには、“現業の維持・深化”と“新規事業の開発”と言う両輪が必要なのですが、後者の核を成すのが「夢商品」です。

と言いますのは、この「夢商品」のコンセプトは「顧客の潜在ニーズと企業のシーズをマッチングさせ、顧客に感動を与える魅力商品」ですので、その商品を世に送り出すことにより、次世代の事業が確立され、「100年企業」に繋がるわけです。

3.「夢商品開発七つ道具(Y7)」とは

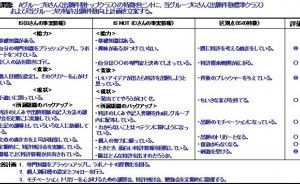

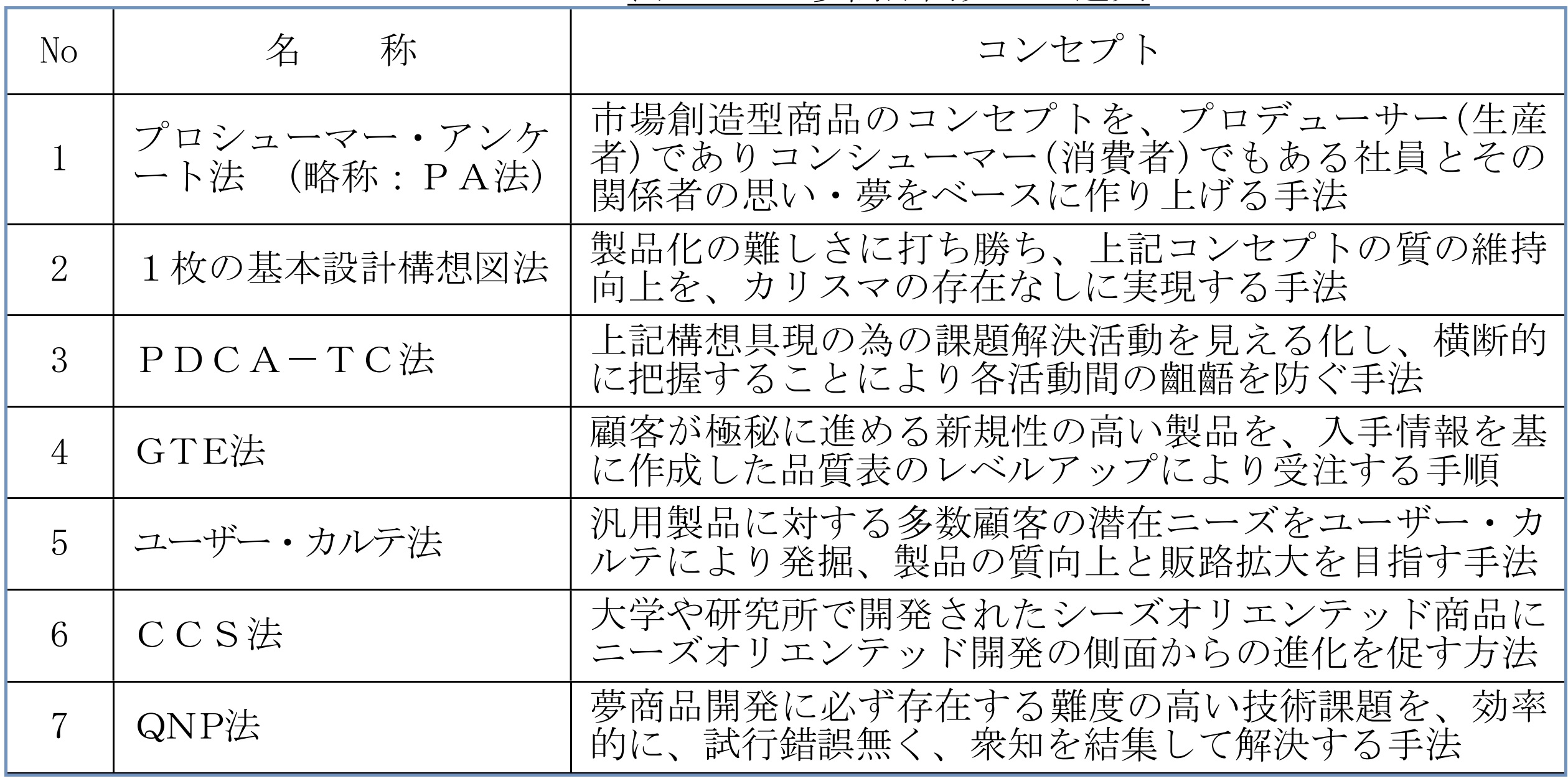

この夢商品の開発と商品化は、上記コンセプトからお分かり頂けると思いますが、現業の維持活動の延長線上にはなく、過去の成功事例は、カリスマと言われる経営者や技術者の主導により実現されているのですが、そのようなカリスマの存在が期待できない中小企業での実現をサポートするために開発されたのが「夢商品開発七つ道具」で、下記七つです。(参照:表114-1)

表114-1 夢商品開発七つ道具

- 1)プロシューマー・アンケート法:【快年童子の豆鉄砲】(その42~47)

- 2)1枚の基本設計構想図法:【快年童子の豆鉄砲】(その48)

- 3)PDCA-TC法:【快年童子の豆鉄砲】(その49)

- 4)GTE法:【快年童子の豆鉄砲】(その50)

- 5)ユーザー・カルテ法:【快年童子の豆鉄砲】(その51)

- 6)CCS法:【快年童子の豆鉄砲】(その52)

- 7)QNP法:【快年童子の豆鉄砲】(その53~54)

七つの手法それぞれについては括弧内の弾で説明した通りなのですが、夢商品開発上の課題に対する解決策としての各手法の働きについては次項でご説明します。

4.夢商品開発上の課題と解決策としてのY7

夢商品の開発は、開発対象が、新市場創造が期待される新規性の高いものだけに、通常の開発では経験しない下記の様な課題が存在するのですが、対応手段がなく、成功事例には、カリスマと称される経営者や技術者の存在があります。

そういったカリスマの存在なしに開発を成功させるための手法群がY7で、課題それぞれに対応する手法を以下にご説明しますので参考にして頂ければと思います。

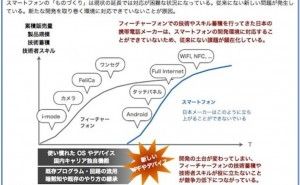

1)市場創造型商品コンセプトの創出 → プロシューマ―・アンケート(PA)法

カリスマに頼らざるを得なかった課題「商品コンセプトの創出」を関係者の衆智を集めて成し遂げようというオリジナル手法です。

2)創出した市場創造型商品コンセプトの共有 → 1枚の基本設計構想図法

創出されたコンセプトの商品化には、社を挙げて取り組む必要があるのですが、そのコンセプトを理解して共有するのは至難の業と言えるのですが、この1枚に託そうというわけです。

3)顧客の抱く夢商品コンセプトの把握 → GTE法

顧客に商品化技術がないために、商品化できていない素晴らしい商品コンセプトを手に入れて、共同開発に持ち込む手法で、成功すれば他の追随を許さぬ「夢商品」間違いなしです。

4)夢商品を生む仕様統合 → ユーザー・カルテ法

ここで言う“夢”は、製品コンセプトではなく、特定製品を多くの顧客に多品種納入しているのを仕様統合による品種減少によるコスタダウン効果で、次元が違いますが、経営的には効果大です。

5)ユーザーの潜在ニーズを把握・育成して夢商品の完成度を上げる → CCS法

新規性が高く、初期購入ユーザーに感動を与えた商品に、一般ユーザーの求める潜在ニーズにこたえる高い満足度を加えて、経営の核たり得るヒット商品に進化させるためのものです。

6)ネックエンジニアリングの克服 → QNP法

「夢商品開発七つ道具(Y7)」が対象とする創造的魅力商品の開発に存在する難度の高いネックエンジニアリングの克服をシステマチックアプローチで確度高く成し遂げようとする手法です。